المؤلّف العلامة الطباطبائي

القسم القرآن والحديث والدعاء

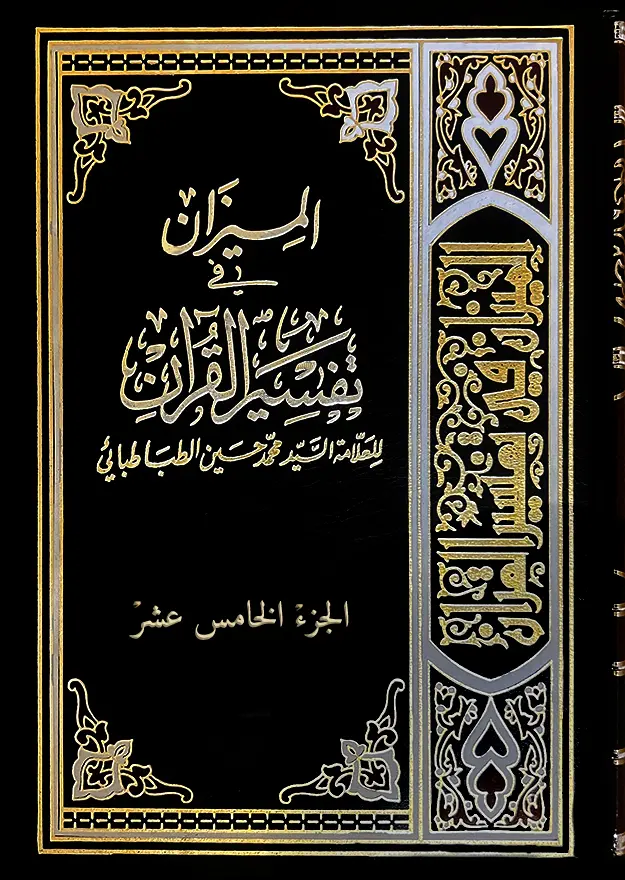

المجموعة الميزان في تفسير القرآن

التوضيح

تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير السور التالية: المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل

- (٢٣) سورة المؤمنون مكية و هي مائة و ثماني عشرة آية (۱۱۸)

- (٢٤) سورة النور مدنية و هي أربع و ستون آية (٦٤)

- (٢٥) سورة الفرقان مكية و هي سبع و سبعون آية (٧٧)

- (٢٦) سورة الشعراء مكية و هي مائتان و سبع و عشرون آية (٢٢٧)

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١ الی ٩]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٠الی ٦٨]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ٦٩ الی ١٠٤]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٠٥ الی ١٢٢]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٢٣ الی ١٤٠]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٤١ الی ١٥٩]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٦٠الی ١٧٥]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٧٦ الی ١٩١]

- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٩٢ الی ٢٢٧]

- (٢٧) سورة النمل مكية و هي ثلاث و تسعون آية (٩٣)

تفسير الميزان ج۱۵

1تفسير الميزان ج۱۵

2الميزان في تفسير القرآن

الجزء الخامس عشر

تأليف : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه

تفسير الميزان ج۱۵

3تفسير الميزان ج۱۵

4تمتاز هذه الطبعه عن غیرها بالتحقیق و التصحیح الکامل

واضافات و تغییرات هامه من قبل المولف

تفسير الميزان ج۱۵

5(٢٣) سورة المؤمنون مكية و هي مائة و ثماني عشرة آية (۱۱۸)

[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ١ الی ١١]

{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ }{قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ ١ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ ٧ وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ ١٠اَلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١}

(بيان)

في السورة دعوة إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر و تمييز المؤمنين من الكفار بذكر ما لهؤلاء من جميل صفات العبودية و ما لأولئك من رذائل الأخلاق و سفاسف الأعمال، و تعقيب ذلك بالتبشير و الإنذار، و قد تضمن الإنذار ذكر عذاب الآخرة و ما غشي

تفسير الميزان ج۱۵

6الأمم المكذبين للدعوة الحقة من عذاب الاستئصال في مسير الدعوة آخذا من زمن نوح إلى زمن المسيح عيسى بن مريم (عليهما السلام).

و السورة مكية، و سياق آياتها يشهد بذلك.

قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ} قال الراغب: الفلح - بالفتح فالسكون - الشق، و قيل: الحديد بالحديد يفلح أي يشق، و الفلاح الظفر و إدراك بغية و ذلك ضربان: دنيوي و أخروي، فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا و هو البقاء و الغنى و العز، و الأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، و غنى بلا فقر، و عز بلا ذل، و علم بلا جهل، و لذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة. انتهى ملخصا. فتسمية الظفر بالسعادة فلاحا بعناية أن فيه شقا للمانع و كشفا عن وجه المطلوب.

و الإيمان هو الإذعان و التصديق بشيء بالالتزام بلوازمه، فالإيمان بالله في عرف القرآن التصديق بوحدانيته و رسله و اليوم الآخر و بما جاءت به رسله مع الاتباع في الجملة، و لذا نجد القرآن كلما ذكر المؤمنين بوصف جميل أو أجر جزيل شفع الإيمان بالعمل الصالح كقوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} النحل - ٩٧ و قوله {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ} الرعد - ٢٩، إلى غير ذلك من الآيات و هي كثيرة جدا.

و ليس مجرد الاعتقاد بشيء إيمانا به حتى مع عدم الالتزام بلوازمه و آثاره فإن الإيمان علم بالشيء مع السكون و الاطمئنان إليه و لا ينفك السكون إلى الشيء من الالتزام بلوازمه لكن العلم ربما ينفك من السكون و الالتزام ككثير من المعتادين بالأعمال الشنيعة أو المضرة فإنهم يعترفون بشناعة عملهم أو ضرره لكنهم لا يتركونها معتذرين بالاعتياد و قد قال تعالى: {وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} النمل - ١٤.

و الإيمان و إن جاز أن يجتمع مع العصيان عن بعض لوازمه في الجملة لصارف من الصوارف النفسانية يصرف عنه لكنه لا يتخلف عن لوازمه بالجملة.

قوله تعالى: {اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غيره بالتوجه إليه و الظاهر أنه من صفات القلب ثم ينسب إلى الجوارح أو غيرها بنوع من العناية كقوله (صلی الله عليه و أله وسلم) - على ما روي - فيمن يعبث بلحيته

تفسير الميزان ج۱۵

7في الصلاة: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، و قوله تعالى: {وَ خَشَعَتِ اَلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} طه: ١٠٨.

و الخشوع بهذا المعنى جامع لجميع المعاني التي فسر بها الخشوع في الآية، كقول بعضهم: هو الخوف و سكون الجوارح، و قول آخرين: غض البصر و خفض الجناح، أو تنكيس الرأس، أو عدم الالتفات يمينا و شمالا، أو إعظام المقام و جمع الاهتمام، أو التذلل إلى غير ذلك.

و هذه الآية إلى تمام ثماني آيات تذكر من أوصاف المؤمنين ما يلازم كون وصف الإيمان حيا فعالا يترتب عليه آثاره المطلوبة منه ليترتب عليه الغرض المطلوب منه و هو الفلاح فإن الصلاة توجه ممن ليس له إلا الفقر و الذلة إلى ساحة العظمة و الكبرياء و منبع العزة و البهاء و لازمه أن يتأثر الإنسان الشاعر بالمقام فيستغرق في الذلة و الهوان و ينتزع قلبه عن كل ما يلهوه و يشغله عما يهمه و يواجهه، فلو كان إيمانه إيمانا صادقا جعل همه حين التوجه إلى ربه هما واحدا و شغله الاشتغال به عن الالتفات إلى غيره فما ذا يفعل الفقير المحض إذا لقي غني لا يقدر بقدر؟ و الذليل إذا واجه عزة مطلقة لا يشوبها ذلة و هوان؟

و هذا معنى قوله (صلی الله عليه و أله وسلم) في حديث حارثة بن النعمان المروي في الكافي، و غيره: إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نورا. (الحديث).

(كلام في معنى تأثير الإيمان)

الدين - كما تقدم مرارا - السنة الاجتماعية التي يسير بها الإنسان في حياته الدنيوية الاجتماعية، و السنن الاجتماعية متعلقة بالعمل مبنيا على أساس الاعتقاد في حقيقة الكون و الإنسان الذي هو جزء من أجزائه، و من هنا ما نرى أن السنن الاجتماعية تختلف باختلاف الاعتقادات فيما ذكر.

فمن يثبت للكون ربا يبتدئ منه و سيعود إليه و للإنسان حياة باقية لا تبطل بموت و لا فناء يسير في الحياة سيرة يراعي في الأعمال الجارية فيها سعادة الحياة الباقية و التنعم في الدار الآخرة الخالدة.

تفسير الميزان ج۱۵

8و من يثبت له إلها أو آلهة تدبر الأمر بالرضا و السخط من غير معاد إليه يعيش عيشة نظمها على أساس التقرب من الآلهة و إرضائها للفوز بأمتعة الحياة و الظفر بما يشتهيه من نعم الدنيا.

و من لا يهتم بأمر الربوبية و لا يرى للإنسان حياة خالدة كالماديين و من يحذو حذوهم يبني سنة الحياة و القوانين الموضوعة الجارية في مجتمعة على أساس التمتع من الحياة الدنيا المحدودة بالموت.

فالدين سنة عملية مبنية على الاعتقاد في أمر الكون و الإنسان بما أنه جزء من أجزائه، و ليس هذا الاعتقاد هو العلم النظري المتعلق بالكون و الإنسان فإن العلم النظري لا يستتبع بنفسه عملا و إن توقف عليه العمل بل هو العلم بوجوب الجري على ما يقتضيه هذا النظر و إن شئت فقل: الحكم بوجوب اتباع المعلوم النظري و الالتزام به و هو العلم العملي كقولنا: يجب أن يعبد الإنسان الإله تعالى و يراعي في أعماله ما يسعد به في الدنيا و الآخرة معا.

و معلوم أن الدعوة الدينية متعلقة بالدين الذي هو السنة العملية المبنية على الاعتقاد، فالإيمان الذي يتعلق به الدعوة هو الالتزام بما يقتضيه الاعتقاد الحق في الله سبحانه و رسله و اليوم الآخر و ما جاءت به رسله و هو علم عملي.

و العلوم العملية تشتد و تضعف حسب قوة الدواعي و ضعفها فإنا لسنا نعمل عملا قط إلا طمعا في خير أو نفع أو خوفا من شر أو ضرر، و ربما رأينا وجوب فعل لداع يدعو إليه ثم صرفنا عنه داع آخر أقوى منه و آثر، كمن يرى وجوب أكل الغذاء لرفع ما به من جوع فيصرفه عن ذلك علمه بأنه مضر له مناف لصحته، فبالحقيقة يقيد الداعي المانع بما معه من العلم إطلاق العلم الذي مع الداعي الممنوع كأنه يقول مثلا: إن التغذي لرفع الجوع ليس يجب مطلقا بل إنما يجب إذا لم يكن مضرا بالبدن مضادا لصحته.

و من هنا يظهر أن الإيمان بالله إنما يؤثر أثره من الأعمال الصالحة و الصفات الجميلة النفسانية كالخشية و الخشوع و الإخلاص و نحوها إذا لم تغلبه الدواعي الباطلة و التسويلات الشيطانية، و بعبارة أخرى إذا لم يكن إيمانا مقيدا بحال دون حال كما قال تعالى: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اَللَّهَ عَلى حَرْفٍ} الحج - ٦١.

تفسير الميزان ج۱۵

9فالمؤمن إنما يكون مؤمنا على الإطلاق إذا جرت أعماله على حاق ما يقتضيه إيمانه من الخشوع في عبادته و الإعراض عن اللغو و نحوه.

[بيان]

قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} اللغو من الفعل هو ما لا فائدة فيه و يختلف باختلاف الأمور التي تعود عليها الفائدة فرب فعل هو لغو بالنسبة إلى أمر و هو بعينه مفيد مجد بالنسبة إلى أمر آخر.

فاللغو من الأفعال في نظر الدين الأعمال المباحة التي لا ينتفع بها في الآخرة أو في الدنيا بحيث ينتهي أيضا إلى الآخرة كالأكل و الشرب بداعي شهوة التغذي اللذين يتفرع عليهما التقوي على طاعة الله و عبادته، فإذا كان الفعل لا ينتفع به في آخرة و لا في دنيا تنتهي بنحو إلى آخرة فهو اللغو و بنظر أدق هو ما عدا الواجبات و المستحبات من الأفعال.

و لم يصف سبحانه المؤمنين بترك اللغو مطلقا فإن الإنسان في معرض العثرة و مزلة الخطيئة و قد عفا عن السيئات إذا اجتنبت الكبائر كما قال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً} النساء: ٣١.

بل وصفهم بالإعراض عن اللغو دون مطلق تركه و الإعراض يقتضي أمرا بالفعل يدعو إلى الاشتغال به فيتركه الإنسان صارفا وجهه عنه إلى غيره لعدم اعتداده به و اعتنائه بشأنه، و لازمه ترفع النفس عن الأعمال الخسيسة و اعتلاؤها عن الاشتغال بما ينافي الشرف و الكرامة و تعلقها بعظائم الأمور و جلائل المقاصد.

و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك فإن فيه تعلقا بساحة العظمة و الكبرياء و منبع العزة و المجد و البهاء و المتصف به لا يهتم إلا بحياة سعيدة أبدية خالدة فلا يشتغل إلا بما يستعظمه الحق و لا يستعظم ما يهتم به سفلة الناس و جهلتهم{ وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اَلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً}، {وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}.

و من هنا يظهر أن وصفهم بالإعراض عن اللغو كناية عن علو همتهم و كرامة نفوسهم.

قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} ذكر الزكاة مع الصلاة قرينة على كون المراد بها الإنفاق المالي دون الزكاة بمعنى تطهير النفس بإزالة رذائل الأخلاق عنها و لعل المراد بالزكاة المعنى المصدري و هو تطهير المال بالإنفاق منه دون المقدار المخرج من المال

تفسير الميزان ج۱۵

10فإن السورة مكية و تشريع الزكاة المعهودة في الإسلام إنما كان بالمدينة ثم صار لفظ الزكاة علما بالغلبة للمقدار المعين المخرج من المال.

و بهذا يستصح تعلق {لِلزَّكَاةِ} بقوله: {فَاعِلُونَ} و المعنى: الذين هم فاعلون للإنفاق المالي و أما لو كان المراد بالزكاة نفس المال المخرج لم يصح تعلقه به إذ المال المخرج ليس فعلا متعلقا بفاعل، و لذا قدر بعض من حمل الزكاة على هذا المعنى لفظ التأدية فكان التقدير عنده و الذين هم لتأدية الزكاة فاعلون، و لذا أيضا فسر بعضهم الزكاة بتطهير النفس عن الأخلاق الرذيلة فرارا من تعلق {لِلزَّكَاةِ} بقوله: {فَاعِلُونَ}.

و في التعبير بقوله: {لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} دون أن يقول للزكاة مؤدون أو ما يؤدي معناه دلالة على عنايتهم بها كقول القائل: إني شارب لمن أمره بشرب الماء فإذا أراد أن يفيد عنايته به قال: إني فاعل.

و من حق الإيمان بالله أن يدعو إلى هذا الإنفاق المالي فإن الإنسان لا ينال كمال سعادته إلا في مجتمع سعيد ينال فيه كل ذي حق حقه و لا سعادة لمجتمع إلا مع تقارب الطبقات في التمتع من مزايا الحياة و أمتعة العيش، و الإنفاق المالي على الفقراء و المساكين من أقوى ما يدرك به هذه البغية.

قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى آخر الآيات الثلاث، الفروج جمع فرج و هو - على ما قيل - ما يسوء ذكره من الرجال و النساء، و حفظ الفروج كناية عن الاجتناب عن المواقعة سواء كانت زنا أو لواطا أو بإتيان البهائم و غير ذلك.

و قوله: {إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} استثناء من حفظ الفروج، و الأزواج الحلائل من النساء، و ما ملكت أيمانهم الجواري المملوكة فإنهم غير ملومين في مس الأزواج الحلائل و الجواري المملوكة.

و قوله: {فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ} تفريع على ما تقدم من الاستثناء و المستثنى منه أي إذا كان مقتضى الإيمان حفظ الفروج مطلقا إلا عن طائفتين من النساء هما الأزواج و ما ملكت أيمانهم، فمن طلب وراء ذلك أي مس غير الطائفتين فأولئك هم المتجاوزون عن الحد الذي حده الله تعالى لهم.

و قد تقدم كلام ما فيما يستعقبه الزنا من فساد النوع في ذيل قوله: {وَ لاَ تَقْرَبُوا اَلزِّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلاً} إسراء - ٣٢ في الجزء الثالث عشر من الكتاب.

تفسير الميزان ج۱۵

11قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ} الأمانة مصدر في الأصل و ربما أريد به ما اؤتمن عليه من مال و نحوه، و هو المراد في الآية، و لعل جمعه للدلالة على أقسام الأمانات الدائرة بين الناس، و ربما قيل بعموم الأمانات لكل تكليف إلهي اؤتمن عليه الإنسان و ما اؤتمن عليه من أعضائه و جوارحه و قواه أن يستعملها فيما فيه رضا الله و ما ائتمنه عليه الناس من الأموال و غيرها، و لا يخلو من بعد بالنظر إلى ظاهر اللفظ و إن كان صحيحا من جهة تحليل المعنى و تعميمه.

و العهد بحسب عرف الشرع ما التزم به بصيغة العهد شقيق النذر و اليمين، و يمكن أن يراد به مطلق التكليف المتوجه إلى المؤمن فإن الله سبحانه سمى إيمان المؤمن به عهدا و ميثاقا منه على ما توجه إليه من تكاليفه تعالى بقوله: {أَ وَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} البقرة - ١٠٠، و قوله: {وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ اَلْأَدْبَارَ} الأحزاب - ١٥، و لعل إرادة هذا المعنى هو السبب في إفراد العهد لأن جميع التكاليف يجمعها عهد واحد بإيمان واحد.

و الرعاية الحفظ، و قد قيل: إن أصل الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه ثم استعمل في الحفظ مطلقا. انتهى. و لعل العكس أقرب إلى الاعتبار.

و بالجملة الآية تصف المؤمنين بحفظ الأمانات من أن تخان و العهد من أن ينقض، و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك فإن في إيمانه معنى السكون و الاستقرار و الاطمئنان فإذا آمن أحد في أمانة أودعها عنده أو عهد عاهده و قطع على ذلك استقر عليه و لم يتزلزل بخيانة أو نقض.

قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} جمع الصلاة و تعليق المحافظة عليه دليل على أن المراد المحافظة على العدد فهم يحافظون على أن لا يفوتهم شيء من الصلوات المفروضة و يراقبونها دائما و من حق إيمانهم أن يدعوهم إلى ذلك.

و لذلك جمعت الصلاة هاهنا و أفردت في قوله: {فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} لأن الخشوع في جنس الصلاة على حد سواء فلا موجب لجمعها.

قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

تفسير الميزان ج۱۵

12الفردوس أعلى الجنان، و قد تقدم معناها و شيء من وصفها في ذيل قوله تعالى: {كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ اَلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً} الكهف - ١٠٧.

و قوله: {اَلَّذِينَ يَرِثُونَ} إلخ، بيان لقوله: {اَلْوَارِثُونَ} و وراثتهم الفردوس هو بقاؤها لهم بعد ما كانت في معرض أن يشاركهم فيها غيرهم أو يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانتقلت إليهم، و قد ورد في الروايات أن لكل إنسان منزلا في الجنة و منزلا في النار فإذا مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله، و ستوافيك إن شاء الله في بحث روائي.

(بحث روائي)

في تفسير القمي و قوله: {اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} قال: غضك بصرك في صلاتك و إقبالك عليها.

أقول: و قد تقدم أنه من لوازم الخشوع فهو تعريف بلازم المعنى،

و نظيره ما رواه في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الجوامع عن علي (عليه السلام): أن لا تلتفت في صلاتك.

و في الكافي، بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق.

أقول: و روي في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الجوامع عن أبي الدرداء عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) ما في معناه و لفظه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل له: و ما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا و القلب ليس بخاشع.

و في المجمع في الآية روي أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.

و فيه روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره إلى الأرض.

أقول: و رواهما في الدر المنثور عن جمع من أصحاب الكتب عنه (صلی الله عليه و أله وسلم). و في معنى الخشوع روايات أخر كثيرة.

و في إرشاد المفيد في كلام لأمير المؤمنين (عليه السلام): كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو.

تفسير الميزان ج۱۵

13و في المجمع: في قوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله و في رواية أخرى أنه الغناء و الملاهي.

أقول: ما في روايتي المجمع، من قبيل ذكر بعض المصاديق و ما في رواية الإرشاد، من التعميم بالتحليل .

و في الخصال، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك يمين.

و في الكافي، بإسناده عن إسحاق بن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز و جل يقول: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

أقول: و فيه تعميم لمعنى حفظ الفروج بحيث يشمل ترك نكاح غير العفيفة.

و الروايتان كما ترى تعدان المتعة نكاحا و ازدواجا و الأمر على ذلك فيما لا يحصى من روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و على ذلك مبني فقههم.

و الأمر على ذلك في عرف القرآن و في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذلك أنه ليس وراء ملك اليمين إلا نوعان نكاح على الزوجية و زنا و قد حرم الله الزنا و أكد في تحريمه في آيات كثيرة في السور المكية و المدنية كسورتي الفرقان و الإسراء و هما مكيتان و سورتي النور و الممتحنة و هما مدنيتان.

ثم سماه سفاحا و حرَّمه في سورتي النساء و المائدة ثم سماه فحشاء و منع عنه و ذمه في سور الأعراف و العنكبوت و يوسف و هي مكية و في سور النحل و البقرة و النور و هي أو الأخيرتان مدنيتان.

ثم سماه فاحشة و نهى عنها في سور الأعراف و الأنعام و الإسراء و النمل و العنكبوت و الشورى و النجم و هي مكية و في سور النساء و النور و الأحزاب و الطلاق و هي مدنية.

و نهى عنه أيضا بالتكنية في آية المؤمنون: {فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ} و نظيره في سورة المعارج و كان من المعروف في أول البعثة من أمر الإسلام

تفسير الميزان ج۱۵

14أنه يحرم الخمر و الزنا۱.

فلو لم يكن التمتع ازدواجا و المتمتع بها زوجا مشمولة لقوله: {إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ} لكان زنا و من المعلوم بالضرورة أن التمتع كان معمولا به في مكة قبل الهجرة في الجملة و كذا في المدينة بعد الهجرة في الجملة و لازم ذلك أن يكون زنا أباحه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لضرورة اقتضته لو أغمضنا عن قوله تعالى: {فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء: ٢٤ و لازم ذلك أن تكون آية سورة المؤمنون {إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} - إلى قوله - {اَلعَادُونَ}، ناسخة لإباحة التمتع السابقة ثم يكون تحليل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو تحليل آية سورة النساء ذلك ناسخا لجميع الآيات المكية الناهية عن الزنا و بعض المدنيات مما نزلت قبل التحليل، و خاصة على قول من يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حلله ثم حرمه مرة٢ بعد مرة فإن لازمه نسخ الآيات الناهية عن الزنا ثم إحكامها ثم نسخها ثم إحكامها مرات و لم يقل أحد من المسلمين بكونها منسوخة فضلا عن النسخ بعد النسخ و هل هذا إلا لعب بكلام الله تجل عنه ساحة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟.

على أن الآيات الناهية عن الزنا آبية بسياقها و ما فيه من التعليل آب عن النسخ و كيف يعقل أن يسمي الله سبحانه فعلا من الأفعال فاحشة فحشاء و سبيل سوء و يخبر أن من يفعله يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ثم يجيز ارتكابه ثم يمنع ثم يجيز.

على أن أصل نسخ القرآن بالحديث لا معنى له٣.

على أن عدة من المرتكبين لنكاح المتعة في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كانوا من معاريف الصحابة و هم على ما هم عليه من حفظ ظواهر الأحكام فكيف استجازوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في الفحشاء؟ و كيف لم يستخبثوه؟ و كيف رضوا بالعار و الشنار و قد تمتع زبير من

- على ما رواه ابن هشام في السيرة و قد أوردنا الرواية في بحث روائي في ذيل قوله تعالى: «إنما الخمر و الميسر» الآية من سورة المائدة ج ٦ ص ١٤٦ من الكتاب.

- و قد أوردنا الروايات الدالة على ذلك في البحث الروائي الموضوع في ذيل قوله تعالى: «فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن» الآية النساء: ٢٤ ج ٤ ص ٣٠٨.

- و قد بين ذلك في علم الأصول بما لا مزيد عليه.

تفسير الميزان ج۱۵

15أسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله بن زبير و أخاه عروة بن زبير و ورثاه بعد قتله و هم جميعا من الصحابة.

على أن الروايات الدالة على نهي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن المتعة متهافتة، و ما تسلموا عليه من قول عمر بن الخطاب حينما نهى أيام خلافته عن المتعة و ما ورد عنه حول القصة يكذب هذه الروايات و يدفع حديث النسخ. و قد مر شطر من الكلام في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: {وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} النساء - ٢٤.

و من لطيف الدلالة على كون المتعة نكاحا غير سفاح اقتران جملة {فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ} إلخ بقوله قبله متصلا به {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}.

فقد تبين بما ذكرنا أن المتعة في الشرع و في عرف القرآن نكاح و زوجية لا زنا و سفاح سواء قلنا بكونها منسوخة بعد بكتاب أو سنة كما عليه معظم أهل السنة أو لم نقل كما عليه الشيعة تبعا لأئمة أهل البيت (عليهم السلام).

فالنكاح ينقسم إلى نوعين: نكاح دائم له أحكامه من العدد و الإرث و الإحصان و النفقة و الفراش و العدة و غير ذلك. و نكاح موقت مبني على التسهيل له من أحكام النكاح الدائم اختصاص المرأة بالرجل و لحقوق الأولاد و العدة.

و بذلك يظهر فساد ما ذكره جمع منهم أن المتعة ليست بزوجية و لو كانت زوجية لجرت فيها أحكامها من العدد و الميراث و النفقة و الإحصان و غير ذلك و ذلك أن الزوجية تتقسم إلى دائمة لها أحكامها و موقتة مبنية على التسهيل يجري فيها بعض تلك الأحكام كما تقدم.

و الإشكال بأن تشريع الازدواج إنما هو للتناسل بدوام الزوجية و الغرض من المتعة مجرد دفع الشهوة بصب الماء و سفحه فهي سفاح و ليست بنكاح.

فيه أن التوسل إلى النسل حكمة لا علة يدور مدارها التشريع و إلا لم يجز نكاح العاقر و اليائسة و الصبي و الصبية.

على أن المتعة لا تنافي الاستيلاد و من الشاهد على ذلك عبد الله و عروة ابنا زبير أولدا له من أسماء بنت أبي بكر من المتعة.

تفسير الميزان ج۱۵

16و كذا الإشكال بأن المتعة تجعل المرأة ملعبة يلعب بها الرجل كالكرة الدائرة بين الصوالج ذكره صاحب المنار و غيره.

فيه أن هذا يرد أول ما يرد على الشارع فإن من الضروري أن المتعة كانت دائرة في صدر الإسلام برهة من الزمان فما أجاب به الشارع كان هو جوابنا.

و ثانيا أن جميع ما يقصد بالمتعة من لذة أو دفع شهوة أو استيلاد أو استئناس أو غير ذلك مشتركة بين الرجل و المرأة فلا معنى لجعلها ملعبة له دون العكس إلا أن يكابر مكابر.

و للكلام تتمة ستوافيك في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.

و في الدر المنثور أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه عن ابن أبي مليكة قال :سألت عائشة عن متعة النساء قالت: بيني و بينكم كتاب الله و قرأت {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

أقول: و روي نظيره عن القاسم بن محمد، و قد تبين بما قدمنا أن المتمتع بها زوج و أن الآية تجيزها على خلاف ما في الرواية.

و في تفسير القمي: {فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ} قال: من جاوز ذلك.

و فيه: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} قال: على أوقاتها و حدودها.

و في الكافي، بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل : {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} قال هي الفريضة قلت: {اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ} قال: هي النافلة.

و في المجمع، روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة و منزل في النار فإن مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله.

أقول: و روى مثله القمي في تفسيره بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث مفصل و تقدم نظيره في قوله تعالى: {وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ اَلْأَمْرُ} مريم: ٣٩ في الجزء السابق من الكتاب.

تفسير الميزان ج۱۵

17(بحث حقوقي اجتماعي)

لا ريب أن الذي يدعو الإنسان و يبعثه نحو الاستنان بالسنن الاجتماعية أو وضع القوانين الجارية في المجتمع البشري تنبهه لحوائج الحياة و توسله بوضعها و العمل بها إلى رفعها.

و كلما كانت الحاجة أبسط و إلى الطبيعة الساذجة أقرب كان التوسل إلى رفعها أوجب و الإهمال في دفعها أدهى و أضر فما الحاجة إلى أصل التغذي و الحياة تدور معه كالحاجة إلى التنعم بألوان الطعام و أنواع الفواكه و هكذا.

و من الحوائج الأولية الإنسانية حاجة كل من صنفيه: الذكور و الإناث إلى الآخرين بالنكاح و المباشرة، و لا ريب أن المطلوب بالنظر إلى الصنع و الإيجاد بذلك بقاء النسل و قد جهز الإنسان بغريزة شهوة النكاح للتوسل به إلى ذلك.

و لذلك نجد المجتمعات الإنسانية التي نشاهدها أو نسمع بأخبارها مستنة بسنة الازدواج و تكوين البيت، و على ذلك كانت منذ أقدم عهودها فلم يضمن بقاء النسل إلا الازدواج.

و لا يدفع هذا الذي ذكرنا أن المدنية الحديثة وضعت سنة الازدواج على أصل الاشتراك في الحياة دون أصل التناسل أو إرضاء الغريزة فإن هذا البناء على كونه بناء محدثا غير طبيعي لم يبعث حتى الآن شيئا من المجتمعات المستنة بها على شيوع هذه الشركة الحيوية بين الرجال أنفسهم أو النساء أنفسهن و ليس إلا لمباينته ما تبعث إليه الطبيعة الإنسانية.

و بالجملة الازدواج سنة طبيعية لم تزل و لا تزال دائرة في المجتمعات البشرية و لا يزاحم هذه السنة الطبيعية في مسيرها إلا عمل الزنا الذي هو أقوى مانع من تكون البيوت و تحمل كلفة الازدواج و حمل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه المستلزم لانهدام البيت و انقطاع النسل.

و لذا كانت المجتمعات الدينية أو الطبيعة الساذجة تستشنعها و تعدها فاحشة منكرة و تتوسل إلى المنع عنه بأي وسيلة ممكنة، و المجتمعات المتمدنة الحديثة و إن لم

تفسير الميزان ج۱۵

18تسد سبيله بالجملة و لم تمنع عنه ذلك المنع لكنها مع ذلك لا تستحسنه لما ترى من مضادته العميقة لتكون البيوت و ازدياد النفوس و بقاء النسل، و تحتال إلى تقليله بلطائف الحيل و تروج سنة الازدواج و تدعو إلى تكثير الأولاد بجعل الجوائز و ترفيع الدرجات و غير ذلك من المشوقات.

غير أنه على الرغم من كون سنة الازدواج الدائم سنة قانونية متبعة في جميع المجتمعات الإنسانية في العالم و تحريض الدول عليها و احتيالها لتضعيف أمر الزنا و صرف الناس لا سيما الشبان و الفتيات عنه لا يزال يوجد في جميع البلاد صغيرتها و كبيرتها معاهد لهذا العمل الهادم لبنية المجتمع علنية أو سرية على اختلاف السنن الجارية فيها.

و هذا أوضح حجة على أن سنة الازدواج الدائم لا تفي برفع هذه الحاجة الحيوية للنوع، و أن الإنسانية بعد في حاجة إلى تتميم نقيصتها هذه، و أن من الواجب على من بيده زمام التقنين أن يتوسع في أمر الازدواج.

و لذلك شفع شارع الإسلام سنة الازدواج الدائم بسنة الازدواج الموقت تسهيلا للأمر و شرط فيه شروطا ترتفع بها محاذير الزنا من اختلاط المياه و اختلال الأنساب و المواريث و انهدام البيوت و انقطاع النسل و عدم لحوق الأولاد و هي اختصاص المرأة بالرجل و العدة إذا افترقا و لحوق الأولاد ثم لها ما اشترطت على زوجها و ليس فيه على الرجل شيء من كلفة الازدواج الدائم و مشقته.

و لعمر الحق إنها لمن مفاخر الإسلام في شريعته السهلة السمحة نظير الطلاق و تعدد الزوجات و كثير من قوانينه و لكن ما تغني الآيات و النذر عن قوم لا يسمعون يقول القائل: لئن أزني أحب إلي من أن أتمتع أو أمتع.

[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ١٢ الی ٢٢]

{وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً

تفسير الميزان ج۱۵

19آخَرَ فَتَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ١٦ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ اَلْخَلْقِ غَافِلِينَ ١٧ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ١٨ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٩ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ ٢٠وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اَلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢١ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى اَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٢٢}

(بيان)

لما ذكر سبحانه فلاح المؤمنين بما عندهم من الأوصاف الجميلة عقبه بشرح خلقهم و خلق ما أنعم عليهم من النعم مقرونا بتدبير أمرهم تدبيرا مخلوطا بالخلق لينكشف به أنه هو رب للإنسان و لكل شيء الواجب أن يعبد وحده لا شريك له.

قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ} قال في المجمع: السلالة اسم لما يسل من الشيء كالكساحة اسم لما يكسح انتهى. و ظاهر السياق أن المراد بالإنسان هو النوع فيشمل آدم و من دونه و يكون المراد بالخلق الخلق الابتدائي الذي خلق به آدم من الطين ثم جعل النسل من النطفة، و تكون الآية و ما بعدها في معنى قوله: {وَ بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} الم السجدة: ٨.

تفسير الميزان ج۱۵

20و يؤيده قوله بعد: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً} إذ لو كان المراد بالإنسان ابن آدم فحسب و كان المراد بخلقه من طين انتهاء النطفة إلى الطين لكان الظاهر أن يقال: ثم خلقناه نطفة كما قيل: {ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً} إلخ.

و بذلك يظهر أن قول بعضهم: إن المراد بالإنسان جنس بني آدم، و كذا القول بأن المراد به آدم (عليه السلام) غير سديد.

و أصل الخلق - كما قيل - التقدير يقال: خلقت الثوب إذا قسته لتقطع منه شيئا من اللباس فالمعنى و لقد قدرنا الإنسان أولا من سلالة من أجزاء الأرض المخلوطة بالماء.

قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} النطفة القليل من الماء و ربما يطلق على مطلق الماء و القرار مصدر أريد به المقر مبالغة و المراد به الرحم التي تستقر فيها النطفة، و المكين المتمكن وصفت به الرحم لتمكنها في حفظ النطفة من الضيعة و الفساد أو لكون النطفة مستقرة متمكنة فيها.

و المعنى ثم جعلنا الإنسان نطفة في مستقر متمكن هي الرحم كما خلقناه أولا من سلالة من طين أي بدلنا طريق خلقه من هذا إلى ذاك.

قوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً } - الي قوله - {فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً} تقدم بيان مفردات الآية في الآية ٥ من سورة الحج في الجزء السابق من الكتاب و في قوله: {فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً} استعارة بالكناية لطيفة.

قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} الإنشاء - كما ذكره الراغب - إيجاد الشيء و تربيته كما أن النشء و النشأة إحداثه و تربيته كما يقال للشاب الحديث السن ناشئ.

و قد غير السياق من الخلق إلى الإنشاء فقال: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} دون أن يقال: ثم خلقناه إلخ، للدلالة على حدوث أمر حديث ما كان يتضمنه و لا يقارنه ما تقدمه من مادة فإن العلقة مثلا و إن خالفت النطفة في أوصافها و خواصها من لون و طعم و غير ذلك إلا أن في النطفة مكان كل من هذه الأوصاف و الخواص ما يجانسه و إن لم يماثله كالبياض مكان الحمرة و هما جميعا لون بخلاف ما أنشأه الله أخيرا و هو الإنسان الذي له حياة و علم و قدرة فإن ما له من جوهر الذات و هو الذي نحكي عنه بأنا لم يسبق من سنخه في المراحل السابقة أعني النطفة و العلقة و المضغة و العظام المكسوة لحما شيء،

تفسير الميزان ج۱۵

21و لا سبق فيها شيء يناظر ما له من الخواص و الأوصاف كالحياة و القدرة و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم.

و الضمير في {أَنْشَأْنَاهُ} - على ما يعطيه السياق - للإنسان المخلوق عظاما مكسوة باللحم فهو الذي أنشأ و أحدث خلقا آخر أي بدل و هو مادة ميتة جاهلة عاجزة موجودا ذا حياة و علم و قدرة، فقد كان مادة لها صفاتها و خواصها ثم برز و هو يغاير سابقته في الذات و الصفات و الخواص، فهو تلك المادة السابقة فإنها التي صارت إنسانا، و ليس بها إذ لا يشاركها في ذات و لا صفات، و إنما له نوع اتحاد معها و تعلق بها يستعملها في سبيل مقاصدها استعمال ذي الآلة للآلة كالكاتب للقلم.

و هذا هو الذي يستفاد من مثل قوله: {وَ قَالُوا أَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} الم السجدة: ١١، فالمتوفى و المأخوذ عند الموت هو الإنسان، و المتلاشي الضال في الأرض هو البدن و ليس به.

و قد اختلف العطف في مفردات الآية بالفاء و ثم، و قد قيل في وجهه إن ما عطف بثم له بينونة كاملة مع ما عطف عليه كما في قوله: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً} {ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً}، {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ}، و ما لم يكن بتلك البينونة و البعد عطف بالفاء كقوله: {فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً}.

قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ} قال الراغب: أصل البرك - بالفتح فالسكون - صدر البعير. قال: و برك البعير ألقى ركبه و اعتبر منه معنى اللزوم. قال: و سمي محبس الماء بركة - بالكسر فالسكون - و البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء قال تعالى: {لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ} و سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة و المبارك ما فيه ذلك الخير.

قال: و لما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس و على وجه لا يحصى و لا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك و فيه بركة. انتهى.

فالتبارك منه تعالى اختصاص بالخير الكثير الذي يجود به و يفيضه على خلقه و قد تقدم أن الخلق في أصله بمعنى التقدير فهذا الخير الكثير كله في تقديره و هو إيجاد

تفسير الميزان ج۱۵

22الأشياء و تركيب أجزائها بحيث تتناسب فيما بين أنفسها و تناسب ما وراءها و من ذلك ينتشر الخير الكثير.

و وصفه تعالى بأحسن الخالقين يدل على عدم اختصاص الخلق به و هو كذلك لما تقدم أن معناه التقدير و قياس الشيء من الشيء لا يختص به تعالى، و في كلامه تعالى من الخلق المنسوب إلى غيره قوله: {وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ} المائدة: ١١٠و قوله: {وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً} العنكبوت: ١٧.

قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ} بيان لتمام التدبير الإلهي و أن الموت من المراحل التي من الواجب أن يقطعها الإنسان في مسير التقدير، و أنه حق كما تقدم في قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَيْرِ فِتْنَةً} الأنبياء: ٣٥.

قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ} و هذا تمام التدبير و هو أعني البعث آخر مرحلة في مسير الإنسان إذا حل بها لزمها و لا يزال قاطنا بها.

قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ اَلْخَلْقِ غَافِلِينَ}، المراد بالطرائق السبع بقرينة قوله: {فَوْقَكُمْ} السماوات السبع و قد سماها طرائق - جمع طريقة - و هي السبيل المطروقة لأنها ممر الأمر النازل من عنده تعالى إلى الأرض، قال تعالى: {يَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} الطلاق - ١٢، و قال: {يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ مِنَ اَلسَّمَاءِ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} الم السجدة - ٥، و السبل التي تسلكها الأعمال في صعودها إلى الله و الملائكة في هبوطهم و عروجهم كما قال: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ اَلْكَلِمُ اَلطَّيِّبُ وَ اَلْعَمَلُ اَلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فاطر - ١٠، و قال: {وَ مَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ} مريم - ٦٤.

و بذلك يتضح اتصال ذيل الآية {وَ مَا كُنَّا عَنِ اَلْخَلْقِ غَافِلِينَ} بصدرها أي لستم بمنقطعين عنا و لا بمعزل عن مراقبتنا بل هذه الطرائق السبع منصوبة بيننا و بينكم يتطرقها رسل الملائكة بالنزول و الصعود و ينزل منها أمرنا إليكم و تصعد منها أعمالكم إلينا.

و بذلك كله يظهر ما في قول بعضهم: إن الطرائق بمعنى الطباق المنضودة بعضها فوق بعض من طرق النعل إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض، و قول آخرين: إنها بمعنى المبسوطات من طرق الحديد إذا بسطه بالمطرقة.

على أن اتصال ذيل الآية بصدرها على القولين غير بين.

تفسير الميزان ج۱۵

23قوله تعالى: {وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ} المراد بالسماء جهة العلو فإن ما علاك و أظلك فهو سماء، و المراد بالماء النازل منها ماء المطر.

و في قوله: {بِقَدَرٍ} دلالة على أن الذي نزل إنما نزل على حسب ما يقتضيه التدبير التام الإلهي الذي يقدره بقدر لا يزيد قطرة على ما قدر و لا ينقص، و فيه تلميح أيضا إلى قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١.

و المعنى: و أنزلنا من جهة العلو ماء بقدر و هو ماء المطر فأسكناه في الأرض و هو الذخائر المدخرة من الماء في الجبال و السهول تتفجر عنه العيون و الأنهار و تكشف عنه الآبار، و إنا لقادرون على أن نذهب بهذا الماء الذي أسكناه في الأرض نوعا من الذهاب لا تهتدون إلى علمه.

قوله تعالى: {فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ} إلى آخر الآية، إنشاء الجنات إحداثها و تربيتها، و معنى الآية ظاهر.

قوله تعالى: {وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} معطوف على {جَنَّاتٍ} أي و أنشأنا لكم به شجرة في طور سيناء، و المراد بها شجرة الزيتون التي تكثر في طور سيناء، و قوله: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} أي تثمر ثمرة فيها الدهن و هو الزيت فهي تنبت بالدهن، و قوله: {وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} أي و تنبت بصبغ للآكلين، و الصبغ - بالكسر فالسكون - الإدام الذي يؤتدم به، و إنما خص شجرة الزيتون بالذكر لعجيب أمرها، و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: {وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اَلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا} إلخ، العبرة الدلالة يستدل بها على أنه تعالى مدبر لأمر خلقه حنين بهم رءوف رحيم، و المراد بسقيه تعالى مما في بطونها أنه رزقهم من ألبانها، و المراد بالمنافع الكثيرة ما ينتفعون من صوفها و شعرها و وبرها و جلودها و غير ذلك، و منها يأكلون.

قوله تعالى: {وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى اَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} ضمير {عَلَيْهَا} للأنعام و الحمل على الأنعام هو الحمل على الإبل، و هو حمل في البر و يقابله الحمل في البحر و هو الحمل على الفلك، فالآية في معنى قوله: {وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ} إسراء: ٧٠، و الفلك جمع فلكة و هي السفينة.

تفسير الميزان ج۱۵

24(بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث، فذلك قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} يعني نفخ الروح فيه.

و في الكافي، بإسناده عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما نخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران فيقولان: يا رب شقي أو سعيد؟ فيؤمران فيقولان: يا رب ما أجله و ما رزقه و كل شيء من حاله؟ و عدد من ذلك أشياء، و يكتبان الميثاق بين عينيه.

فإذا كمل الأجل بعث الله إليه ملكا فزجره زجرة فيخرج و قد نسي الميثاق، فقال الحسن بن الجهم: أ فيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا أو الذكر أنثى؟ فقال: إن الله يفعل ما يشاء.

أقول: و الرواية مروية عن أبي جعفر (عليه السلام) بطرق أخرى و ألفاظ متقاربة.

و في تفسير القمي، قوله عز و جل {وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} قال: شجرة الزيتون، و هو مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) فالطور الجبل و سيناء الشجرة.

و في المجمع: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} و قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: الزيت شجرة مباركة فائتدموا منه و ادهنوا.

[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ٢٣ الی ٥٤]

{وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ ٢٣ فَقَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ

تفسير الميزان ج۱۵

25مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلاَئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا اَلْأَوَّلِينَ ٢٤ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ٢٥ قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٦ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اِصْنَعِ اَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ اَلتَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لاَ تُخَاطِبْنِي فِي اَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٢٧ فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى اَلْفُلْكِ فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي نَجَّانَا مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ٢٨ وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْمُنْزِلِينَ ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٠ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ٣١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ ٣٢ وَ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣ وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ ٣٤ أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٣٥ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٧ إِنْ هُوَ

تفسير الميزان ج۱۵

26إِلاَّ رَجُلٌ اِفْتَرىَ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ٣٨ قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٣٩ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٤٠فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ٤١ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ ٤٢ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٣ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ٤٤ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسى وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ ٤٥ إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْماً عَالِينَ ٤٦ فَقَالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٤٧ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ اَلْمُهْلَكِينَ ٤٨ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٤٩ وَ جَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ ٥٠يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ وَ اِعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١ وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٢ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٣ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ٥٤}

(بيان)

بعد ما عد نعمه العظام على الناس عقبه في هذه الآيات بذكر دعوتهم إلى توحيد

تفسير الميزان ج۱۵

27عبادته من طريق الرسالة و قص إجمال دعوة الرسل من لدن نوح إلى عيسى بن مريم (عليه السلام)، و لم يصرح من أسمائهم إلا باسم نوح و هو أول الناهضين لدعوة التوحيد و اسم موسى و عيسى (عليه السلام) و هما في آخرهم، و أبهم أسماء الباقين غير أنه صرح باتصال الدعوة و تواتر الرسل، و أن الناس لم يستجيبوا إلا بالكفر بآيات الله و الكفران لنعمه.

قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ} قد تقدم في قصص نوح (عليه السلام) من سورة هود أنه أول أولي العزم من الرسل أصحاب الكتب و الشرائع المبعوثين إلى عامة البشر و الناهضين للتوحيد و نفي الشرك، فالمراد بقومه أمته و أهل عصره عامة.

و قوله: {اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} دعوة إلى عبادة الله و رفض عبادة الآلهة من دونه فإن الوثنيين إنما يعبدون غيره من الملائكة و الجن و القديسين بدعوى ألوهيتهم أي كونهم معبودين من دونه.

قال بعض المفسرين: إن معنى {اُعْبُدُوا اَللَّهَ} اعبدوه وحده كما يفصح عنه قوله في سورة هود: {أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللَّهَ} و ترك التقييد به للإيذان بأنها هي العبادة فقط و أما العبادة مع الإشراك فليست من العبادة في شيء رأسا. انتهى.

و فيه غفلة أو ذهول عن أن الوثنيين لا يعبدون الله سبحانه أصلا بناء على أن العبادة توجه من العابد إلى المعبود، و الله سبحانه أجل من أن يحيط به توجه متوجه أو علم عالم، فالوجه أن يتقرب إلى خاصة خلقه من الملائكة و غيره ليشفعوا عنده و يقربوا منه، و العبادة بإزاء التدبير و أمر التدبير مفوض إليهم منه تعالى فهم الآلهة المعبودون و الأرباب من دونه.

و من هنا يظهر أنه لو جازت عبادته تعالى عندهم لم يجز إلا عبادته وحده لأنهم لا يرتابون في أنه تعالى رب الأرباب موجد الكل و لو صحت عبادته لم تجز إلا عبادته وحده و لم تصح عبادة غيره لكنهم لا يرون صحتها بناء على ما زعموه من الوجه المتقدم.

فقوله (عليه السلام) لقومه الوثنيين: {اُعْبُدُوا اَللَّهَ} في معنى أن يقال: اعبدوا الله وحده، كما ورد في سورة هود {أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللَّهَ}، و قوله: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} في معنى أن يقال: ما لكم من معبود سواه لأنه لا رب غيره يدبر أمركم حتى تعبدوه ـ

تفسير الميزان ج۱۵

28رجاء لرحمته أو خوفا من سخطه، و قوله بالتفريع على ذلك: {أَ فَلاَ تَتَّقُونَ} أي إذا لم يكن لكم رب يدبر أموركم دونه أ فلا تتقون عذابه حيث لا تعبدونه و تكفرون به؟

قوله تعالى: {فَقَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ } - الي قوله - {حَتَّى حِينٍ }ملأ القوم أشرافهم، و وصفهم بقوله: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} وصف توضيحي لا احترازي إذ لم يؤمن به من ملإ قومه أحد بدليل قولهم على ما حكاه الله: {وَ مَا نَرَاكَ اِتَّبَعَكَ إِلاَّ اَلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ اَلرَّأْيِ} هود - ٢٧.

و السياق يدل على أن الملأ كانوا يخاطبون بمضمون الآيتين عامة الناس لصرف وجوههم عنه و إغرائهم عليه و تحريضهم على إيذائه و إسكاته، و ما حكاه تعالى من أقاويلهم في الآيتين وجوه أربعة أو خمسة من فرية أو مغالطة لفقوها و احتجوا بها على بطلان دعوته.

الأول قولهم: {مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} و محصله أنه بشر مثلكم فلو كان صادقا فيما يدعيه من الوحي الإلهي و الاتصال بالغيب كان نظير ما يدعيه متحققا فيكم إذ لا تنقصون منه في شيء من البشرية و لوازمها، و لم يتحقق فهو كاذب و كيف يمكن أن يكون كمال في وسع البشر أن يناله ثم لا يناله إلا واحد منهم فقط ثم يدعيه من غير شاهد يشهد عليه؟ فلم يبق إلا أنه يريد بهذه الدعوة أن يتفضل عليكم و يترأس فيكم و يؤيده أنه يدعوكم إلى اتباعه و طاعته و هذه الحجة تنحل في الحقيقة إلى حجتين مختلقتين.

و الثاني قولهم: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلاَئِكَةً} و محصله أن الله سبحانه لو شاء أن يدعونا بدعوة غيبية لاختار لذلك الملائكة الذين هم المقربون عنده و الشفعاء الروابط بيننا و بينه فأرسلهم إلينا لا بشرا ممن لا نسبة بينه و بينه. على أن في نزولهم و اعترافهم بوجوب العبادة له تعالى وحده و عدم جواز اتخاذهم أربابا و آلهة معبودين آية بينة على صحة الدعوة و صدقها.

و التعبير عن إرسال الملائكة بإنزالهم إنما هو لكون إرسالهم يتحقق بالإنزال و التعبير بلفظ الجمع دون الإفراد لعله لكون المراد بهم الآلهة المتخذة منهم و هم كثيرون.

و الثالث قولهم: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا اَلْأَوَّلِينَ} و محصله أنه لو كانت دعوته حقة لاتفق لها نظير فيما سلف من تاريخ الإنسانية، و آباؤنا كانوا أفضل منا و أعقل و لم

تفسير الميزان ج۱۵

29يتفق لهم و في أعصارهم ما يناظر هذه الدعوة فليست إلا بدعة و أحدوثة كاذبة.

و الرابع قولهم: {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ} الجنة إما مصدر أي به جنون أو مفرد الجن أي حل به من الجن من يتكلم على لسانه لأنه يدعي ما لا يقبله العقل السليم و يقول ما لا يقوله إلا مصاب في عقله فتربصوا و انتظروا به إلى حين ما لعله يفيق من حالة جنونه أو يموت فنستريح منه.

و هذه حجج مختلقة ألقاها ملأ قومه إلى عامتهم أو ذكر كلا منها بعضهم و هي و إن كانت حججا جدلية مدخولة لكنهم كانوا ينتفعون بها حينما يلقونها إلى الناس فيصرفون وجوههم عنه و يغرونهم عليه و يمدون في ضلالهم.

قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ} سؤال منه للنصر و الباء في قوله: {بِمَا كَذَّبُونِ} للبدلية و المعنى انصرني بدل تكذيبهم لي أو للآلة و عليه فالمعنى انصرني بالذي كذبوني فيه و هو العذاب فإنهم قالوا: {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} هود - ٣٢، و يؤيده قول نوح: {رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكَافِرِينَ دَيَّاراً} نوح ٢٦، و فصل الآية لكونها في معنى جواب السؤال.

قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اِصْنَعِ اَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا} إلى آخر الآية، متفرع على سؤال النصر، و معنى صنع الفلك بأعينه صنعه بمرأى منه و هو كناية عن كونه تحت مراقبته تعالى و محافظته، و معنى كون الصنع بوحيه كونه بتعليمه الغيبي حالا بعد حال.

و قوله: {فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ اَلتَّنُّورُ} المراد بالأمر - كما قيل - حكمه الفصل بينه و بين قومه و قضاؤه فيهم بالغرق، و السياق يشهد على كون فوران التنور بالماء أمارة نزول العذاب عليهم و هو أعني فوران الماء من التنور و هو محل النار من عجيب الأمر في نفسه.

و قوله: {فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ} القراءة الدائرة {مِنْ كُلٍّ} بالتنوين و القطع عن الإضافة، و التقدير من كل نوع من الحيوان، و السلوك فيها الإدخال في الفلك و الظاهر أن {مِنْ} لابتداء الغاية و المعنى فأدخل في الفلك زوجين اثنين: ذكر و أنثى من كل نوع من الحيوان.

و قوله: {وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ مِنْهُمْ} معطوف على قوله: {زَوْجَيْنِ}

تفسير الميزان ج۱۵

30و ما قيل: إن عطف {أَهْلَكَ} على {زَوْجَيْنِ} يفسد المعنى المراد لرجوع التقدير حينئذ إلى قولنا: و اسلك فيها من كل نوع أهلك فالأولى تقدير {فَاسْلُكْ} ثانيا قبل {أَهْلَكَ} و عطفه على {فَاسْلُكْ} يدفعه أن {مِنْ كُلٍّ} في موضع الحال من {زَوْجَيْنِ} فهو متأخر عنه رتبة كما قدمنا تقديره فلا يعود ثانيا على المعطوف.

و المراد بالأهل خاصته، و الظاهر أنهم أهل بيته و المؤمنون به فقد ذكرهم في سورة هود مع الأهل و لم يذكر هاهنا إلا الأهل فقط.

و المراد بمن سبق عليه القول منهم امرأته الكافرة على ما فهم نوح (عليه السلام) و هي و ابنه الذي أبى ركوب السفينة و غرق حينما آوى إلى جبل في الحقيقة، و سبق القول هو القضاء المحتوم بالغرق.

و قوله: {وَ لاَ تُخَاطِبْنِي فِي اَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ} النهي عن مخاطبته تعالى كناية عن النهي الشديد عن الشفاعة لهم، بدليل تعليق المخاطبة بالذين ظلموا و تعليل النهي بقوله: {إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ} فكأنه قيل: أنهاك عن أصل تكليمي فيهم فضلا أن تشفع لهم فقد شملهم غضبي شمولا لا يدفعه دافع.

قوله تعالى: {فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى اَلْفُلْكِ فَقُلِ} إلى آخر الآيتين علمه أن يحمد الله بعد الاستواء على الفلك على تنجيته تعالى من القوم الظالمين و هذا بيان بعد بيان لكونهم هالكين مغرقين حتما، و أن يسأله أن ينجيه من الطوفان و ينزله على الأرض إنزالا مباركا ذا خير كثير ثابت فإنه خير المنزلين.

و في أمره (عليه السلام) أن يحمده و يصفه بالجميل دليل على أنه من عباده المخلصين فإنه تعالى منزه عما يصفه غيرهم كما قال: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ} الصافات: ١٦٠.

و قد اكتفى سبحانه في القصة بإخباره عن حكمه بغرقهم و أنهم مغرقون حتما و لم يذكر خبر غرقهم إيماء إلى أنهم آل بهم الأمر إلى أن لا خبر عنهم بعد ذلك، و إعظاما للقدرة و تهويلا للسخطة و تحقيرا لهم و استهانة بأمرهم، فالسكوت في هذه القصة عن هلاكهم أبلغ من قوله في القصة الآتية: {وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ} من وجوه.

قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} خطاب في آخر القصة للنبي

تفسير الميزان ج۱۵

31(صلى الله عليه وآله و سلم) و بيان أن هذه الدعوة مع ما جرى معها كانت ابتلاء أي امتحانا و اختبارا إليها.

قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ} إلى آخر الآية الثانية. القرن أهل عصر واحد، و قوله: {أَنِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ} تفسير لإرسال الرسول من قبيل تفسير الفعل بنتيجته كقوله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اَلْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا} حم السجدة: ٣٠.

قوله تعالى: {قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} هؤلاء أشرافهم المتوغلون في الدنيا المخلدون إلى الأرض يغرون بقولهم هذا عامتهم على رسولهم.

و قد وصفهم الله بصفات ثلاث و هي: الكفر بالله بعبادة غيره، و التكذيب بلقاء الآخرة أي بلقاء الحياة الآخرة بقرينة مقابلتها لقوله: {فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} ، و لكفرهم بالمبدإ و المعاد انقطعوا عما وراء الدنيا فانكبوا عليها ثم لما أترفوا في الحياة الدنيا و تمكنوا من زخارفها و زيناتها الملذة اجتذبتهم الدنيا إلى نفسها فاتبعوا الهوى و نسوا كل حق و حقيقة، و لذلك تفوهوا تارة بنفي التوحيد و الرسالة و تارة بإنكار المعاد و تارة رد الدعوة بإضرارها دنياهم و حريتهم في اتباع هواهم.

فتارة قالوا لعوامهم مشيرين إلى رسولهم إشارة المستحقر المستهين بأمره: {مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} يريدون به تكذيبه في دعوته و دعواه الرسالة على ما مر من تقرير حجتهم في قصة نوح السابقة.

و في استدلالهم على بشريته و مساواته سائر الناس بأكله و شربه مثل الناس و ذلك من خاصة مطلق الحيوان دليل على أنهم ما كانوا يرون للإنسان إلا كمال الحيوان و لا فضيلة إلا في الأكل و الشرب و لا سعادة إلا في التمكن من التوسع و الاسترسال من اللذائذ الحيوانية كما قال تعالى: {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ} الأعراف: ١٧٩، و قال: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اَلْأَنْعَامُ} سورة محمد: ١٢.

و تارة قالوا: {وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ} و هو في معنى قولهم في القصة السابقة: {يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} يريدون به أن في اتباعه و إطاعته فيما يأمركم به مع كونه بشرا مثلكم من غير فضل له عليكم خسرانكم و بطلان سعادتكم في

تفسير الميزان ج۱۵

32الحياة إذ لا حياة إلا الحياة الدنيا و لا سعادة فيها إلا الحرية في التمتع من لذائذها، و في طاعة من لا فضل له عليكم رقيتكم و زوال حريتكم و هو الخسران.

و تارة قالوا: {أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} أي مبعوثون من قبوركم للحساب و الجزاء {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} و هيهات كلمة استبعاد و في تكراره مبالغة في الاستبعاد {إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا} أي يموت قوم منا في الدنيا و يحيا آخرون فيها لا نزال كذلك {وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} للحياة في دار أخرى وراء الدنيا.

و يمكن أن يحمل قولهم: {نَمُوتُ وَ نَحْيَا} على التناسخ و هو خروج الروح بالموت من بدن و تعلقها ببدن آخر إنساني أو غير إنساني فإن التناسخ مذهب شائع عند الوثنيين و ربما عبروا عنه بالولادة بعد الولادة لكنه لا يلائم سياق الآيات كثير ملائمة.

و تارة قالوا: {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ كَذِباً وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ} يريدون به تكذيب دعواه الرسالة مع ما احتوت عليه دعوته و قد أنكروا التوحيد و المعاد قبل ذلك.

و مرادهم بقولهم: {نَحْنُ} أنفسهم و عامتهم أشركوا أنفسهم عامتهم لئلا يتهمهم العامة فيما يأمرونهم به من الكفر بالرسول، و يمكن أن يكون المراد به أنفسهم خاصة دون العامة و إنما أخبروا بعدم إيمانهم ليقتدوا بهم فيه.

و قد نشأت هذه الأقاويل من اجتماع الصفات التي وصفهم الله بها في أول الآيات و هي إنكار التوحيد و النبوة و المعاد و الإتراف في الحياة الدنيا.

و اعلم أن في قوله في صدر الآيات: {وَ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ} قدم قوله: {مِنْ قَوْمِهِ} على {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} بخلاف ما في القصة السابقة من قوله: {فَقَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} لأنه لو وقع بعد {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} اختل به ترتيب الجمل المتوالية {كَفَرُوا} {وَ كَذَّبُوا} {وَ أَتْرَفْنَاهُمْ} و لو وقع بعد الجميع طال الفصل.

قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ} تقدم تفسيره في القصة السابقة.

قوله تعالى: {قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} استجابة لدعوة الرسول و صيرورتهم نادمين كناية عن حلول عذاب الاستئصال بهم، و قوله: {عَمَّا قَلِيلٍ} عن

تفسير الميزان ج۱۵

33بمعنى بعد و {عَمَّا} لتأكيد القلة و ضمير الجمع للقوم، و الكلام مؤكد بلام القسم و نون التأكيد، و المعنى: أقسم لتأخذنهم الندامة بعد قليل من الزمان بمشاهدة حلول العذاب.

قوله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ}، الباء في {بِالْحَقِّ} للمصاحبة و هو متعلق بقوله: {فَأَخَذَتْهُمُ} أي أخذتهم الصيحة أخذا مصاحبا للحق، أو للسببية، و الحق وصف أقيم مقام موصوفه المحذوف و التقدير فأخذتهم الصيحة بسبب الأمر الحق أو القضاء الحق كما قال: {فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اَللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ} المؤمن: ٧٨.

و الغثاء بضم الغين و ربما شددت الثاء: ما يحمله السيل من يابس النبات و الورق و العيدان البالية، و قوله: {فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} إبعاد و لعن لهم أو دعاء عليهم.

و المعنى: فأنجزنا للرسول ما وعدناه من عذابهم فأخذتهم الصيحة السماوية و هي العذاب فأهلكناهم و جعلناهم كغثاء السيل فليبعد القوم الظالمون بعدا.

و لم يصرح باسم هؤلاء القوم الذين أنشأهم بعد قوم نوح ثم أهلكهم و لا باسم رسولهم، و ليس من البعيد أن يكونوا هم ثمود قوم صالح (عليه السلام) فقد ذكر الله سبحانه في قصتهم في مواضع من كلامه أنهم كانوا بعد قوم نوح و قد أهلكوا بالصيحة.

قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ} تقدم توضيح مضمون الآيتين كرارا.

قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ}، إلى آخر الآية يقال: جاءوا تترى أي فرادى يتبع بعضهم بعضا، و منه التواتر و هو تتابع الشيء وترا و فرادى، و عن الأصمعي: واترت الخبر أتبعت بعضه بعضا و بين الخبرين هنيهة انتهى.

و الكلام من تتمة قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً} و {ثُمَّ} للتراخي بحسب الذكر دون الزمان، و القصة إجمال منتزع من قصص الرسل و أممهم بين أمة نوح و الأمة الناشئة بعدها و بين أمة موسى.

يقول تعالى: ثم أنشأنا بعد تلك الأمة الهالكة بالصيحة بعد أمة نوح قرونا و أمما آخرين و أرسلنا إليهم رسلنا متتابعين يتبع بعضهم بعضا كلما جاء أمة رسولها المبعوث

تفسير الميزان ج۱۵

34منها إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم أي بعض هذه الأمم بعضا أي بالعذاب و جعلناهم أحاديث أي صيرناهم قصصا و أخبارا بعد ما كانوا أعيانا ذوات آثار فليبعد قوم لا يؤمنون.

و الآيات تدل على أنه كان من سنة الله إنشاء قرن بعد قرن و هدايتهم إلى الحق بإرسال رسول بعد رسول و هي سنة الابتلاء و الامتحان، و من سنة القرون تكذيب الرسول بعد الرسول ثم من سنة الله ثانيا - و هي سنة المجازاة - تعذيب المكذبين و إتباع بعضهم بعضا.

و قوله: {وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ} أبلغ كلمة تفصح عن القهر الإلهي الذي يغشى أعداء الحق و المكذبين لدعوته حيث يمحو العين و يعفو الأثر و لا يبقى إلا الخبر.

قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسى وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ} الآيات هي العصا و اليد البيضاء و سائر الآيات التي أراها موسى فرعون و قومه، و السلطان المبين الحجة الواضحة، و تفسير بعضهم السلطان بالعصا غير سديد.

قوله تعالى: {إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْماً عَالِينَ} قيل: إنما ذكر ملأ فرعون و اكتفى بهم عن ذكر قومه لأنهم الأشراف المتبوعون و سائر القوم أتباع يتبعونهم.

و المراد بكونهم عالين أنهم كانوا يعلون على غيرهم فيستعبدونهم كما علوا على بني إسرائيل و استعبدوهم فالعلو في الأرض كناية عن التطاول على أهلها و قهرهم على الطاعة.

قوله تعالى: {فَقَالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ} المراد بكونهما بشرين مثلهم نفي أن يكون لهما فضل عليهم، و بكون قومهما لهم عابدين فضلهم عليهما كما فضلوا على قومهما فإذا كان الفضل لهم عليهما كان من الواجب أن يعبداهم كما عبدهم قومهما لا أن يؤمنوا بهما كما قال فرعون لموسى: {لَئِنِ اِتَّخَذْتَ إِلَهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ اَلْمَسْجُونِينَ} ثم ختم تعالى القصة بذكر هلاكهم فقال: {فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ اَلْمُهْلَكِينَ} ثم قال: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} و المراد بهم بنو إسرائيل لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون و ملئه.

قوله تعالى: {وَ جَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ}

تفسير الميزان ج۱۵

35تقدم أن الآية هي ولادة عيسى (عليه السلام) الخارقة للعادة و إذ كانت أمرا قائما به و بأمه معا عدا جميعا آية واحدة.

و الإيواء من الأوي و أصله الرجوع ثم استعمل في رجوع الإنسان إلى مسكنه و مقره، و آواه إلى مكان كذا أي جعله مسكنا له و الربوة المكان المرتفع المستوي الواسع، و المعين الماء الجاري.

و المعنى: و جعلنا عيسى بن مريم و أمه مريم آية دالة على ربوبيتنا و أسكناهما في مكان مرتفع مستو وسيع فيه قرار و ماء جار.

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ وَ اِعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} خطاب لعامة الرسل بأكل الطيبات و كان المراد بالأكل منها الارتزاق بها بالتصرف فيها سواء كان بأكل أو غيره و هو استعمال شائع.

و السياق يشهد بأن في قوله: {كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} امتنانا منه تعالى عليهم، ففي قوله عقيبه: {وَ اِعْمَلُوا صَالِحاً} أمر بمقابلة المنة بصالح العمل و هو شكر للنعمة و في تعليله بقوله: {إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} تحذير لهم من مخالفة أمره و بعث إلى ملازمة التقوى.

قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} تقدم تفسير نظيرة الآية في سورة الأنبياء.

قوله تعالى: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} في المجمع، أن التقطع و التقطيع بمعنى واحد، و الزبر بضمتين جمع زبور و هو الكتاب، و الكلام متفرع على ما تقدمه، و المعنى أن الله أرسل إليهم رسله تترى و الجميع أمة واحدة لهم رب واحد دعاهم إلى تقواه لكنهم لم يأتمروا بأمره و قطعوا أمرهم بينهم قطعا و جعلوه كتبا اختص بكل كتاب حزب و كل حزب بما لديهم فرحون.

و في قراءة ابن عامر {زُبُراً} بفتح الباء و هو جمع زبرة و هي الفرقة، و المعنى و تفرقوا في أمرهم جماعات و أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، و هي أرجح.

قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} قال في المفردات،: الغمرة معظم الماء الساترة لمقرها و جعل مثلا للجهالة التي يغمر صاحبها، انتهى. و في الآية تهديد

تفسير الميزان ج۱۵

36بالعذاب، و قد تقدمت إشارة إلى أن من سنته تعالى المجازاة بالعذاب بعد تكذيب الرسالة، و في تنكير {حِينٍ} إشارة إلى إتيان العذاب الموعود بغتة.

(بحث روائي)

في نهج البلاغة: يا أيها الناس إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم و لم يعذكم من أن يبتليكم و قد قال جل من قائل: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ}.

و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: {فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً} الغثاء اليابس الهامد من نبات الأرض.

و فيه في قوله تعالى: {إِلىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ} قال: الربوة الحيرة و ذات قرار و معين الكوفة.

و في المجمع: {وَ آوَيْنَاهُمَا إِلىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ} قيل: حيرة الكوفة و سوادها، و القرار مسجد الكوفة، و المعين الفرات: عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)

أقول: و روي في الدر المنثور عن ابن عساكر عن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : أن الربوة هي دمشق الشام، و روي أيضا عن ابن عساكر و غيره عن مرة البهزي عنه (صلی الله عليه و أله وسلم): أنها الرملة، و الروايات جميعا لا تخلو من الضعف.

و في المجمع: {يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و أنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} و قال: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}.

أقول: و رواه في الدر المنثور عن أحمد و مسلم و الترمذي و غيرهم عن أبي هريرة عنه (صلی الله عليه و أله وسلم).

و في تفسير القمي في قوله تعالى: {أُمَّةً وَاحِدَةً} قال: على مذهب واحد.

و فيه في قوله: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} قال: كل من اختار لنفسه دينا فهو فرح به.

تفسير الميزان ج۱۵

37[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ٥٥ الی ٧٧]

{أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ ٥٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ ٥٦ إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥٧ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٨ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ٥٩ وَ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٦٠أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٦١ وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ٦٢ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٦٣ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ٦٤ لاَ تَجْأَرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لاَ تُنْصَرُونَ ٦٥ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٦٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ ٦٧ أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ ٦٨ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٦٩ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٧٠وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧١ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ

تفسير الميزان ج۱۵

38خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ ٧٢ وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧٣ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ اَلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٤ وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٥ وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٦ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧}

(بيان)

الآيات متصلة بقوله السابق: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} فإنه لما عقب قصص الرسل باختلاف الناس في أمر الدين و تحزبهم أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون أوعدهم بعذاب مؤجل لا مناص لهم عنه و لا مخلص منه فليتيهوا في غمرتهم ما شاءوا فسيغشاهم العذاب و لا محالة.

فنبههم في هذه الآيات أن توهمهم أن ما مدهم الله به من مال و بنين مسارعة لهم في الخيرات خطأ منهم و جهل بحقيقة الحال، و لو كان ذلك من الخير لم يأخذ العذاب مترفيهم بل المسارعة في الخيرات هو ما وفق الله المؤمنين له من الأعمال الصالحة و ما يترتب عليها من جزيل الأجر و عظيم الثواب في الدنيا و الآخرة فهم يسارعون إليها فيسارع لهم فيها.

فالعذاب مدركهم لا محالة و الحجة تامة عليهم و لا عذر لهم يعتذرون به كعدم تدبر القول أو كون الدعوة بدعا لا سابقة له أو عدم معرفة الرسول أو كونه مجنونا مختل القول أو سؤاله منهم خرجا بل هم أهل عناد و لجاج لا يؤمنون بالحق حتى يأتيهم عذاب لا مرد له.

قوله تعالى: {أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَاتِ

تفسير الميزان ج۱۵

39بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ} {نُمِدُّهُمْ} - بضم النون - من الإمداد و المد و الإمداد بمعنى واحد و هو تتميم نقص الشيء و حفظه من أن ينقطع أو ينفد، قال الراغب: و أكثر ما يستعمل الإمداد في المحبوب و المد في المكروه، فقوله {نُمِدُّهُمْ} من الإمداد المستعمل في المكروه و المسارعة لهم في الخيرات إفاضة الخيرات بسرعة لكرامتهم عليه فيكون الخيرات على ظنهم هي المال و البنون سورع لهم فيها.

و المعنى: أ يظن هؤلاء أن ما نعطيهم في مدة المهلة من مال و بنين خيرات نسارع لهم فيها لرضانا عنهم أو حبنا لأعمالهم أو كرامتهم علينا؟.

لا، بل لا يشعرون أي إن الأمر على خلاف ما يظنون و هم في جهل بحقيقة الأمر و هو أن ذلك إملاء منا و استدراج و إنما نمدهم في طغيانهم يعمهون كما قال تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} الأعراف: ١٨٣.

قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} إلى آخر الآيات الخمس، يبين تعالى في هذه الآيات الخمس بمعونة ما تقدم أن الذي يظن هؤلاء الكفار أن المال و البنين خيرات نسارع لهم فيها خطأ منهم فليست هي من الخيرات في شيء بل استدراج و إملاء و إنما الخيرات التي يسارع فيها هي ما عند المؤمنين بالله و رسله و اليوم الآخر الصالحين في أعمالهم.

فأفصح تعالى عن وصفهم فقال: {إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ}، قال الراغب: الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه، قال تعالى: {وَ هُمْ مِنَ اَلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ} فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظهر، قال: {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} {مُشْفِقُونَ مِنْهَا} انتهى.

و الآية تصفهم بأنهم اتخذوا الله سبحانه ربا يملكهم و يدبر أمرهم، و لازم ذلك أن يكون النجاة و الهلاك دائرين مدار رضاه و سخطه يخشونه في أمر يحبونه و هو نجاتهم و سعادتهم فهم مشفقون من خشيته و هذا هو الذي يبعثهم إلى الإيمان بآياته و عبادته، و قد ظهر بما مر من المعنى أن الجمع في الآية بين الخشية و الإشفاق ليس تكرارا مستدركا.

ثم قال: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ} و هي كل ما يدل عليه تعالى بوجه

تفسير الميزان ج۱۵

40و من ذلك رسله الحاملون لرسالته و ما أيدوا به من كتاب و غيره و ما جاءوا به من شريعة لأن إشفاقهم من خشية الله يبعثهم إلى تحصيل رضاه و يحملهم على إجابته إلى ما يدعوهم إليه و ائتمارهم لما يأمرهم به من طريق الوحي و الرسالة.

ثم قال: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ} و الإيمان بآياته هو الذي دعاهم إلى نفي الشركاء في العبادة فإن الإيمان بها إيمان بالشريعة التي شرعت عبادته تعالى و الحجج التي دلت على توحده في ربوبيته و ألوهيته.

على أن جميع الرسل و الأنبياء (عليهم السلام) إنما جاءوا من قبله و إرسال الرسل لهداية الناس إلى الحق الذي فيه سعادتهم من شئون الربوبية، و لو كان له شريك لأرسل رسولا، و من لطيف كلام علي (عليه أفضل السلام) قوله: لو كان لربك شريك لأتتك رسله.

ثم قال: {وَ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} الوجل الخوف، و قوله: {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا} أي يعطون ما أعطوا من المال بالإنفاق في سبيل الله و قيل: المراد بإيتاء ما آتوا إتيانهم بكل عمل صالح، و قوله: {وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} حال من فاعل {يُؤْتُونَ}.

و المعنى: و الذين ينفقون ما أنفقوا أو يأتون بالأعمال الصالحة و الحال أن قلوبهم خائفة من أنهم سيرجعون إلى ربهم أي إن الباعث لهم على الإنفاق في سبيل الله أو على صالح العمل ذكرهم رجوعهم المحتوم إلى ربهم على وجل منه.

و في الآية دلالة على إيمانهم باليوم الآخر و إتيانهم بصالح العمل و عند ذلك تعينت صفاتهم أنهم الذين يؤمنون بالله وحده لا شريك له و برسله و باليوم الآخر و يعملون الصالحات.

ثم قال: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ} الظاهر أن اللام في {لَهَا} بمعنى «إلى» و {لَهَا} متعلق بسابقون، و المعنى أولئك الذين وصفناهم هم يسارعون في الخيرات من الأعمال و هم سابقون إليها أي يتسابقون فيها لأن ذلك لازم كون كل منهم مريدا للسبق إليها.

فقد بيّن في الآيات أن الخيرات هي الأعمال الصالحة المبتنية على الاعتقاد الحق الذي عند هؤلاء المؤمنين و هم يسارعون فيها و ليست الخيرات ما عند أولئك الكفار

تفسير الميزان ج۱۵

41و هم يعدونها بحسبانهم مسارعة من الله سبحانه لهم في الخيرات.

قال في التفسير الكبير: و فيه يعني قوله: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ} وجهان: أحدهما: أن المراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها لئلا تفوت عن وقتها و لكيلا تفوتهم دون الاحترام.

و الثاني: أنهم يتعجلون في الدنيا أنواع النفع و وجوه الإكرام كما قال: {فَآتَاهُمُ اَللَّهُ ثَوَابَ اَلدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ اَلْآخِرَةِ} {وَ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَةِ لَمِنَ اَلصَّالِحِينَ} لأنهم إذا سورع لهم بها فقد سارعوا في نيلها و تعجلوها و هذا الوجه أحسن طباقا للآية المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين. انتهى.

أقول: إن الذي نفي عن الكفار في الآية المتقدمة هو مسارعة الله للكفار في الخيرات و الذي أثبت للمؤمنين في هذه الآية هو مسارعة المؤمنين في الخيرات، و الذي وجهه في هذا الوجه أن مسارعتهم في الخيرات مسارعة من الله سبحانه بوجه فيبقى عليه أن يبين الوجه في وضع مسارعتهم في الآية موضع مسارعته تعالى و تبديلها منها، و وجهه بعضهم بأن تغيير الأسلوب للإيماء إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم، و هو كما ترى.

و الظاهر أن هذا التبديل إنما هو في قوله في الآية المتقدمة: {نُسَارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَاتِ} و المراد بيان أنهم يحسبون أن ما نمدهم به من مال و بنين خيرات يتسارعون إليها لكرامتهم و هم كافرون لكن لما كان ذلك بإعطاء من الله تعالى لا بقدرتهم عليها من أنفسهم نسبت المسارعة إليه تعالى ثم نفيت بالاستفهام الإنكاري، و أثبت ما يقابله على الأصل للمؤمنين.

فمحصل هذا النفي و الإثبات أن المال و البنين ليست خيرات يتسارعون إليها و لا هم مسارعون إلى الخيرات بل الأعمال الصالحة و آثارها الحسنة هي الخيرات و المؤمنون هم المسارعون إلى الخيرات.

قوله تعالى: {وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} الذي يعطيه السياق أن في الآية ترغيبا و تحضيضا على ما ذكره من صفات المؤمنين و دفعا لما ربما ينصرف الناس بتوهمه عن التلبس بكرامتها من وجهين أحدهما

تفسير الميزان ج۱۵

42أن التلبس بها أمر سهل في وسع النفوس و ليس بذاك الصعب الشاق الذي يستوعره المترفون، و الثاني أن الله لا يضيع عملهم الصالح و لا ينسى أجرهم الجزيل.

فقوله: {وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} نفي للتكليف الحرجي الخارج عن وسع النفوس أما في الاعتقاد فإنه تعالى نصب حججا ظاهرة و آيات باهرة تدل على ما يريد الإيمان به من حقائق المعارف و جهز الإنسان بما من شأنه أن يدركها و يصدق بها و هو العقل ثم راعى حال العقول في اختلافها من جهة قوة الإدراك و ضعفه فأراد من كل ما يناسب مقدار تحمله و طوقه فلم يرد من العامة ما يريده من الخاصة و لم يسأل الأبرار عما سأل عنه المقربين و لا ساق المستضعفين بما ساق به المخلصين.

و أما في العمل فإنما ندب الإنسان منه إلى ما فيه خيره في حياته الفردية و الاجتماعية الدنيوية و سعادته في حياته الأخروية، و من المعلوم أن خير كل نوع من الأنواع و منها الإنسان إنما يكون فيما يتم به حياته و ينتفع به في عيشته و هو مجهز بما يقوى على إتيانه و عمله، و ما هذا شأنه لا يكون حرجيا خارجا عن الوسع و الطاقة.

فلا تكليف حرجيا في دين الله بمعنى الحكم الحرجي في تشريعه مبنيا على مصلحة حرجية، و بذلك امتن الله سبحانه على عباده، و طيب نفوسهم و رغبهم إلى ما وصفه من حال المؤمنين.

و الآية {وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} تدل على ذلك و زيادة فإنها تدل على نفي التكليف المبني على الحرج في أصل تشريعه كتشريع الرهبانية و التقرب بذبح الأولاد مثلا، و نفي التكليف الذي هو في نفسه غير حرجي لكن اتفق أن صار بعض مصاديقه حرجيا لخصوصية في المورد كالقيام في الصلاة للمريض الذي لا يستطيعه فالجميع منفي بالآية و إن كان الامتنان و الترغيب المذكوران يتمان بنفي القسم الأول.

و الدليل عليه في الآية تعلق نفي التكليف بقوله: {نَفْساً} و هو نكرة في سياق النفي يفيد العموم، و عليه فأي نفس مفروضة في أي حادثة لا تكلف إلا وسعها و لا يتعلق بها حكم حرجي سواء كان حرجيا من أصله أو صار حرجيا في خصوص المورد.

و قد ظهر أن في الآية إمضاء لدرجات الاعتقاد بحسب مراتب العقول و رفعا للحرج سواء كان في أصل الحكم أو طارئا عليه.

و قوله: {وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} ترغيب لهم بتطييب

تفسير الميزان ج۱۵

43نفوسهم بأن عملهم لا يضيع و أجرهم لا يتخلف و المراد بنطق الكتاب إعرابه عما أثبت فيه إعرابا لا لبس فيه و ذلك لأن أعمالهم مثبتة في كتاب لا ينطق إلا بما هو حق فهو مصون عن الزيادة و النقيصة و التحريف، و الحساب مبني على ما أثبت فيه كما يشير إليه قوله: {يَنْطِقُ} و الجزاء مبني على ما يستنتج من الحساب كما يشير إليه قوله: {وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} فهم في أمن من الظلم بنسيان أجرهم أو بترك إعطائه أو بنقصه أو تغييره كما أنهم في أمن من أن لا يحفظ أعمالهم أو تنسى بعد الحفظ أو تتغير بوجه من وجوه التغير.

قال الرازي في التفسير الكبير: فإن قيل: هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى أو مجوزين ذلك عليه فإن أحالوه عليه فإنهم يصدقونه في كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجد، و إن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك الكتاب لتجويزهم أنه سبحانه كتب فيه خلاف ما حصل فعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب.

قلنا: يفعل الله ما يشاء، و على أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة. انتهى.

أقول: و الذي أجاب به مبني على مسلكه من نفي الغرض عن فعله تعالى و تجويز الإرادة الجزافية تعالى عن ذلك، و الإشكال مطرد في سائر شئون يوم القيامة التي أخبر الله سبحانه بها كالحشر و الجمع و إشهاد الشهود و نشر الكتب و الدواوين و الصراط و الميزان و الحساب.

و الجواب عن ذلك كله: أنه تعالى مثل لنا ما يجري على الإنسان يوم القيامة في صورة القضاء و الحكم الفصل، و لا غنى للقضاء بما أنه قضاء عن الاستناد إلى الحجج و البينات كالكتب و الشهود و الأمارات و الجمع بين المتخاصمين و لا يتم دون ذلك البتة.

نعم لو أغمضنا النظر عن ذلك كان ظهور أعمال الإنسان له في مراحل رجوعه إلى الله سبحانه بإذنه، فافهمه.

قوله تعالى: {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ} المناسب لسياق الآيات أن يكون {هَذَا} إشارة إلى ما وصفته الآيات السابقة من حال المؤمنين و مسارعتهم في الخيرات، و يمكن أن يكون إشارة إلى القرآن كما يؤيده

تفسير الميزان ج۱۵

44قوله بعد: {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ} و الغمرة الغفلة الشديدة أو الجهل الشديد الذي غمرهم، و قوله: {وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ} إلخ، أي من غير ما وصفناه من حال المؤمنين و هو كناية عن أن لهم شاغلا يشغلهم عن هذه الخيرات و الأعمال الصالحة و هو الأعمال الرديئة الخبيثة التي هم لها عاملون.

و المعنى: بل الكفار في غفلة شديدة أو جهل شديد عن هذا الذي وصفنا به المؤمنين و لهم أعمال رديئة خبيثة من دون ذلك هم لها عاملون في شاغلتهم و مانعتهم.

قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ }الجؤار - بضم الجيم - صوت الوحش كالظباء و نحوها عند الفزع كني به عن رفعهم الصوت بالاستغاثة و التضرع، و قيل: المراد به ضجتهم و جزعهم و الآيات التالية تؤيد المعنى الأول.

و إنما جعل مترفيهم متعلق العذاب لأن الكلام فيمن ذكره قبلا بقوله: {أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ} و هم الرؤساء المتنعمون منهم و غيرهم تابعون لهم.

قوله تعالى: {لاَ تَجْأَرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لاَ تُنْصَرُونَ} العدول عن سياق الغيبة إلى الخطاب لتشديد التوبيخ و التقريع و لقطع طمعهم في النجاة بسبب الاستغاثة و أي رجاء و أمل لهم فيها فإن أخبار الوسائط أنهم لا ينصرون لدعاء أو شفاعة لا يقطع طمعهم في النصر كما يقطعه أخبار من إليه النصر نفسه.

قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ} - الي قوله - { تَهْجُرُونَ} النكوص: الرجوع القهقرى، و السامر من السمر و هو التحديث بالليل، قيل: السامر كالحاضر يطلق على المفرد و الجمع، و قرئ «سمرا» بضم السين و تشديد الميم جمع سامر و هو أرجح، و قرئ أيضا «سمارا» بالضم و التشديد ، و الهجر: الهذيان.

و الفصل في قوله: {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي} إلخ، لكونه في مقام التعليل، و المعنى: إنكم منا لا تنصرون لأنه قد كانت آياتي تتلى و تقرأ عليكم فكنتم تعرضون عنها و ترجعون إلى أعقابكم القهقرى مستكبرين بنكوصكم تحدثون في أمره في الليل تهجرون و تهذون، و قيل: ضمير {بِهِ} عائد إلى البيت أو الحرم و هو كما ترى.

قوله تعالى: {أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ} شروع في قطع أعذارهم في الإعراض عن القرآن النازل لهدايتهم و عدم استجابتهم للدعوة الحقة التي قام بها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .

تفسير الميزان ج۱۵

45فقوله: {أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ} الاستفهام فيه للإنكار و اللام في {اَلْقَوْلَ} للعهد و المراد به القرآن المتلو عليهم، و الكلام متفرع على ما تقدمه من كونهم في غفلة منه و شغل يشغلهم عنه، و المعنى: هل إذا كانوا على تلك الحال لم يدبروا هذا القول المتلو عليهم حتى يعلموا أنه حق من عند الله فيؤمنوا به.

و قوله: {أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ} {أَمْ} فيه و فيما بعده منقطعة في معنى الإضراب، و المعنى: بل أ جاءهم شيء لم يأت آباءهم الأولين فيكون بدعا ينكر و يحترز منه.

و كون الشيء بدعا محدثا لا يعرفه السابقون و إن لم يستلزم كونه باطلا غير حق على نحو الكلية لكن الرسالة الإلهية لما كانت لغرض الهداية لو صحت وجبت في حق الجميع فلو لم يأت الأولين كان ذلك حجة قاطعة على بطلانها.

قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} المراد بمعرفة الرسول معرفته بنسبه و حسبه و بالجملة بسجاياه الروحية و ملكاته النفسية من اكتسابية و موروثة حتى يتبين به أنه صادق فيما يقول مؤمن بما يدعو إليه مؤيد من عند الله و قد عرفوا من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سوابق حاله قبل البعثة، و قد كان يتيما فاقدا للأبوين لم يقرأ و لم يكتب و لم يأخذ أدبا من مؤدب و لا تربية من مرب ثم لم يجدوا عنده ما يستقبحه عقل أو يستنكره طبع أو يستهجنه رأي و لا طمعا في ملك أو حرصا على مال أو ولعا بجاه، و هو على ما هو سنين من عمره فإذا هو ينادي للفلاح و السعادة و يندب إلى حقائق و معارف تبهر العقول و يدعو إلى شريعة تحير الألباب و يتلو كتابا.

فهم قد عرفوا رسولهم (صلی الله عليه و أله وسلم) بنعوته الخاصة المعجزة لغيره، و لو لم يكونوا يعرفونه لكان لهم عذرا في إعراضهم عن دينه و استنكافهم عن الإيمان به لأن معنى عدم معرفته كذلك وجدانه على غير بعض هذه النعوت أو عدم إحرازه فيه، و من المعلوم أن إلقاء الزمام إلى من هذا شأنه مما لا يجوزه العقل.

قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} و هذا عذر آخر لهم تشبثوا به إذ قالوا: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} الحجر: ٦ ذكره و رده بلازم قوله: {بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ}.

فمدلول قوله: {بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} إضراب عن جملة

تفسير الميزان ج۱۵

46محذوفة و التقدير إنهم كاذبون في قولهم. {بِهِ جِنَّةٌ} و اعتذارهم عن عدم إيمانهم به بذلك بل إنما كرهوا الإيمان به لأنه جاء بالحق و أكثرهم للحق كارهون.

و لازمه رد قولهم بحجة يلوح إليها هذا الإضراب، و هي أن قولهم: {بِهِ جِنَّةٌ} لو كان حقا كان كلامه مختل النظم غير مستقيم المعنى مدخولا فيه كما هو مدخول في عقله، غير رام إلى مرمى صحيح، لكن كلامه ليس كذلك فلا يدعو إلا إلى حق، و لا يأتي إلا بحق، و أين ذلك من كلام مجنون لا يدري ما يريد و لا يشعر بما يقول.

و إنما نسب الكراهة إلى أكثرهم لأن فيهم مستضعفين لا يعبأ بهم أرادوا أو كرهوا.

قوله تعالى: {وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} لما ذكر أن أكثرهم للحق كارهون و إنما يكرهون الحق لمخالفته هواهم فهم يريدون من الحق أي الدعوة الحقة أن يتبع أهواءهم و هذا مما لا يكون البتة.

إذ لو اتبع الحق أهواءهم فتركوا و ما يهوونه من الاعتقاد و العمل فعبدوا الأصنام و اتخذوا الأرباب و نفوا الرسالة و المعاد و اقترفوا ما أرادوه من الفحشاء و المنكر و الفساد جاز أن يتبعهم الحق في غير ذلك من الخليقة و النظام الذي يجري فيها بالحق إذ ليس بين الحق و الحق فرق فأعطي كل منهم ما يشتهيه من جريان النظام و فيه فساد السماوات و الأرض و من فيهن و اختلال النظام و انتقاض القوانين الكلية الجارية في الكون فمن البين أن الهوى لا يقف على حد و لا يستقر على قرار.

و بتقرير آخر أدق و أوفق لما يعطيه القرآن من حقيقة الدين القيم أن الإنسان حقيقة كونية مرتبطة في وجودها بالكون العام و له في نوعيته غاية هي سعادته و قد خط له طريق إلى سعادته و كماله ينالها بطي الطريق المنصوب إليها نظير غيره من الأنواع الموجودة، و قد جهزه الكون العام و خلقته الخاصة به من القوى و الآلات بما يناسب سعادته و الطريق المنصوب إليها و هي الاعتقاد و العمل اللذان ينتهيان به إلى سعادته.

فالطريق التي تنتهي بالإنسان إلى سعادته أعني الاعتقادات و الأعمال الخاصة المتوسطة بينه و بين سعادته و هي التي تسمى الدين و سنة الحياة متعينة حسب

تفسير الميزان ج۱۵

47اقتضاء النظام العام الكوني و النظام الخاص الإنساني الذي نسميه الفطرة و تابعة لذلك.

و هذا هو الذي يشير تعالى إليه بقوله: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} سورة الروم: ٣٠.

فسنة الحياة التي تنتهي بسالكها إلى السعادة الإنسانية طريقة متعينة يقتضيها النظام بالحق و تكشف عنها تجهيزات وجوده بالحق، و هذا الحق هو القوانين الثابتة غير المتغيرة التي تحكم في النظام الكوني الذي أحد أجزائه النظام الإنساني و تدبره و تسوقه إلى غاياته و هو الذي قضى به الله سبحانه فكان حتما مقضيا.

فلو اتبع الحق أهواءهم فاقتضى لهم من الشرع ما تجازف به أهواؤهم لم يكن ذلك إلا بتغير أجزاء الكون عما هي عليه و تبدل العلل و الأسباب غيرها و تغير الروابط المنتظمة إلى روابط جزافية مختلة متدافعة توافق مقتضياتها مجازفات أهوائهم، و في ذلك فساد السماوات و الأرض و من فيهن في أنفسها و التدبير الجاري فيها لأن كينونتها و تدبيرها مختلطان غير متمايزين، و الخلق و الأمر متصلان غير منفصلين.

و هذا هو الذي يشير إليه قوله: {وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ}.