المؤلّف العلامة الطباطبائي

القسم القرآن والحديث والدعاء

المجموعة الميزان في تفسير القرآن

التوضيح

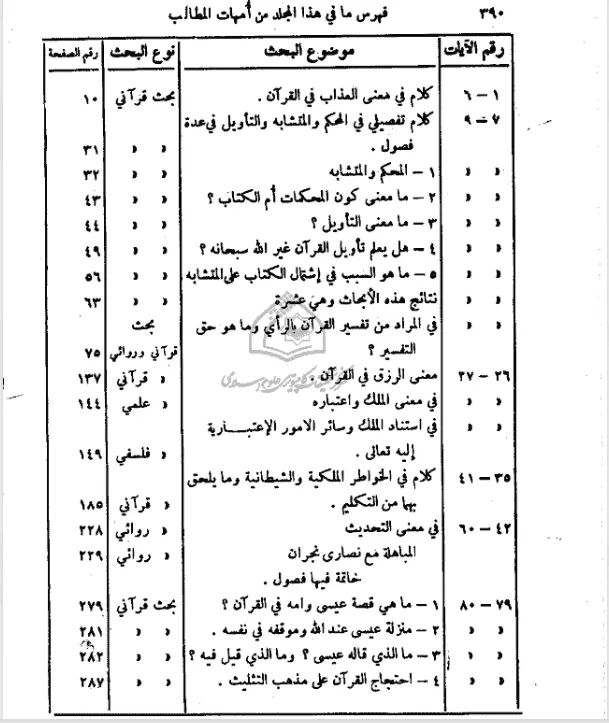

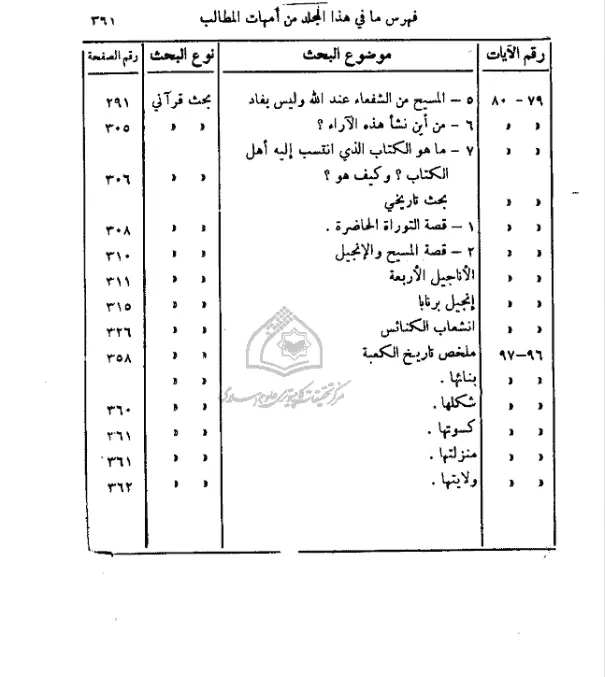

تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير سورة آل عمران من البداية وحتى الآية 120

- سورة آل عمران مدنية و هي مائتا آية (٢٠٠)

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ١ الی ٦ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٧ الی ٩ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ١٠الی ١٨ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ١٩ الی ٢٥]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٢٦ الی ٢۷]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٢٨ الی ٣٢ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٣٣ الی ٣٤ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٣٥ الی ٤١]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٤٢ الی ٦٠]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٦١ الی ٦٣ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٦٤ الی ٧٨]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٧٩ الی ٨٠]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٨١ الی ٨٥ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٨٦ الی ٩١ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٩٢ الی ٩٥]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٩٦ الی ٩٧ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ٩٨ الی ١٠١ ]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ١٠٢ الی ١١٠]

- [سورة آلعمران (٣): الآیات ١١١ الی ١٢٠]

تفسير الميزان ج۳

1تفسير الميزان ج۳

2الميزان في تفسير القرآن

الجزء الثالث

تأليف : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه

تفسير الميزان ج۳

3تفسير الميزان ج۳

4تفسير الميزان ج۳

5سورة آل عمران مدنية و هي مائتا آية (٢٠٠)

[سورة آلعمران (٣): الآیات ١ الی ٦ ]

{بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ}{الم ١ اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ ٢ نزّل عليْك الْكِتاب بِالْحقِّ مُصدِّقاً لِما بيْن يديْهِ و أنْزل التّوْراة و الْإِنْجِيل ٣ مِنْ قبْلُ هُدىً لِلنّاسِ و أنْزل الْفُرْقان إِنّ الّذِين كفرُوا بِآياتِ اللّهِ لهُمْ عذابٌ شدِيدٌ و اللّهُ عزِيزٌ ذُو اِنْتِقامٍ ٤ إِنّ اللّه لا يخْفى عليْهِ شيْءٌ فِي الْأرْضِ و لا فِي السّماءِ ٥ هُو الّذِي يُصوِّرُكُمْ فِي الْأرْحامِ كيْف يشاءُ لا إِله إِلاّ هُو الْعزِيزُ الْحكِيمُ ٦}

بيان

غرض السورة دعوة المؤمنين إلى توحيد الكلمة في الدين، و الصبر و الثبات في حماية حماه بتنبيههم بما هم عليه من دقة الموقف لمواجهتهم أعداء كاليهود و النصارى و المشركين و قد جمعوا جمعهم و عزموا عزمهم على إطفاء نور الله تعالى بأيديهم و بأفواههم.

و يشبه أن تكون هذه السورة نازلة دفعة واحدة فإن آياتها و هي مائتا آية ظاهرة الاتساق و الانتظام من أولها إلى آخرها، متناسبة آياتها، مرتبطة أغراضها.

و لذلك كان مما يترجح في النظر أن تكون السورة إنما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)و قد استقر له الأمر بعض الاستقرار و لما يتم استقراره، فإن فيها ذكر غزوة أحد، و فيها ذكر المباهلة مع نصارى نجران و ذكرا من أمر اليهود، و حثا على

تفسير الميزان ج۳

6المشركين، و دعوة إلى الصبر و المصابرة و المرابطة، و جميع ذلك يؤيد أن السورة نزلت أيام كان المسلمون مبتلين بالدفاع عن حمى الدين بعامة قواهم و جميع أركانهم، فمن جانب كانوا يقاومون الفشل و الفتور اللذين يدبان في داخل جماعتهم بفتنة اليهود و النصارى، و يحاجونهم و يجاوبونهم، و من جانب كانوا يقاتلون المشركين، و يعيشون في حال الحرب و انسلاب الأمن، فقد كان الإسلام في هذه الأيام قد انتشر صيته فثارت الدنيا عليه من اليهود و النصارى و مشركي العرب، و وراء ذلك الروم و العجم و غيرهم.

و الله سبحانه يذكر المؤمنين في هذه السورة من حقائق دينه الذي هداهم به ما يطيب به نفوسهم، و يزول به رين الشبهات و الوساوس الشيطانية و تسويلات أهل الكتاب عن قلوبهم، و يبين لهم: أن الله سبحانه لم يغفل عن تدبير ملكه، و لم يعجزه خلقه، و إنما اختار دينه و هدى جمعا من عباده إليه على طريقة العادة الجارية، و السنة الدائمة، و هي سنة العلل و الأسباب، فالمؤمن و الكافر جاريان على سنة الأسباب، فيوم للكافر و يوم للمؤمن، فالدار دار الامتحان، و اليوم يوم العمل، و الجزاء غدا.

قوله تعالى: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ}، قد مر الكلام فيه في تفسير آية الكرسي، و تحصل من هناك أن المراد به بيان قيامه تعالى أتم القيام على أمر الإيجاد و التدبير، فنظام الموجودات بأعيانها و آثارها تحت قيمومة الله لا مجرد قيمومة التأثير كالقيمومة في الأسباب الطبيعية الفاقدة للشعور بل قيمومة حياة تستلزم العلم و القدرة، فالعلم الإلهي نافذ فيها لا يخفى عليه شيء منها و القدرة مهيمنة عليها لا يقع منها إلا ما شاء وقوعه و أذن فيه، و لذلك عقبه بقوله بعد آيتين: {اِنّ اللّه لا يخْفى عليْهِ شيْءٌ فِي الْأرْضِ و لا فِي السّماءِ هُو الّذِي يُصوِّرُكُمْ فِي الْأرْحامِ كيْف يشاءُ}.

و لما كانت هذه الآيات الست في أول السورة على طريق براعة الاستهلال مشتملة على إجمال ما تحتويه السورة من التفصيل و قد مر ذكر غرض السورة كانت هذه الآية بمنزلة تصدير الكلام بالبيان الكلي الذي يستنتج به الغرض، كما أن الآيتين الأخيرتين أعني قوله: {إِنّ اللّه لا يخْفى عليْهِ}إلخ بمنزلة التعليل بعد البيان، و على هذا فالكلام التي يتم به أمر براعة الاستهلال هما الآيتان المتوسطتان أعني قوله: {نزّل عليْك الْكِتاب}، إلى قوله {عزِيزٌ ذُو اِنْتِقامٍ}،و على هذا فيعود المعنى إلى أنه يجب على المؤمنين أن يتذكروا أن الله الذي آمنوا به واحد في ألوهيته قائم على الخلق و التدبير قيام حياة، لا

تفسير الميزان ج۳

7يغلب في ملكه و لا يكون إلا ما شاء و أذن فيه فإنهم إذا تذكروا ذلك علموا أنه هو المنزل للكتاب الهادي إلى الحق، و الفرقان المميز بين الحق و الباطل، و أنه إنما جرى في ذلك على ما أجري عليه عالم الأسباب، و ظرف الاختيار، فمن آمن فله أجره، و من كفر فإن الله سيجزيه لأنه عزيز ذو انتقام، و ذلك أنه الله الذي لا إله غيره حتى يحكم في هذه الجهات، و لا يخفى عليه أمرهم، و لا يخرج عن إرادته و مشيئته فعالهم و كفرهم.

قوله تعالى: {نزّل عليْك الْكِتاب بِالْحقِّ مُصدِّقاً لِما بيْن يديْهِ}، قد مر أن التنزيل يدل على التدريج كما أن الإنزال يدل على الدفعة.

و ربما ينقض ذلك بقوله: {لوْ لا نُزِّل عليْهِ الْقُرْآنُ جُمْلةً واحِدةً} الفرقان - ٣٢، و بقوله تعالى: {أنْ يُنزِّل عليْنا مائِدةً} المائدة - ١١٢، و قوله تعالى: {لوْ لا نُزِّل عليْهِ آيةٌ} الأنعام - ٣٧، و قوله تعالى: {قُلْ إِنّ اللّه قادِرٌ على أنْ يُنزِّل آيةً} الأنعام - ٣٧، و لذلك ذكر بعض المفسرين: أن الأولى أن يقال: إن معنى {نزّل عليْك الْكِتاب}، أنزله إنزالا بعد إنزال دفعا للنقض.

و الجواب: أن المراد بالتدريج في النزول ليس هو تخلل زمان معتد به بين نزول كل جزء من أجزاء الشيء و بين جزئه الآخر بل الأشياء المركبة التي توجد بوجود أجزائها لوجودها نسبة إلى مجموع الأجزاء و بذلك يصير الشيء أمرا واحدا غير منقسم، و التعبير عنه من هذه الجهة بالنزول كقوله تعالى: {أنْزل مِن السّماءِ ماءً} الرعد - ١٧ و هو الغيث. و نسبته من حيث وجوده بوجود أجزائه واحدا بعد واحد سواء تخلل بينهما زمان معتد به أو لم يتخلل و هو التدريج، و التعبير عنه بالتنزيل كقوله تعالى: {و هُو الّذِي يُنزِّلُ الْغيْث} الشورى - ٢٨.

و من هنا يظهر: أن الآيات المذكورة للنقض غير ناقضة - فإن المراد بقوله {لوْ لا نُزِّل عليْهِ الْقُرْآنُ جُمْلةً واحِدةً} (الآية) أن ينزل عليه القرآن آية بعد آية في زمان متصل واحد من غير تخلل زمان معتد به كما كان عليه الأمر في نزول القرآن في الشئون و الحوادث و الأوقات المختلفة، و بذلك يظهر الجواب عن بقية الآيات المذكورة.

و أما ما ذكره البعض المزبور فهو على أنه استحسان غير جائز في اللغة البتة،

تفسير الميزان ج۳

8لا يدفع شيئا من النقض بالآيات المذكورة، بل هي بحالها و هو ظاهر.

و قد جرى كلامه تعالى أن يعبر عن إفاضة الكتاب على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالتنزيل و النزول، و النزول يستلزم مقاما أو مكانا عاليا رفيعا يخرج منه الشيء نوعا من الخروج و يقصد مقاما أو مكانا آخر أسفل فيستقر فيه، و قد وصف نفسه تعالت ذاته بالعلو و رفعة الدرجات و قد وصف كتابه أنه من عنده، قال تعالى: {إِنّهُ علِيٌّ حكِيمٌ} الشورى - ٥١، و قال تعالى: {و لمّا جاءهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصدِّقٌ لِما معهُمْ} البقرة - ٨٩، فصح بذلك استعمال لفظ النزول في مورد استقرار الوحي في قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قد ذكروا أن الحق هو الخبر من حيث إن بحذائه خارجا ثابتا كما أن الصدق هو الخبر من حيث إنه مطابق للخارج، و على هذا فإطلاق الحق على الأعيان الخارجية و الأمور الواقعية كما يطلق على الله سبحانه: أنه حق، و على الحقائق الخارجية أنها حقة إنما هو من جهة أن كلا منها حق من جهة الخبر عنها، و كيف كان فالمراد بالحق في الآية: الأمر الثابت الذي لا يقبل البطلان.

و الظاهر أن الباء في قوله: {بِالْحقِّ}، للمصاحبة و المعنى: نزل عليك الكتاب تنزيلا يصاحب الحق و لا يفارقه، فيوجب مصاحبة الحق أن لا يطرأ عليه و لا يخالطه باطل فهو في أمن من جهة ظهور الباطل عليه، ففي قوله: {نزّل عليْك الْكِتاب بِالْحقِّ}، استعارة بالكناية، و قد قيل في معنى الباء وجوه أخر لا يخلو عن سقم.

و التصديق من الصدق يقال صدقت مقالا كذا أي قررته على الصدق و اعترفت بكونه صدقا و صدقت فلانا أي اعترفت بصدقه فيما يخبر به.

و المراد مما بين يديه التوراة و الإنجيل كما قال تعالى: {إِنّا أنْزلْنا التّوْراة فِيها هُدىً}، إلى أن قال: {و آتيْناهُ الْإِنْجِيل فِيهِ هُدىً}، إلى أن قال: {و أنْزلْنا إِليْك الْكِتاب بِالْحقِّ مُصدِّقاً لِما بيْن يديْهِ مِن الْكِتابِ} (الآية) المائدة - ٤٨، و الكلام لا يخلو عن دلالة على أن ما بأيدي اليهود و النصارى من التوراة و الإنجيل لا يخلو عن بعض ما أنزله الله على موسى و عيسى (عليه السلام)، و إن كانا لا يخلوان عن السقط و التحريف، فإن الدائر بينهم في عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هو التوراة الموجودة اليوم و الأناجيل الأربعة المشهورة، فالقرآن يصدق التوراة و الإنجيل الموجودين، لكن في الجملة لا بالجملة لمكان الآيات

تفسير الميزان ج۳

9الناطقة بالتحريف و السقط فيهما قال تعالى: {و لقدْ أخذ اللّهُ مِيثاق بنِي إِسْرائِيل} إلى أن قال: {و جعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِيةً يُحرِّفُون الْكلِم عنْ مواضِعِهِ و نسُوا حظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ} إلى أن قال: {و مِن الّذِين قالُوا إِنّا نصارى أخذْنا مِيثاقهُمْ فنسُوا حظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ} (الآية) المائدة - ١٤.

قوله تعالى: {و أنْزل التّوْراة و الْإِنْجِيل مِنْ قبْلُ هُدىً لِلنّاسِ}، التوراة كلمة عبرانية بمعنى الشريعة، و الإنجيل لفظ يوناني، و قيل فارسي الأصل معناه البشارة، و سيجيء استيفاء البحث عن الكتابين في قوله تعالى: {إِنّا أنْزلْنا التّوْراة فِيها هُدىً و نُورٌ} الآياتالمائدة - ٤٤.

و مما أصر عليه القرآن تسمية كتاب عيسى (عليه السلام) بالإنجيل بصيغة الإفراد و القول بأنه نازل من عند الله سبحانه مع أن الأناجيل كثيرة، و المعروفة منها أعني الأناجيل الأربعة كانت موجودة قبل نزول القرآن و في عهده، و هي التي ينسب تأليفها إلى لوقا و مرقس و متى و يوحنا، و لا يخلو ما ذكرناه من إفراد الاسم و التوصيف بالنزول عن دلالة على التحريف و الإسقاط، و كيف كان لا يخلو ذكر التوراة و الإنجيل في هذه الآية و في أول السورة من التعريض لليهود و النصارى على ما سيذكره من أمرهم و قصص تولد عيسى و نبوته و رفعه.

قوله تعالى: {و أنْزل الْفُرْقان}، الفرقان ما يفرق به بين الحق و الباطل على ما في الصحاح، و اللفظ بمادته يدل على الأعم من ذلك، و هو كل ما يفرق به بين شيء و شيء. قال تعالى: {يوْم الْفُرْقانِ يوْم اِلْتقى الْجمْعانِ} الأنفال - ٤١، و قال تعالى: {يجْعلْ لكُمْ فُرْقاناً} الأنفال - ٢٩. و إذا كان الفرق المطلوب عند الله فيما يرجع إلى معنى الهداية هو الفرق بين الحق و الباطل في العقائد و المعارف و بين وظيفة العبد و ما ليس بوظيفة له بالنسبة إلى الأعمال الصادرة عنه في الحياة الدنيا انطبق معناه على مطلق المعارف الأصلية و الفرعية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه بالوحي، أعم من الكتاب و غيره. قال تعالى: {و لقدْ آتيْنا مُوسى و هارُون الْفُرْقان} الأنبياء - ٤٨، و قال تعالى: {و إِذْ آتيْنا مُوسى الْكِتاب و الْفُرْقان} البقرة - ٥٣، و قال تعالى: {تبارك الّذِي نزّل الْفُرْقان على عبْدِهِ لِيكُون لِلْعالمِين نذِيراً} الفرقان - ١.

و قد عبر تعالى عن هذا المعنى بالميزان في قوله: {لقدْ أرْسلْنا رُسُلنا بِالْبيِّناتِ

تفسير الميزان ج۳

10و أنْزلْنا معهُمُ الْكِتاب و الْمِيزان لِيقُوم النّاسُ بِالْقِسْطِ} الحديد - ٢٥. و هو في وزان قوله: {كان النّاسُ أُمّةً واحِدةً فبعث اللّهُ النّبِيِّين مُبشِّرِين و مُنْذِرِين و أنْزل معهُمُ الْكِتاب بِالْحقِّ لِيحْكُم بيْن النّاسِ فِيما اِخْتلفُوا فِيهِ} البقرة - ٢١٣. فالميزان كالفرقان هو الدين الذي يحكم بين الناس بالعدل مع ما ينضم إليه من المعارف و وظائف العبودية، و الله أعلم.

و قيل: المراد بالفرقان القرآن. و قيل: الدلالة الفاصلة بين الحق و الباطل. و قيل: الحجة القاطعة لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على من حاجه في أمر عيسى. و قيل النصر. و قيل: العقل. و الوجه ما قدمناه.

قوله تعالى: {إِنّ الّذِين كفرُوا بِآياتِ اللّهِ}، إلى قوله {ذُو اِنْتِقامٍ}، الانتقام على ما قيل مجازاة المسيء على إساءته، و ليس من لازم المعنى أن يكون للتشفي، فإن ذلك من لوازم الانتقامات التي بيننا حيث إن إساءة المسيء يوجب منقصة و ضررا في جانبنا فنتدارك ذلك بالمجازاة الشديدة التي توجب تشفي قلوبنا، و أما هو تعالى فأعز ساحة من أن ينتفع أو يتضرر بشيء من أعمال عباده لكنه وعد - و له الوعد الحق - أن سيقضي بين عباده بالحق إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا. قال تعالى: {و اللّهُ يقْضِي بِالْحقِّ} المؤمن - ٢٠، و قال تعالى: {لِيجْزِي الّذِين أساؤُا بِما عمِلُوا و يجْزِي الّذِين أحْسنُوا بِالْحُسْنى} النجم - ٣١ كيف و هو عزيز على الإطلاق منيع الجانب من أن ينتهك محارمه. و قد قيل إن الأصل في معنى العزة الامتناع.

و قوله تعالى: {إِنّ الّذِين كفرُوا بِآياتِ اللّهِ لهُمْ عذابٌ شدِيدٌ}، من حيث إطلاق العذاب و عدم تقييده بالآخرة أو يوم القيامة ربما تضمن الوعيد بالعذاب في الدنيا كما في الآخرة. و هذا من الحقائق القرآنية التي ربما قصر الباحثون في استيفاء البحث عنه و ليس ذلك إلا لكوننا لا نعد شيئا عذابا إلا إذا اشتمل على شيء من الآلام الجسمانية، أو نقص أو فساد في النعم المادية كذهاب الأموال و موت الأعزة و نقاهة الأبدان، مع أن الذي يعطيه القرآن بتعليمه أمر وراء ذلك.

كلام في معنى العذاب في القرآن

القرآن يعد معيشة الناسي لربه ضنكا و إن اتسعت في أعيننا كل الاتساع.

تفسير الميزان ج۳

11قال تعالى: {و منْ أعْرض عنْ ذِكْرِي فإِنّ لهُ معِيشةً ضنْكاً} طه - ١٢٤، و يعد الأموال و الأولاد عذابا و إن كنا نعدها نعمة هنيئة قال تعالى: {و لا تُعْجِبْك أمْوالُهُمْ و أوْلادُهُمْ إِنّما يُرِيدُ اللّهُ أنْ يُعذِّبهُمْ بِها فِي الدُّنْيا و تزْهق أنْفُسُهُمْ و هُمْ كافِرُون} التوبة - ٨٥.

و حقيقة الأمر كما مر إجمال بيانه في تفسير قوله تعالى: {و قُلْنا يا آدمُ اُسْكُنْ أنْت و زوْجُك الْجنّة} البقرة - ٣٥، أن سرور الإنسان و غمه و فرحه و حزنه و رغبته و رهبته و تعذبه و تنعمه كل ذلك يدور مدار ما يراه سعادة أو شقاوة، هذا أولا. و أن النعمة و العذاب و ما يقاربهما من الأمور تختلف باختلاف ما تنسب إليه فللروح سعادة و شقاوة و للجسم سعادة و شقاوة و كذا للحيوان منهما شيء و للإنسان منهما شيء و هكذا، و هذا ثانيا. و الإنسان المادي الدنيوي الذي لم يتخلق بأخلاق الله تعالى، و لم يتأدب بأدبه يرى السعادة المادية هي السعادة و لا يعبأ بسعادة الروح و هي السعادة المعنوية. فيتولع في اقتناء المال و البنين و الجاه و بسط السلطة و القدرة. و هو و إن كان يريد من قبل نفس هذا الذي ناله لكنه ما كان يريد إلا الخالص من التنعم و اللذة على ما صورته له خياله و إذا ناله رأى الواحد من اللذة محفوفا بالألوف من الألم. فما دام لم ينل ما يريده كان أمنية و حسرة و إذا ناله وجده غير ما كان يريده لما يرى فيه من النواقص و يجد معه من الآلام و خذلان الأسباب التي ركن إليها و لم يتعلق قلبه بأمر فوقها فيه طمأنينة القلب و السلوة عن كل فائتة فكان أيضا حسرة فلا يزال فيما وجده متألما به معرضا عنه طالبا لما هو خير منه لعله يشفي غليل صدره و فيما لم يجده متقلبا بين الآلام و الحسرات. فهذا حاله فيما وجده، و ذاك حاله فيما فقده.

و أما القرآن فإنه يرى أن الإنسان أمر مؤلف من روح خالد و بدن مادي متحول متغير، و هو على هذا الحال حتى يرجع إلى ربه فيتم له الخلود من غير زوال، فما كان فيه سعادة الروح محضا كالعلم و نحو ذلك فهو من سعادته، و ما كان فيه سعادة جسمه و روحه معا كالمال و البنين إذا لم تكن شاغلة عن ذكر الله، و موجبة للإخلاد إلى الأرض فهو أيضا من سعادته و نعمت السعادة. و كذا ما كان فيه شقاء الجسم و نقص لما يتعلق بالبدن و سعادة الروح الخالد كالقتل في سبيل الله و ذهاب المال و اليسار لله تعالى فهو أيضا من سعادته بمنزلة التحمل لمر الدواء ساعة لحيازة الصحة دهرا.

و أما ما فيه سعادة الجسم و شقاء الروح فهو شقاء للإنسان و عذاب له و القرآن

تفسير الميزان ج۳

12يسمى سعادة الجسم فقط متاعا قليلا لا ينبغي أن يعبأ به قال تعالى: {لا يغُرّنّك تقلُّبُ الّذِين كفرُوا فِي الْبِلادِ متاعٌ قلِيلٌ ثُمّ مأْواهُمْ جهنّمُ و بِئْس الْمِهادُ} آل عمران - ١٩٦ ١٩٧.

و كذا ما فيه شقاء الجسم و الروح معا يعده القرآن عذابا كما يعدونه عذابا لكن وجه النظر مختلف، فإنه عذاب عنده لما فيه من شقاء الروح و عذاب عندهم لما فيه من شقاء الجسم، و ذلك كأنواع العذاب النازلة على الأمم السالفة، قال تعالى: {أ لمْ تر كيْف فعل ربُّك بِعادٍ إِرم ذاتِ الْعِمادِ الّتِي لمْ يُخْلقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ و ثمُود الّذِين جابُوا الصّخْر بِالْوادِ و فِرْعوْن ذِي الْأوْتادِ الّذِين طغوْا فِي الْبِلادِ فأكْثرُوا فِيها الْفساد فصبّ عليْهِمْ ربُّك سوْط عذابٍ إِنّ ربّك لبِالْمِرْصادِ} الفجر - ٦ ١٤.

و السعادة و الشقاوة لذوي الشعور يتقومان بالشعور و الإدراك فإنا لا نعد الأمر اللذيذ الذي نلناه و لم نحس به سعادة لأنفسنا كما لا نعد الأمر المؤلم غير المشعور به شقاء، و من هنا يظهر أن هذا التعليم القرآني الذي يسلك في السعادة و الشقاوة غير مسلك المادة، و الإنسان المولع بالمادة لا بد من أن يستتبع نوع تربية يرى بها الإنسان السعادة الحقيقية التي يشخصها القرآن سعادة و الشقاوة الحقيقية شقاوة، و هو كذلك، فإنه يلقن على أهله: أن لا يتعلق قلوبهم بغير الله، و يروا أن ربهم هو المالك الذي يملك كل شيء فلا يستقل شيء إلا به، و لا يقصد شيء إلا له.

و هذا الإنسان لا يرى لنفسه في الدنيا إلا السعادة بين ما كان فيه سعادة روحه و جسمه، و ما كان فيه سعادة روحه محضا، و أما ما دون ذلك فإنه يراه عذابا و نكالا، و أما الإنسان المتعلق بهوى النفس و مادة الدنيا فإنه و إن كان ربما يرى ما اقتناه من زينة الدنيا سعادة لنفسه و خيرا و لذة فإنه سوف يطلع على خبطه في مشيه، و انقلبت سعادته المظنونة بعينها شقاوة عليه قال تعالى: {فذرْهُمْ يخُوضُوا و يلْعبُوا حتّى يُلاقُوا يوْمهُمُ الّذِي يُوعدُون} المعارج - ٤٢، و قال تعالى: {لقدْ كُنْت فِي غفْلةٍ مِنْ هذا فكشفْنا عنْك غِطاءك فبصرُك الْيوْم حدِيدٌ} ق - ٢٢، و قال تعالى: {فأعْرِضْ عنْ منْ تولّى عنْ ذِكْرِنا و لمْ يُرِدْ إِلاّ الْحياة الدُّنْيا ذلِك مبْلغُهُمْ مِن الْعِلْمِ} النجم - ٣٠، على أنهم لا يصفو لهم عيش إلا و هو منغص بما يربو عليه من الغم و الهم.

و من هنا يظهر: أن الإدراك و الفكر الموجود في أهل الله و خاصة القرآن

تفسير الميزان ج۳

13غيرهما في غيرهم مع كونهم جميعا من نوع واحد هو الإنسان، و بين الفريقين وسائط من أهل الإيمان ممن لم يستكمل التعليم و التربية الإلهيين.

فهذا ما يتحصل من كلامه تعالى في معنى العذاب و كلامه تعالى مع ذلك لا يستنكف عن تسمية الشقاء الجسماني عذابا لكن نهايته أنه عذاب في مرحلة الجسم دون الروح، قال تعالى حكاية عن أيوب (ع): {أنِّي مسّنِي الشّيْطانُ بِنُصْبٍ و عذابٍ} ص - ٤١، و قال تعالى: {و إِذْ أنْجيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعوْن يسُومُونكُمْ سُوء الْعذابِ يُقتِّلُون أبْناءكُمْ و يسْتحْيُون نِساءكُمْ و فِي ذلِكُمْ بلاءٌ مِنْ ربِّكُمْ عظِيمٌ} الأعراف - ١٤١، فسمى ما يصنعون بهم بلاء و امتحانا من الله و عذابا في نفسه لا منه سبحانه.

[بيان]

قوله تعالى: {إِنّ اللّه لا يخْفى عليْهِ شيْءٌ فِي الْأرْضِ و لا فِي السّماءِ} إلخ، قد علل تعالى عذاب الذين كفروا بآياته بأنه عزيز ذو انتقام لكن لما كان هذا التعليل لا يخلو عن حاجة إلى ضميمة تنضم إليه ليتم المطلوب فإن العزيز ذا الانتقام يمكن أن يخفى عليه كفر بعض من كفر بنعمته فلا يبادر بالعذاب و الانتقام، فعقب لذلك الكلام بقوله: {إِنّ اللّه لا يخْفى عليْهِ}، فبين أنه عزيز لا يخفى عليه شيء ظاهر على الحواس و لا غائب عنها، و من الممكن أن يكون المراد مما في الأرض و ما في السماء الأعمال الظاهرة القائمة بالجوارح و الخفية الكامنة في القلوب على حد ما نبهنا عليه في قوله تعالى: {لِلّهِ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ و إِنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ} (الآية) البقرة - ٢٨٤.

قوله تعالى: {هُو الّذِي يُصوِّرُكُمْ فِي الْأرْحامِ كيْف يشاءُ}، التصوير إلقاء الصورة على الشيء و الصورة تعم ما له ظل كالتمثال و ما لا ظل له. و الأرحام جمع رحم و هو مستقر الجنين من الإناث.

و هذه الآية في معنى الترقي بالنسبة إلى ما سبقها من الآيتين، فإن محصل الآيتين: أن الله تعالى يعذب الذين كفروا بآياته لأنه العزيز المنتقم العالم بالسر و العلانية فلا يغلب في أمره بل هو الغالب و محصل هذه الآية أن الأمر أعظم من ذلك، و من يكفر بآياته و يخالف عن أمره أذل و أوضع من أن يكفر باستقلال من نفسه و اعتماد على قدرته من غير أن يأذن الله في ذلك فيغلب هو على أمره تعالى، و يبطل النظام الأحسن الذي نظم الله سبحانه عليه الخلقة فتظهر إرادته على إرادة ربه بل الله سبحانه هو أذن

تفسير الميزان ج۳

14له في ذلك، بمعنى أنه نظم الأمور نوع نظم يؤدي إلى وجود الاختيار في الإنسان، و هو الوصف الذي يمكنه به ركوب صراط الإيمان و الطاعة أو التزام طريق الكفر و المعصية، ليتم بذلك أمر الفتنة و الامتحان، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر، و ما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

فما من كفر و لا إيمان و لا غيرهما إلا عن تقدير، و هو نظم الأشياء على نحو يتيسر لكل شيء ما يتوجه إليه من مقاصده التي سوف يستوفيها بعمله بتصويره بصورته الخاصة التي تمهد له السلوك إلى ما يسلك إليه. فالله سبحانه هو الغالب على أمره القاهر في إرادته المهيمن على خلقه، يظن الإنسان أنه يفعل ما يشاء و يتصرف فيما يريد، و يقطع بذلك النظم المتصل الذي نظمه الله في الكون فيسبق التقدير، و هذا بعينه من القدر.

و هذا هو المراد بقوله: {يُصوِّرُكُمْ فِي الْأرْحامِ كيْف يشاءُ}، أي ينظم أجزاء وجودكم في بدء الأمر على نحو يؤدي إلى ما يشاؤه في ختمه مشية إذن لا مشية حتم.

و إنما خص الكلام بالتقدير الجاري في الإنسان و لم يذكر التقدير العام الجاري في العالم كله لينطبق على المورد، و لما مر أن في الآيات تعريضا للنصارى في قولهم في المسيح (عليه السلام)و الآيات منتهية إلى ما هو الحق من أمره، فإن النصارى لا ينكرون كينونته (عليه السلام)في الرحم و أنه لم يكون نفسه.

و التعميم بعد التخصيص في الخطاب أعني قوله: {يُصوِّرُكُمْ} بعد قوله: {نزّل عليْك}، للدلالة على أن إيمان المؤمنين أيضا ككفر الكافرين غير خارج عن حكم القدر، فتطيب نفوسهم بالرحمة و الموهبة الإلهية في حق أنفسهم، و يتسلوا بما سمعوه من أمر القدر و من أمر الانتقام فيما يعظم عليهم من كفر الكافرين.

قوله تعالى: {لا إِله إِلاّ هُو الْعزِيزُ الْحكِيمُ}، فيه عود إلى ما بدئ به الكلام في الآيات من التوحيد، و هو بمنزلة تلخيص الدليل للتأكيد.

فإن هذه الأمور المذكورة أعني هداية الخلق بعد إيجادهم، و إنزال الكتاب و الفرقان، و إتقان التدبير بتعذيب الكافرين أمور لا بد أن تستند إلى إله يدبرها و إذ لا إله إلا الله تعالى شأنه فهو الذي يهدي الناس و هو الذي ينزل الكتاب و الفرقان،

تفسير الميزان ج۳

15و هو يعذب الكافرين بآياته، و إنما يفعل ما يفعل من الهداية و الإنزال و الانتقام و التقدير بعزته و حكمته.

بحث روائي

في المجمع، عن الكلبي و محمد بن إسحاق و الربيع بن أنس: نزلت أوائل السورة إلى نيف و ثمانين آية في وفد نجران، و كانوا ستين راكبا، قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم، و في الأربعة عشر ثلاثة نفر يئول إليهم أمرهم: العاقب أمير القوم و صاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه، و اسمه عبد المسيح و السيد ثمالهم و صاحب رحلهم، و اسمه الأيهم، و أبو حارثة بن علقمة أسقفهم و حبرهم و إمامهم و صاحب مدارسهم، و كان قد شرف فيهم و درس كتبهم، و كانت ملوك الروم قد شرفوه و مولوه و بنوا له الكنائس لعلمه و اجتهاده، فقدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة و دخلوا مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات: جبب و أردية في جمال رجال بلحرث بن كعب، يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما رأينا وفدا مثلهم، و قد حانت صلاتهم، فأقبلوا يضربون بالناقوس، و قاموا فصلوا في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، فقالت الصحابة: يا رسول الله هذا في مسجدك؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): دعوهم، فصلوا إلى المشرق، فكلم السيد و العاقب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، فقال لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أسلما، قالا: قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا و عبادتكما الصليب و أكلكما الخنزير. قالا إن لم يكن ولدا لله فمن أبوه؟ و خاصموه جميعا في عيسى، فقال لهما النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أ لستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا و يشبه أباه؟ قالوا: بلى، قال: أ لستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت و أن عيسى يأتيه الفناء؟ قالوا: بلى، قال: أ لستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء و يحفظه و يرزقه؟ قالوا: بلى، قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: لا، قال: أ لستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء؟ قالوا: بلى، قال: فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم؟ قالوا: لا، قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، و ربنا لا يأكل و لا يشرب و لا يحدث قالوا: بلى، قال: أ لستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما

تفسير الميزان ج۳

16يغذى الصبي ثم كان يطعم و يشرب و يحدث؟ قالوا: بلى، قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع و ثمانين آية.

أقول: و روى هذا المعنى السيوطي في الدر المنثور، عن أبي إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير و عن ابن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي أمامة، أما القصة فسيجيء نقلها، و أما نزول أول السورة في ذلك فكأنه اجتهاد منهم و قد تقدم: أن ظاهر سياقها نزولها دفعة.

عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): الشقي من شقي في بطن أمه، و السعيد من سعد في بطن أمه.

و في الكافي، عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله إذا أراد أن يخلق النطفة التي هي مما أخذ عليه الميثاق من صلب آدم أو ما يبدو له فيه و يجعلها في الرحم حرك الرجل للجماع و أوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي و قضائي النافذ و قدري، فتفتح بابها، فتصل النطفة إلى الرحم، فتردد فيه أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير لحما تجري فيه عروق مشتبكة، ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله، يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة، فيصلان إلى الرحم و فيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال و أرحام النساء، فينفخان فيها روح الحياة و البقاء و يشقان له السمع و البصر و الجوارح و جميع ما في البطن بإذن الله تعالى، ثم يوحي الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي و قدري و نافذ أمري و اشترطا لي البداء فيما تكتبان. فيقولان: يا رب ما نكتب؟ فيوحي الله عز و جل إليهما: أن ارفعا رءوسكما إلى رأس أمه، فيرفعان رءوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمه، فينظران فيه، فيجدان في اللوح صورته و زينته و أجله و ميثاقه سعيدا أو شقيا و جميع شأنه، فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح و يشترطان البداء فيما يكتبان، ثم يختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه، ثم يقيمانه قائما في بطن أمه، قال: فربما عتا فانقلب، و لا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد، و إذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام أوحى الله إلى الرحم: أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي و ينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه، قال: فتفتح الرحم باب الولد فينقلب فتصير رجلاه فوق رأسه و رأسه في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة و على الولد الخروج، فبعث الله عز و جل إليه ملكا يقال له: زاجر فيزجره زجرة

تفسير الميزان ج۳

17فيفزع منها الولد فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها، فيسقط الولد إلى الأرض باكيا فزعا من الزجرة.

أقول: قوله: إذا أراد أن يخلق النطفة، أي يجعلها بشرا تاما سويا، و تقييدها بقوله: التي هي مما أخذ عليها الميثاق إشارة إلى ما سيجيء بيانه: أن الإنسان الذي في هذه النشأة الدنيوية و أحواله مسبوقة الوجود بنشأة أخرى سابقة عليه تجري هذه على صراط تلك، و هي المسماة في لسان الأخبار بعالم الذر و الميثاق، فما أخذ عليه الميثاق لا بد من أن يخلق في هذه النشأة الدنيوية، و ما يخلق في هذه النشأة هو مما أخذ عليه الميثاق من غير أن يقبل التغيير و التبديل فذلك من القضاء المحتوم. و لذلك ردد الكلام بينه و بين قوله: أو ما يبدو له فيه أي يبدو له البداء في تمام خلقه، فلا يتم، و يعود سقطا، فالقسم المقابل له لا بداء فيه كما ذكرنا. و قوله و يجعلها في الرحم عطف على قوله: يخلق النطفة.

قوله (عليه السلام) يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة، يمكن أن يكون قوله من فم المرأة من كلام الراوي كما يؤيده وضع الظاهر موضع المضمر. و على ظاهر الحال من كونه من كلام الإمام (عليه السلام) هو من الشواهد على كون دخولهما و اقتحامهما في بطن المرأة من غير سنخ دخول الجسم، في الجسم إذ لا طريق إلى الرحم من غير الفرج إلا العروق، و منها العرق الذي يدر منه دم الحيض فينصب في الرحم، و ليس هذا المنفذ بأسهل للدخول من جدران الرحم، فللدخول من الفم سبب غير سهولة الطريق و هو ظاهر.

قوله (عليه السلام): و فيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال و أرحام النساء، كأنها الروح النباتية التي هي المبدأ للتغذي و التنمي.

قوله (عليه السلام): فينفخان فيها روح الحيوة و البقاء، ظاهره رجوع الضمير إلى الروح القديمة، فروح الحيوة و البقاء منفوخة في الروح النباتية، و لو فرض رجوعه إلى المضغة مثلا كانت منفوخة في المضغة الحية بالروح النباتية فتصير المضغة النباتية منفوخة فيها، و على أي حال يفيد الكلام أن نفخ الروح الإنساني إنما هو نوع ترق للروح النباتية بالاشتداد (على ما يقتضيه القول بالحركة الجوهرية).

تفسير الميزان ج۳

18و بذلك يظهر معنى انتقال الروح القديمة في أصلاب الرجال و أرحام النساء، فالروح متحد الوجود مع البدن بوجه و هو النطفة و ما يمدها من دم الحيض و هي المتحدة مع بدني الأبوين و هما مع النطفة و هلم جرا، فما يجري على الإنسان متعين في الجملة في وجود آبائه و أمهاته، مشهود في صور أشخاصهم، و هو بوجه كالفهرس المأخوذ من الكتاب الموضوع قبله.

و به يظهر معنى قوله (عليه السلام): فيوحي الله عز و جل إليهما أي إلى الملكين أن ارفعا رءوسكما إلى رأس أمه، و ذلك أن الذي لأبيه من شرح قضائه و قدره قد انقطع عنه بانفصال النطفة، فما بقي متصلا به إلا أمه، و هو قوله (عليه السلام): فإذا اللوح يقرع جبهة أمه و الجبهة مجتمع حواس الإنسان و طليعة وجهه فينتظران فيه فيجدان في اللوح صورته و زينته و أجله و ميثاقه سعيدا أو شقيا و جميع شأنه، فيملي أحدهما على صاحبه فنسبتهما شبيهة نسبة الفاعل و القابل فيكتبان جميع ما في اللوح.

قوله (عليه السلام): و يشترطان البداء فيما يكتبان، و ذلك لعدم اشتمال صورته على تمام علل حوادثه المستقبلة، فإن الصورة و إن كانت مبدأ لجميع ما يجري على الإنسان من أحواله و الحوادث المختصة به لكن ليست بالمبدإ كله بل للأمور و الحوادث الخارجة عنه دخالة في ذلك، و لذلك كان الذي يتراءى منها من الحوادث غير حتمي الوقوع، فكانت مظنة للبداء.

و اعلم: أن نسبة تفاصيل الولادة إلى تحريك الله سبحانه الرجل، و وحيه إلى الرحم، و إرسال الملكين الخلاقين و الملك الزاجر إلى غير ذلك لا ينافي استناد هذه الحوادث و منها الولادة إلى أسبابها الطبيعية، فإن هذين القبيلين من الأسباب أعني الأسباب المعنوية و الأسباب المادية واقعان أحدهما في طول الآخر لا في عرضه حتى يبطل أحدهما الآخر، أو يتدافعا فيبطلا معا، أو يعود الأمر إلى تركب العلة التامة من مجموع السببين، بل كل منهما علة تامة لكن في مرتبته.

فمن أقامه الله سبحانه لهداية الناس إلى سعادتهم المعنوية و سلوكهم إلى مرضاته و هم الأنبياء (عليه السلام) و الطريق طريق الباطن فإنما وظيفته أن يكلم الناس بلسان يسلك بهم مسلك الباطن و يذكرهم مقام ربهم في جميع بياناته، و هو توسيط الملائكة و استناد الحوادث إلى أعمالهم، و نسبة السعادة إلى تأييدهم، و نسبة الشقاء

تفسير الميزان ج۳

19بخصوصياته إلى الشياطين و تسويلهم، و نسبة الجميع إلى الله سبحانه على ما يليق بساحة قدسه و حضرة ربوبيته، ليستنتج من ذلك صور الهداية و الضلال و الربح و الخسران، و بالجملة جميع شئون الحيوة الآخرة، و هم مع ذلك لم يهملوا أمر الأسباب الطبيعية و لم يضيعوا حقها، فإنها أحد ركني حيوة الإنسان و الأساس الذي تستند إليه الحيوة الدنيا، و لا بد للإنسان أن يعرف جملة أمرها كما لا بد له أن يعرف جملة الأمر في الأسباب المعنوية حتى يتم له معرفة نفسه فيعرف ربه.

[سورة آلعمران (٣): الآیات ٧ الی ٩ ]

{هُو الّذِي أنْزل عليْك الْكِتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أُمُّ الْكِتابِ و أُخرُ مُتشابِهاتٌ فأمّا الّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زيْغٌ فيتّبِعُون ما تشابه مِنْهُ اِبْتِغاء الْفِتْنةِ و اِبْتِغاء تأْوِيلِهِ و ما يعْلمُ تأْوِيلهُ إِلاّ اللّهُ و الرّاسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا و ما يذّكّرُ إِلاّ أُولُوا الْألْبابِ ٧ ربّنا لا تُزِغْ قُلُوبنا بعْد إِذْ هديْتنا و هبْ لنا مِنْ لدُنْك رحْمةً إِنّك أنْت الْوهّابُ ٨ ربّنا إِنّك جامِعُ النّاسِ لِيوْمٍ لا ريْب فِيهِ إِنّ اللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعاد ٩}

(بيان )

قوله تعالى: {هُو الّذِي أنْزل عليْك الْكِتاب}، عبر تعالى بالإنزال دون التنزيل لأن المقصود بيان بعض أوصاف مجموع الكتاب النازل و خواصه، و هو أنه مشتمل على آيات محكمة و أخر متشابهة ترجع إلى المحكمات و تبين بها، فالكتاب مأخوذ بهذا النظر أمرا واحدا من غير نظر إلى تعدد و تكثر فناسب استعمال الإنزال دون التنزيل.

قوله تعالى: {مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أُمُّ الْكِتابِ و أُخرُ مُتشابِهاتٌ}، مادة حكم

تفسير الميزان ج۳

20تفيد معنى كون الشيء بحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعضه أو يخل أمره عليه، و منه الإحكام و التحكيم، و الحكم بمعنى القضاء، و الحكمة بمعنى المعرفة التامة و العلم الجازم النافع، و الحكمة بفتح الحاء لزمام الفرس، ففي الجميع شيء من معنى المنع و الإتقان، و ربما قيل: إن المادة تدل على معنى المنع مع إصلاح.

و المراد هاهنا من إحكام المحكمات إتقان هذه الآيات من حيث عدم وجود التشابه فيها كالمتشابهات فإنه تعالى و إن وصف كتابه بإحكام الآيات في قوله: {كِتابٌ أُحْكِمتْ آياتُهُ ثُمّ فُصِّلتْ مِنْ لدُنْ حكِيمٍ خبِيرٍ} هود - ١، لكن اشتمال الآية على ذكر التفصيل بعد الإحكام دليل على أن المراد بالإحكام حال من حالات الكتاب كان عليها قبل النزول و هي كونه واحدا لم يطرأ عليه التجزي و التبعض بعد بتكثر الآيات، فهو إتقانه قبل وجود التبعض، فهذا الإحكام وصف لتمام الكتاب، بخلاف وصف الإحكام و الإتقان الذي لبعض آياته بالنسبة إلى بعض آخر من جهة امتناعها عن التشابه في المراد.

و بعبارة أخرى لما كان قوله: {مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أُمُّ الْكِتابِ و أُخرُ مُتشابِهاتٌ}، مشتملا على تقسيم آيات الكتاب إلى قسمي المحكم و المتشابه علمنا به أن المراد بالإحكام غير الإحكام الذي وصف به جميع الكتاب في قوله: {كِتابٌ أُحْكِمتْ آياتُهُ} الآية و كذا المراد بالتشابه فيه غير التشابه الذي وصف به جميع الكتاب في قوله: {كِتاباً مُتشابِهاً مثانِي} الزمر - ٢٣.

و قد وصف المحكمات بأنها أم الكتاب، و الأم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الشيء، و ليس إلا أن الآيات المتشابهة ترجع إليها فالبعض من الكتاب و هي المتشابهات ترجع إلى بعض آخر و هي المحكمات و من هنا يظهر أن الإضافة في قوله أم الكتاب ليست لامية كقولنا: أم الأطفال، بل هي بمعنى من، كقولنا نساء القوم و قدماء الفقهاء و نحو ذلك، فالكتاب يشتمل على آيات هي أم آيات أخر، و في إفراد كلمة الأم من غير جمع دلالة على كون المحكمات غير مختلفة في أنفسها بل هي متفقة مؤتلفة.

و قد قوبلت المحكمات في الآية بقوله: {و أُخرُ مُتشابِهاتٌ}، و التشابه توافق أشياء مختلفة و اتحادها في بعض الأوصاف و الكيفيات، و قد وصف الله سبحانه جميع القرآن

تفسير الميزان ج۳

21بهذا الوصف حيث قال: {كِتاباً مُتشابِهاً مثانِي تقْشعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الّذِين يخْشوْن ربّهُمْ} (الآية) الزمر - ٢٣، و المراد به لا محالة كون آيات الكتاب ذات نسق واحد من حيث جزالة النظم، و إتقان الأسلوب، و بيان الحقائق و الحكم، و الهداية إلى صريح الحق كما تدل عليه القيود المأخوذة في الآية، فهذا التشابه وصف لجميع الكتاب، و أما التشابه المذكور في هذه الآية، أعني قوله: {و أُخرُ مُتشابِهاتٌ}، فمقابلته لقوله: {مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أُمُّ الْكِتابِ}، و ذكر اتباع الذين في قلوبهم زيغ لها ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل، كل ذلك يدل على أن المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنى و معنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعين هي معناها و تبينها بيانا، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، و الآية المحكمة محكمة بنفسها، كما أن قوله: {الرّحْمنُ على الْعرْشِ اِسْتوى} طه - ٥، يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: {ليْس كمِثْلِهِ شيْءٌ} الشورى - ١١، استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك و الإحاطة على الخلق دون التمكن و الاعتماد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على الله سبحانه، و كذا قوله تعالى: {إِلى ربِّها ناظِرةٌ} القيامة - ٢٣، إذا أرجع إلى مثل قوله: {لا تُدْرِكُهُ الْأبْصارُ و هُو يُدْرِكُ الْأبْصار} الأنعام - ١٠٣، علم به أن المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسي، و كذا إذا عرضت الآية المنسوخة على الآية الناسخة تبين أن المراد بها حكم محدود بحد الحكم الناسخ و هكذا.

فهذا ما يتحصل من معنى المحكم و المتشابه، و يتلقاه الفهم الساذج من مجموع قوله تعالى: {هُو الّذِي أنْزل عليْك الْكِتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أُمُّ الْكِتابِ و أُخرُ مُتشابِهاتٌ}، فإن الآية محكمة بلا شك و لو فرض جميع القرآن غيرها متشابها.

و لو كانت هذه الآية متشابهة عادت جميع آيات القرآن متشابهة و فسد التقسيم الذي يدل عليه قوله: {مِنْهُ آياتٌ} إلخ، و بطل العلاج الذي يدل عليه قوله: {هُنّ أُمُّ الْكِتابِ}، و لم يصدق قوله: {كِتابٌ فُصِّلتْ آياتُهُ قُرْآناً عربِيًّا لِقوْمٍ يعْلمُون بشِيراً و نذِيراً} حم السجدة - ٤، و لم يتم الاحتجاج الذي يشتمل عليه قوله: {أ فلا يتدبّرُون الْقُرْآن و لوْ كان مِنْ عِنْدِ غيْرِ اللّهِ لوجدُوا فِيهِ اِخْتِلافاً كثِيراً} النساء - ٨٢، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن نور و هدى و تبيان و بيان و مبين و ذكر و نحو ذلك.

تفسير الميزان ج۳

22على أن كل من يرعى نظره في آيات القرآن من أوله إلى آخره لا يشك في أن ليس بينها آية لها مدلول و هي لا تنطق بمعناها و تضل في مرادها، بل ما من آية إلا و فيها دلالة على المدلول: إما مدلول واحد لا يرتاب فيه العارف بالكلام، أو مداليل يلتبس بعضها ببعض، و هذه المعاني الملتبسة لا تخلو عن حق المراد بالضرورة و إلا بطلت الدلالة كما عرفت، و هذا المعنى الواحد الذي هو حق المراد لا محالة لا يكون أجنبيا عن الأصول المسلمة في القرآن كوجود الصانع و توحيده و بعثة الأنبياء و تشريع الأحكام و المعاد و نحو ذلك، بل هو موافق لها و هي تستلزمه و تنتجه و تعين المراد الحق من بين المداليل المتعددة المحتملة، فالقرآن بعضه يبين بعضا، و بعضه أصل يرجع إليه البعض الآخر.

ثم إن هذا الناظر إذا عثر بعد هذه النظرة على قوله تعالى: {مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أُمُّ الْكِتابِ و أُخرُ مُتشابِهاتٌ}، لم يشك في أن المراد بالمحكمات هي الآيات المتضمنة للأصول المسلمة من القرآن و بالمتشابهات الآيات التي تتعين و تتضع معانيها بتلك الأصول.

فإن قلت: رجوع الفروع إلى الأصول مما لا ريب فيه فيما كان هناك أصول متعرقة و فروع متفرقة سواء فيه المعارف القرآنية و غيرها، لكن ذلك لا يستوجب حصول التشابه، فما وجه ذلك؟

قلت: وجهه أحد أمرين، فإن المعارف التي يلقيها القرآن على قسمين: فمنها معارف عالية خارجة عن حكم الحس و المادة، و الأفهام العادية لا تلبث دون أن تتردد فيها بين الحكم الجسماني الحسي و بين غيره كقوله تعالى: {إِنّ ربّك لبِالْمِرْصادِ} الفجر - ١٤ و قوله تعالى: {و جاء ربُّك} الفجر - ٢٢، فيتبادر منها إلى الذهن المستأنس بالمحسوس من الأحكام معان هي من أوصاف الأجسام و خواصها، و تزول بالرجوع إلى الأصول التي تشتمل على نفي حكم المادة و الجسم عن المورد، و هذا مما يطرد في جميع المعارف و الأبحاث غير المادية و الغائبة عن الحواس، و لا يختص بالقرآن الكريم بل يوجد في غيره من الكتب السماوية بما تشتمل عليه من المعارف العالية من غير تحريف، و يوجد أيضا في المباحث الإلهية من الفلسفة، و هو الذي يشير إليه القرآن بلسان آخر في قوله تعالى: {أنْزل مِن السّماءِ ماءً فسالتْ أوْدِيةٌ بِقدرِها} (الآية) الرعد - ١٧، و قوله:{ إِنّا جعلْناهُ قُرْآناً عربِيًّا لعلّكُمْ تعْقِلُون و إِنّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لديْنا لعلِيٌّ حكِيمٌ} الزخرف - ٤.

تفسير الميزان ج۳

23و منها ما يتعلق بالنواميس الاجتماعية و الأحكام الفرعية، و اشتمال هذا القسم من المعارف على الناسخ و المنسوخ بالنظر إلى تغير المصالح المقتضية للتشريعات و نحوها من جهة، و نزول القرآن نجوما من جهة أخرى يوجب ظهور التشابه في آياتها، و يرتفع التشابه بإرجاع المتشابه إلى المحكم، و المنسوخ إلى الناسخ.

قوله تعالى: {فأمّا الّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زيْغٌ فيتّبِعُون ما تشابه مِنْهُ اِبْتِغاء الْفِتْنةِ و اِبْتِغاء تأْوِيلِهِ}، الزيغ هو الميل عن الاستقامة، و يلزمه اضطراب القلب و قلقه بقرينة ما يقابله في ذيل الآية من قوله: {و الرّاسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، فإن الآية تصف حال الناس بالنسبة إلى تلقي القرآن بمحكمه و متشابهه، و أن منهم من هو زائغ القلب و مائله و مضطربه فهو يتبع المتشابه ابتغاء للفتنة و التأويل، و منهم من هو راسخ العلم مستقر القلب يأخذ بالمحكم و يؤمن بالمتشابه و لا يتبعه، و يسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلبه بعد الهداية.

و من هنا يظهر: أن المراد باتباع المتشابه اتباعه عملا لا إيمانا، و أن هذا الاتباع المذموم اتباع للمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم، إذ على هذا التقدير يصير الاتباع اتباعا للمحكم و لا ذم فيه.

و المراد بابتغاء الفتنة طلب إضلال الناس، فإن الفتنة تقارب الإضلال في المعنى، يقول تعالى: يريدون باتباع المتشابه إضلال الناس في آيات الله سبحانه، و أمرا آخر هو أعظم من ذلك، و هو الحصول و الوقوف على تأويل القرآن و مآخذ أحكام الحلال و الحرام حتى يستغنوا عن اتباع محكمات الدين فينتسخ بذلك دين الله من أصله.

و التأويل من الأول و هو الرجوع فتأويل المتشابه هو المرجع الذي يرجع إليه، و تأويل القرآن هو المأخذ الذي يأخذ منه معارفه.

و قد ذكر الله سبحانه لفظ التأويل في موارد من كلامه فقال سبحانه: {و لقدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فصّلْناهُ على عِلْمٍ هُدىً و رحْمةً لِقوْمٍ يُؤْمِنُون هلْ ينْظُرُون إِلاّ تأْوِيلهُ يوْم يأْتِي تأْوِيلُهُ يقُولُ الّذِين نسُوهُ مِنْ قبْلُ قدْ جاءتْ رُسُلُ ربِّنا بِالْحقِّ} الأعراف - ٥٣، أي بالحق فيما أخبروا به و أنبئوا أن الله هو مولاهم الحق، و أن ما يدعون من دونه هو الباطل، و أن النبوة حق، و أن الدين حق، و أن الله يبعث من في القبور، و بالجملة

تفسير الميزان ج۳

24كل ما يظهر حقيقته يوم القيامة من أنباء النبوة و أخبارها.

و من هنا ما قيل: إن التأويل في الآية هو الخارج الذي يطابقه الخبر الصادق كالأمور المشهودة يوم القيامة التي هي مطابقات (اسم مفعول) أخبار الأنبياء و الرسل و الكتب.

و يرده: أن التأويل على هذا يختص بالآيات المخبرة عن الصفات و بعض الأفعال و عن ما سيقع يوم القيامة، و أما الآيات المتضمنة لتشريع الأحكام فإنها لاشتمالها على الإنشاء لا مطابق لها في الخارج عنها، و كذا ما دل منها على ما يحكم به صريح العقل كعدة من أحكام الأخلاق فإن تأويلها معها، و كذا ما دل على قصص الأنبياء و الأمم الماضية فإن تأويلها على هذا المعنى يتقدمها من غير أن يتأخر إلى يوم القيامة مع، أن ظاهر الآية يضيف التأويل إلى الكتاب كله لا إلى قسم خاص من آياته.

و مثلها قوله تعالى: {و ما كان هذا الْقُرْآنُ أنْ يُفْترى}، إلى أن قال: {أمْ يقُولُون اِفْتراهُ}، إلى أن قال: {بلْ كذّبُوا بِما لمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ و لمّا يأْتِهِمْ تأْوِيلُهُ كذلِك كذّب الّذِين مِنْ قبْلِهِمْ فانْظُرْ كيْف كان عاقِبةُ الظّالِمِين} يونس - ٣٩، و الآيات كما ترى تضيف التأويل إلى مجموع الكتاب.

و لذلك ذكر بعضهم أن التأويل هو الأمر العيني الخارجي الذي يعتمد عليه الكلام، و هو في مورد الأخبار المخبر به الواقع في الخارج، إما سابقا كقصص الأنبياء و الأمم الماضية، و إما لاحقا كما في الآيات المخبرة عن صفات الله و أسمائه و مواعيده و كل ما سيظهر يوم القيامة، و في مورد الإنشاء كآيات الأحكام المصالح المتحققة في الخارج كما في قوله تعالى: {و أوْفُوا الْكيْل إِذا كِلْتُمْ و زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتقِيمِ ذلِك خيْرٌ و أحْسنُ تأْوِيلاً} إسراء - ٣٥، فإن تأويل إيفاء الكيل و إقامة الوزن هو المصلحة المترتبة عليهما في المجتمع و هو استقامة أمر الاجتماع الإنساني.

و فيه أولا: أن ظاهر هذه الآية: أن التأويل أمر خارجي و أثر عيني مترتب على فعلهم الخارجي الذي هو إيفاء الكيل و إقامة الوزن لا الأمر التشريعي الذي يتضمنه قوله. {و أوْفُوا الْكيْل إِذا كِلْتُمْ و زِنُوا} (الآية) فالتأويل أمر خارجي هو مرجع و مآل لأمر خارجي آخر فتوصيف آيات الكتاب بكونها ذات تأويل من جهة حكايتها

تفسير الميزان ج۳

25عن معان خارجية (كما في الإخبار) أو تعلقها بأفعال أو أمور خارجية (كما في الإنشاء) لها تأويل، فالوصف وصف بحال متعلق الشيء لا بحال نفس الشيء.

و ثانيا: أن التأويل و إن كان هو المرجع الذي يرجع و يئول إليه الشيء لكنه رجوع خاص لا كل رجوع، فإن المرئوس يرجع إلى رئيسه و ليس بتأويل له، و العدد يرجع إلى الواحد و ليس بتأويل له، فلا محالة هو مرجع بنحو خاص لا مطلقا. يدل على ذلك قوله تعالى في قصة موسى و الخضر (عليه السلام): {سأُنبِّئُك بِتأْوِيلِ ما لمْ تسْتطِعْ عليْهِ صبْراً} الكهف - ٧٨، و قوله تعالى: {ذلِك تأْوِيلُ ما لمْ تسْطِعْ عليْهِ صبْراً} الكهف - ٨٢، و الذي نبأه لموسى صور و عناوين لما فعله (عليه السلام) في موارد ثلاث كان موسى (عليه السلام) قد غفل عن تلك الصور و العناوين، و تلقى بدلها صورا و عناوين أخرى أوجبت اعتراضه بها عليه، فالموارد الثلاث: هي قوله تعالى: {حتّى إِذا ركِبا فِي السّفِينةِ خرقها} الكهف - ٧١، و قوله تعالى: {حتّى إِذا لقِيا غُلاماً فقتلهُ} الكهف - ٧٤، و قوله تعالى: {حتّى إِذا أتيا أهْل قرْيةٍ اِسْتطْعما أهْلها فأبوْا أنْ يُضيِّفُوهُما فوجدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أنْ ينْقضّ فأقامهُ} الكهف - ٧٧.

و الذي تلقاه موسى (عليه السلام) من صور هذه القضايا و عناوينها قوله: {أ خرقْتها لِتُغْرِق أهْلها لقدْ جِئْت شيْئاً إِمْراً} الكهف - ٧١، و قوله: {أ قتلْت نفْساً زكِيّةً بِغيْرِ نفْسٍ لقدْ جِئْت شيْئاً نُكْراً} الكهف - ٧٤، و قوله: {لوْ شِئْت لاتّخذْت عليْهِ أجْراً} الكهف - ٧٧.

و الذي نبأ به الخضر من التأويل قوله: {أمّا السّفِينةُ فكانتْ لِمساكِين يعْملُون فِي الْبحْرِ فأردْتُ أنْ أعِيبها و كان وراءهُمْ ملِكٌ يأْخُذُ كُلّ سفِينةٍ غصْباً و أمّا الْغُلامُ فكان أبواهُ مُؤْمِنيْنِ فخشِينا أنْ يُرْهِقهُما طُغْياناً و كُفْراًفأردْنا أنْ يُبْدِلهُما ربُّهُما خيْراً مِنْهُ زكاةً و أقْرب رُحْماً و أمّا الْجِدارُ فكان لِغُلاميْنِ يتِيميْنِ فِي الْمدِينةِ و كان تحْتهُ كنْزٌ لهُما و كان أبُوهُما صالِحاً فأراد ربُّك أنْ يبْلُغا أشُدّهُما و يسْتخْرِجا كنزهُما رحْمةً مِنْ ربِّك} الكهف - ٨٢، ثم أجاب عن جميع ما اعترض عليه موسى (عليه السلام)جملة بقوله: {و ما فعلْتُهُ عنْ أمْرِي} الكهف - ٨٢، فالذي أريد من التأويل في هذه الآيات كما ترى هو رجوع الشيء إلى صورته و عنوانه نظير رجوع الضرب إلى التأديب و رجوع الفصد إلى العلاج، لا نظير رجوع قولنا: جاء زيد إلى مجيء زيد في الخارج.

تفسير الميزان ج۳

26و يقرب من ذلك: ما ورد من لفظ التأويل في عدة مواضع من قصة يوسف (عليه السلام) كقوله تعالى: {إِذْ قال يُوسُفُ لِأبِيهِ يا أبتِ إِنِّي رأيْتُ أحد عشر كوْكباً و الشّمْس و الْقمر رأيْتُهُمْ لِي ساجِدِين} يوسف - ٤، و قوله تعالى: {و رفع أبويْهِ على الْعرْشِ و خرُّوا لهُ سُجّداً و قال يا أبتِ هذا تأْوِيلُ رُءْياي مِنْ قبْلُ قدْ جعلها ربِّي حقًّا} يوسف - ١٠٠، فرجوع ما رآه من الرؤيا إلى سجود أبويه و إخوته له و إن كان رجوعا لكنه من قبيل رجوع المثال إلى الممثل، و كذا قوله تعالى: {و قال الْملِكُ إِنِّي أرى سبْع بقراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهُنّ سبْعٌ عِجافٌ و سبْع سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ و أُخر يابِساتٍ يا أيُّها الْملأُ أفْتُونِي فِي رُءْياي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تعْبُرُون قالُوا أضْغاثُ أحْلامٍ و ما نحْنُ بِتأْوِيلِ الْأحْلامِ بِعالِمِين و قال الّذِي نجا مِنْهُما و اِدّكر بعْد أُمّةٍ أنا أُنبِّئُكُمْ بِتأْوِيلِهِ فأرْسِلُونِ يُوسُفُ أيُّها الصِّدِّيقُ أفْتِنا} إلى أن قال: {قال تزْرعُون سبْع سِنِين دأباً فما حصدْتُمْ فذرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاّ قلِيلاً مِمّا تأْكُلُون ثُمّ يأْتِي مِنْ بعْدِ ذلِك سبْعٌ شِدادٌ يأْكُلْن ما قدّمْتُمْ لهُنّ إِلاّ قلِيلاً مِمّا تُحْصِنُون} يوسف ٤٨.

و كذا قوله تعالى: {و دخل معهُ السِّجْن فتيانِ قال أحدُهُما إِنِّي أرانِي أعْصِرُ خمْراً و قال الْآخرُ إِنِّي أرانِي أحْمِلُ فوْق رأْسِي خُبْزاً تأْكُلُ الطّيْرُ مِنْهُ نبِّئْنا بِتأْوِيلِهِ إِنّا نراك مِن الْمُحْسِنِين}، إلى أن قال: {يا صاحِبيِ السِّجْنِ أمّا أحدُكُما فيسْقِي ربّهُ خمْراً و أمّا الْآخرُ فيُصْلبُ فتأْكُلُ الطّيْرُ مِنْ رأْسِهِ قُضِي الْأمْرُ الّذِي فِيهِ تسْتفْتِيانِ} يوسف - ٤١.

و كذا قوله تعالى: {و يُعلِّمُك مِنْ تأْوِيلِ الْأحادِيثِ} يوسف - ٦١، و قوله تعالى: {و لِنُعلِّمهُ مِنْ تأْوِيلِ الْأحادِيثِ} يوسف - ٢١، و قوله تعالى: {و علّمْتنِي مِنْ تأْوِيلِ الْأحادِيثِ} يوسف - ١٠١، فقد استعمل التأويل في جميع هذه الموارد من قصة يوسف (عليه السلام) فيما يرجع إليه الرؤيا من الحوادث، و هو الذي كان يراه النائم فيما يناسبه من الصورة و المثال، فنسبة التأويل إلى ذي التأويل نسبة المعنى إلى صورته التي يظهر بها، و الحقيقة المتمثلة إلى مثالها الذي تتمثل به، كما كان الأمر يجري هذا المجرى فيما أوردناه من الآيات في قصة موسى و الخضر (عليه السلام)، و كذا في قوله تعالى: {و أوْفُوا الْكيْل إِذا كِلْتُمْ} إلى قوله {و أحْسنُ تأْوِيلاً} (الآية) إسراء - ٣٥.

و التدبر في آيات القيامة يعطي أن المراد هو ذلك أيضا في لفظة التأويل في قوله تعالى: {بلْ كذّبُوا بِما لمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ و لمّا يأْتِهِمْ تأْوِيلُهُ} الآية، و قوله تعالى: {هلْ ينْظُرُون

تفسير الميزان ج۳

27إِلاّ تأْوِيلهُ يوْم يأْتِي تأْوِيلُهُ} (الآية) فإن أمثال قوله تعالى: {لقدْ كُنْت فِي غفْلةٍ مِنْ هذا فكشفْنا عنْك غِطاءك فبصرُك الْيوْم حدِيدٌ} ق - ٢٢، تدل على أن مشاهدة وقوع ما أخبر به الكتاب و أنبأ به الأنبياء يوم القيامة من غير سنخ المشاهدة الحسية التي نعهدها في الدنيا كما أن نفس وقوعها و النظام الحاكم فيها غير ما نألفه في نشأتنا هذه، و سيجيء مزيد بيان له فرجوع أخبار الكتاب و النبوة إلى مضامينها الظاهرة يوم القيامة ليس من قبيل رجوع الإخبار عن الأمور المستقبلة إلى تحقق مضامينها في المستقبل.

فقد تبين بما مر: أولا: أن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها متشابهة ترجع إلى آية محكمة.

و ثانيا: أن التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة بل لجميع القرآن تأويل فللآية المحكمة تأويل كما أن للمتشابهة تأويلا.

و ثالثا: أن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل للألفاظ بل هو من الأمور الخارجية العينية، و اتصاف الآيات بكونها ذات تأويل من قبيل الوصف بحال المتعلق، و أما إطلاق التأويل و إرادة المعنى المخالف لظاهر اللفظ، فاستعمال مولد نشأ بعد نزول القرآن لا دليل أصلا على كونه هو المراد من قوله تعالى: {و اِبْتِغاء تأْوِيلِهِ و ما يعْلمُ تأْوِيلهُ إِلاّ اللّهُ} (الآية) كما لا دليل على أكثر المعاني المذكورة للتأويل مما سننقله عن قريب.

قوله تعالى: {و ما يعْلمُ تأْوِيلهُ إِلاّ اللّهُ}، ظاهر الكلام رجوع الضمير إلى ما تشابه، لقربه كما هو الظاهر أيضا في قوله: {و اِبْتِغاء تأْوِيلِهِ}، و قد عرفت أن ذلك لا يستلزم كون التأويل مقصورا على الآيات المتشابهة. و من الممكن أيضا رجوع الضمير إلى الكتاب كالضمير في قوله: {ما تشابه مِنْهُ}.

و ظاهر الحصر كون العلم بالتأويل مقصورا عليه سبحانه و أما قوله: {و الرّاسِخُون فِي الْعِلْمِ}، فظاهر الكلام أن الواو للاستيناف بمعنى كونه طرفا للترديد الذي يدل عليه قوله في صدر الآية: {فأمّا الّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زيْغٌ}، و المعنى: أن الناس في الأخذ بالكتاب قسمان: فمنهم من يتبع ما تشابه منه و منهم من يقول إذا تشابه عليه شيء منه: {آمنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، و إنما اختلفا لاختلافهم من جهة زيغ القلب و رسوخ العلم.

تفسير الميزان ج۳

28على أنه لو كان الواو للعطف و كان المراد بالعطف تشريك الراسخين في العلم بالتأويل كان منهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو أفضلهم و كيف يتصور أن ينزل القرآن على قلبه و هو لا يدري ما أريد به و من دأب القرآن إذا ذكر الأمة أو وصف أمر جماعة و فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يفرده بالذكر أولا و يميزه بالشخص تشريفا له و تعظيما لأمره ثم يذكرهم جميعا كقوله تعالى: {آمن الرّسُولُ بِما أُنْزِل إِليْهِ مِنْ ربِّهِ و الْمُؤْمِنُون} البقرة - ٢٨٥، و قوله تعالى: {ثُمّ أنْزل اللّهُ سكِينتهُ على رسُولِهِ و على الْمُؤْمِنِين} التوبة - ٢٦، و قوله تعالى: {لكِنِ الرّسُولُ و الّذِين آمنُوا معهُ} التوبة - ٨٨، و قوله تعالى: {و هذا النّبِيُّ و الّذِين آمنُوا} آل عمران - ٦٨، و قوله تعالى: {لا يُخْزِي اللّهُ النّبِيّ و الّذِين آمنُوا معهُ} التحريم - ٨، إلى غير ذلك، فلو كان المراد بقوله: {و الرّاسِخُون فِي الْعِلْمِ}، أنهم عالمون بالتأويل - و رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم قطعا كان حق الكلام كما عرفت أن يقال: و ما يعلم تأويله إلا الله و رسوله و الراسخون في العلم، هذا و إن أمكن أن يقال: إن قوله في صدر الآية: {هُو الّذِي أنْزل عليْك الْكِتاب} «إلخ» يدل على كون النبي عالما بالكتاب فلا حاجة إلى ذكره ثانيا.

فالظاهر أن العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى، و لا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه كما أن الآيات دالة على انحصار علم الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه كما في قوله تعالى: {عالِمُ الْغيْبِ فلا يُظْهِرُ على غيْبِهِ أحداً إِلاّ منِ اِرْتضى مِنْ رسُولٍ} الجن - ٢٧، و لا ينافيه أيضا كون المستثنى الراسخين في العلم بعينهم، إذ لا منافاة بين أن تدل هذه الآية على شأن من شئون الراسخين في العلم، و هو الوقوف عند الشبهة و الإيمان و التسليم في مقابل الزائغين قلبا و بين أن تدل آيات أخر على أنهم أو بعضا منهم عالمون بحقيقة القرآن و تأويل آياته على ما سيجيء بيانه.

قوله تعالى: {و الرّاسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، الرسوخ هو أشد الثبات، و وقوع الراسخين في العلم في مقابلة الذين في قلوبهم زيغ ثم توصيفهم بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يدل على تمام تعريفهم، و هو أن لهم علما بالله و بآياته لا يدخله ريب و شك، فما حصل لهم من العلم بالمحكمات ثابت لا يتزلزل، و هم يؤمنون به و يتبعونه أي يعلمون به و إذا وردت عليهم آية متشابهة لم يوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فيما عندهم من العلم الراسخ بل آمنوا بها و توقفوا عن اتباعها عملا.

تفسير الميزان ج۳

29و في قولهم: {آمنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، ذكر الدليل و النتيجة معا فإن كون المحكم و المتشابه جميعا من عند الله تعالى يوجب الإيمان بالكل: محكمه و متشابهه، و وضوح المراد في المحكم يوجب اتباعه عملا، و التوقف في المتشابه من غير رده لأنه من عند الله و لا يجوز اتباع ما ينافي المحكم من معانيه المتشابهة لسطوع البيان في المحكم فيجب أن يتبع من معانيه المحتملة ما يوافق معنى المحكم، و هذا بعينه إرجاع المتشابه إلى المحكم فقوله: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، بمنزلة الدليل على الأمرين جميعا، أعني: الإيمان و العمل في المحكم، و الإيمان فقط في المتشابه و الرجوع في العمل إلى المحكم.

قوله تعالى: {و ما يذّكّرُ إِلاّ أُولُوا الْألْبابِ}، التذكر هو الانتقال إلى دليل الشيء لاستنتاجه، و لما كان قولهم: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، كما مر استدلالا منهم و انتقالا لما يدل على فعلهم سماه الله تعالى تذكرا و مدحهم به.

و الألباب جمع لب و هو العقل الزكي الخالص من الشوائب، و قد مدحهم الله تعالى مدحا جميلا في موارد من كلامه، و عرفهم بأنهم أهل الإيمان بالله و الإنابة إليه و اتباع أحسن القول ثم وصفهم بأنهم على ذكر من ربهم دائما فأعقب ذلك أنهم أهل التذكر أي الانتقال إلى المعارف الحقة بالدليل و أهل الحكمة و المعرفة، قال تعالى: {و الّذِين اِجْتنبُوا الطّاغُوت أنْ يعْبُدُوها و أنابُوا إِلى اللّهِ لهُمُ الْبُشْرى فبشِّرْ عِبادِ الّذِين يسْتمِعُون الْقوْل فيتّبِعُون أحْسنهُ أُولئِك الّذِين هداهُمُ اللّهُ و أُولئِك هُمْ أُولُوا الْألْبابِ} الزمر - ١٨، و قال تعالى: {إِنّ فِي خلْقِ السّماواتِ و الْأرْضِ و اِخْتِلافِ اللّيْلِ و النّهارِ لآياتٍ لِأُولِي الْألْبابِ الّذِين يذْكُرُون اللّه قِياماً و قُعُوداً و على جُنُوبِهِمْ} آل عمران - ١٩١، و هذا الذكر الدائم و ما يتبعه من التذلل و الخضوع هو الإنابة الموجبة لتذكرهم بآيات الله و انتقالهم إلى المعارف الحقة كما قال تعالى: {و ما يتذكّرُ إِلاّ منْ يُنِيبُ} الغافر - ١٣، و قد قال: {و ما يذّكّرُ إِلاّ أُولُوا الْألْبابِ} البقرة - ٢٦٩ آل عمران - ٧.

قوله تعالى: {ربّنا لا تُزِغْ قُلُوبنا بعْد إِذْ هديْتنا و هبْ لنا مِنْ لدُنْك رحْمةً إِنّك أنْت الْوهّابُ}، و هذا من آثار رسوخهم في العلم فإنهم لما علموا بمقام ربهم، و عقلوا عن الله سبحانه أيقنوا أن الملك لله وحده و أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فمن الجائز أن يزيغ قلوبهم بعد رسوخ العلم فالتجئوا إلى ربهم، و سألوه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، و أن يهب لهم من لدنه رحمة تبقي لهم هذه النعمة و يعينهم على السير في

تفسير الميزان ج۳

30صراط الهداية و السلوك في مراتب القرب.

و أما سؤال أن يهبهم رحمة بعد سؤال أن لا يزيغ قلوبهم فلأن عدم إزاغة القلب لا يستلزم بقاء الرسوخ في العلم فمن الجائز أن لا يزاغ قلوبهم و ينتزع عنها العلم فتبقى سدى مهملة لا سعداء بالعلم و لا أشقياء بالإزاغة بل في حال الجهل و الاستضعاف، و هم في حاجة مبرمة إلى ما هم عليه من العلم، و مع ذلك لا تقف حاجتهم في ما هم عليه من الموقف بل هم سائروا طريق يحتاجون فيه إلى أنواع من الرحمة لا يعلمها و لا يحصيها إلا الله سبحانه، و هم مستشعرون بحاجتهم هذه و الدليل عليه قولهم بعد: {ربّنا إِنّك جامِعُ النّاسِ لِيوْمٍ لا ريْب فِيهِ}.

فقولهم: {ربّنا لا تُزِغْ قُلُوبنا بعْد إِذْ هديْتنا}، استعاذة من نزول الزيغ إلى قلوبهم و إزاحته العلم الراسخ الذي فيها و قولهم {و هبْ لنا مِنْ لدُنْك رحْمةً إِنّك أنْت الْوهّابُ}، استمطار لسحاب الرحمة حتى تدوم بها حياة قلوبهم و تنكير الرحمة، و توصيفها بكونها من لدنه إظهار منهم الجهل بشأن هذه الرحمة، و أنها كيف ينبغي أن تكون غير أنهم يعلمون أنه لو لا رحمة من ربهم و لو لا كونها من لدنه لم يتم لهم أمر.

و في الاستعاذة من الزيغ إلى الله محضا و استيهاب الرحمة من لدنه محضا دلالة على أنهم يرون تمام الملك لله محضا من غير توجه إلى أمر الأسباب.

قوله تعالى: {ربّنا إِنّك جامِعُ النّاسِ لِيوْمٍ لا ريْب فِيهِ إِنّ اللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعاد}، هذا منهم بمنزلة التعليل لسؤال الرحمة و ذلك لعلمهم بأن إقامة نظام الخلقة و دعوة الدين و كدح الإنسان في مسير وجوده كل ذلك مقدمة لجمعهم إلى يوم القيامة الذي لا يغني فيه و لا ينصر أحد إلا بالرحمة كما قال تعالى: {إِنّ يوْم الْفصْلِ مِيقاتُهُمْ أجْمعِين يوْم لا يُغْنِي موْلًى عنْ موْلًى شيْئاً و لا هُمْ يُنْصرُون إِلاّ منْ رحِم اللّهُ} الدخان - ٤٢ و لذلك سألوا رحمة من ربهم و فوضوا تعيينها و تشخيصها إليه لينفعهم في أمرهم.

و قد وصفوا هذا اليوم بأنه لا ريب فيه ليتجه بذلك كمال اهتمامهم بالسؤال و الدعاء، و عللوا هذا التوصيف أيضا بقولهم: {إِنّ اللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعاد}، لأن شأنهم الرسوخ في العلم، و لا يرسخ العلم بشيء و لا يستقر تصديق إلا مع العلم بعلته المنتجة، و علة عدم ارتيابهم في تحقق هذا اليوم هو ميعاد الله سبحانه به فذكروه.

تفسير الميزان ج۳

31و نظير هذا الوجه جار في تعليلهم قولهم {و هبْ لنا مِنْ لدُنْك رحْمةً} بقولهم: {إِنّك أنْت الْوهّابُ}، فكونه تعالى وهابا يعلل به سؤالهم الرحمة، و إتيانهم بلفظة أنت و تعريف الخبر باللام المفيد للحصر يعلل به قولهم: {مِنْ لدُنْك}، الدال على الاختصاص، و كذا يجري مثل الوجه في قولهم: {ربّنا لا تُزِغْ قُلُوبنا}، حيث عقبوه بما يجري مجرى العلة بالنسبة إليه، و هو قولهم: {بعْد إِذْ هديْتنا}، و قد مر آنفا أن قولهم: {آمنّا بِهِ}، من حيث تعقيبه بقولهم: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، من هذا القبيل أيضا.

فهؤلاء رجال آمنوا بربهم و ثبتوا عليه فهداهم الله سبحانه، و كمل عقولهم فلا يقولون إلا عن علم و لا يفعلون إلا عن علم فسماهم الله تعالى راسخين في العلم، و كنى عنهم بأولى الألباب، و أنت إذا تدبرت ما عرف الله به أولي الألباب وجدته منطبقا على ما ذكره من شأنهم في هذه الآيات، قال تعالى: {و الّذِين اِجْتنبُوا الطّاغُوت أنْ يعْبُدُوها و أنابُوا إِلى اللّهِ لهُمُ الْبُشْرى فبشِّرْ عِبادِ الّذِين يسْتمِعُون الْقوْل فيتّبِعُون أحْسنهُ أُولئِك الّذِين هداهُمُ اللّهُ و أُولئِك هُمْ أُولُوا الْألْبابِ} الزمر - ١٨. فوصفهم بالإيمان و اتباع أحسن القول، و الإنابة إلى الله سبحانه، و قد وصف بهذه الأوصاف الراسخين في العلم في هذه الآيات.

و أما الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله {إِنّ اللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعاد}فلأن هذا الميعاد لا يختص بهم بل يعمهم و غيرهم فكان الأولى تبديل قولهم: {ربّنا}، إلى لفظة الجلالة لأن حكم الألوهية عام شامل لكل شيء.

كلام تفصيلي في المحكم و المتشابه و التأويل

هذا الذي أوردناه من الكلام في معنى المحكم و المتشابه و التأويل فيما مر هو الذي يتحصل من تدبر كلامه سبحانه و يستفاد من المأثور عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) سيجيء في البحث الروائي.

لكن القوم اختلفوا في المقام، و قد شاع الخلاف و اشتد الانحراف بينهم، و ينسحب ذيل النزاع و المشاجرة إلى الصدر الأول من مفسري الصحابة و التابعين، و قلما يوجد في ما نقل إلينا من كلامهم ما يقرب مما مر من البيان فضلا عن أن ينطبق

تفسير الميزان ج۳

32عليه تمام الانطباق.

و السبب العمدة في ذلك الخلط بين البحث عن المحكم و المتشابه و بين البحث عن معنى التأويل، فأوجب ذلك اختلالا عجيبا في عقد المسألة و كيفية البحث و النتيجة المأخوذة منه، و نحن نورد تفصيل القول في كل واحد من أطراف هذه الأبحاث و ما قيل فيها و ما هو المختار من الحق مع تمييز مورد البحث بما تيسر في ضمن فصول:

١ - المحكم و المتشابه

الإحكام و التشابه من الألفاظ المبينة المفاهيم في اللغة، و قد وصف بهما الكتاب كما في قوله تعالى: {كِتابٌ أُحْكِمتْ آياتُهُ} هود - ١، و قوله تعالى: {كِتاباً مُتشابِهاً مثانِي} الزمر - ٢٣، و لم يتصف بهما إلا جملة الكتاب من جهة إتقانه في نظمه و بيانه و من جهة تشابه نظمه و بيانه في البلوغ إلى غاية الإتقان و الإحكام.

لكن قوله تعالى: {هُو الّذِي أنْزل عليْك الْكِتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنّ أُمُّ الْكِتابِ و أُخرُ مُتشابِهاتٌ} الآية لما اشتمل على تقسيم نفس آيات الكتاب إلى المحكمات و المتشابهات علمنا أن المراد بالإحكام و التشابه هاهنا غير ما يتصف به تمام الكتاب، و كان من الحري البحث عن معناهما و تشخيص مصداقهما من الآيات، و فيه أقوال ربما تجاوزت العشرة:

أحدها: أن المحكمات هو قوله تعالى في سورة الأنعام: {قُلْ تعالوْا أتْلُ ما حرّم ربُّكُمْ عليْكُمْ ألاّ تُشْرِكُوا بِهِ شيْئاً} إلى آخر الآيات الثلاث، الأنعام - ١٥٢ و المتشابهات هي التي تشابهت على اليهود، و هي الحروف المقطعة النازلة في أوائل عدة من السور القرآنية مثل الم و الر و حم، و ذلك أن اليهود أولوها على حساب الجمل، فطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة و عمرها فاشتبه عليهم الأمر. نسب إلى ابن عباس من الصحابة.

و فيه: أنه قول من غير دليل و لو سلم فلا دليل على انحصارهما. فيهما، على أن لازمه وجود قسم ثالث ليس بمحكم و لا متشابه مع أن ظاهر الآية يدفعه.

لكن الحق أن النسبة في غير محلها، و الذي نقل عن ابن عباس: أنه قال: إن

تفسير الميزان ج۳

33الآيات الثلاث من المحكمات لا أن المحكمات هي الآيات الثلاث، ففي الدر المنثور، أخرج سعيد بن منصور و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن عبد الله بن قيس سمعت ابن عباس يقول ":في قوله {مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ}، قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات: {قُلْ تعالوْا}، و الآيتان بعدها. و يؤيد ذلك ما رواه عنه أيضا في قوله: {آياتٌ مُحْكماتٌ}، قال: من هاهنا: {قُلْ تعالوْا}، إلى آخر ثلاث آيات، و من هاهنا: {و قضى ربُّك ألاّ تعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ}، إلى آخر ثلاث آيات. فالروايتان تشهدان أنه إنما ذكر هذه الآيات مثالا لسائر المحكمات لا أنه قصرها فيها.

و ثانيها: عكس الأول و هو أن المحكمات هي الحروف المقطعة في فواتح السور و المتشابهات غيرها. نقل ذلك- عن أبي فاختة حيث ذكر في قوله تعالى: {هُنّ أُمُّ الْكِتابِ}، إنهن فواتح السور منها يستخرج القرآن: {الم ذلِك الْكِتابُ}، منها استخرجت البقرة و {الم اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ}، منها استخرجت آل عمران. و عن سعيد بن جبير مثله في معنى قوله: {هُنّ أُمُّ الْكِتابِ}، قال: أصل الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب، انتهى. و يدل ذلك على أنهما يذهبان في معنى فواتح السور إلى أن المراد بها ألفاظ الحروف بعناية أن الكتاب الذي نزل عليكم هو هذه الحروف المقطعة التي تتألف منها الكلمات و الجمل، كما هو أحد المذاهب في معنى فواتح السور.

و فيه: مضافا إلى أنه مبني على ما لا دليل عليه أصلا أعني تفسير الحروف المقطعة في فواتح السور بما عرفت أنه لا ينطبق على نفس الآية فإن جميع القرآن غير فواتح السور يصير حينئذ من المتشابه، و قد ذم الله سبحانه اتباع المتشابه، و عده من زيغ القلب مع أنه تعالى مدح اتباع القرآن بل عده من أوجب الواجبات كقوله تعالى: {و اِتّبعُوا النُّور الّذِي أُنْزِل معهُ} الأعراف - ١٥٧، و غيره من الآيات.

و ثالثها: أن المتشابه هو ما يسمى مجملا و المحكم هو المبين.

و فيه: أن ما بين من أوصاف المحكم و المتشابه في الآية لا ينطبق على المجمل و المبين. بيان ذلك: أن إجمال اللفظ هو كونه بحيث يختلط و يندمج بعض جهات

تفسير الميزان ج۳

34معناه ببعض فلا ينفصل الجهة المرادة عن غيرها، و يوجب ذلك تحير المخاطب أو السامع في تشخيص المراد و قد جرى دأب أهل اللسان في ظرف التفاهم أن لا يتبعوا ما هذا شأنه من الألفاظ بل يستريحون إلى لفظ آخر مبين يبين هذا المجمل فيصير بذلك مبينا فيتبع فهذا حال المجمل مع مبينه، فلو كان المحكم و المتشابه هما المجمل و المبين بعينهما كان المتبع هو المتشابه إذا رد إلى المحكم، دون نفس المحكم، و كان هذا الاتباع مما لا يجوزه قريحة التكلم و التفاهم فلم يقدم على مثله أهل اللسان سواء في ذلك أهل الزيغ منهم و الراسخون في العلم و لم يكن اتباع المتشابه أمرا يلحقه الذم و يوجب زيغ القلب.

رابعها: أن المتشابهات هي الآيات المنسوخة لأنها يؤمن بها و لا يعمل بها، و المحكمات هي الآيات الناسخة لأنها يؤمن بها، و يعمل بها و نسب إلى ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة، و لذلك كان ابن عباس يحسب أنه يعلم تأويل القرآن.

و فيه: أنه على تقدير صحته لا دليل فيه على انحصار المتشابهات في الآيات المنسوخة فإن الذي ذكره تعالى من خواص اتباع المتشابه من ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل جار في كثير من الآيات غير المنسوخة كآيات الصفات و الأفعال، على أن لازم هذا القول وجود الواسطة بين المحكم و المتشابه.

و فيما نقل عن ابن عباس ما يدل على أن مذهبه في المحكم و المتشابه أعم مما ينطبق على الناسخ و المنسوخ، و أنه إنما ذكرهما من باب المثال - ففي الدر المنثور: أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال ":المحكمات ناسخه و حلاله و حرامه - و حدوده و فرائضه و ما يؤمن به، و المتشابهات منسوخه و مقدمه و مؤخره و أمثاله و أقسامه و ما يؤمن به و لا يعمل به، انتهى.

خامسها: أن المحكمات ما كان دليله واضحا لائحا كدلائل الوحدانية و القدرة و الحكمة، و المتشابهات ما يحتاج في معرفته إلى تأمل و تدبر.

و فيه: أنه إن كان المراد من كون الدليل واضحا لائحا أو محتاجا إلى التأمل و التدبر كون مضمون الآية ذا دليل عقلي قريب من البداهة أو بديهي و عدم كونه كذلك كان لازمه كون آيات الأحكام و الفرائض و نحوها من المتشابه لفقدانها الدليل العقلي اللائح الواضح، و حينئذ يكون اتباعها مذموما مع أنها واجبة الاتباع، و إن

تفسير الميزان ج۳

35كان المراد به كونه ذا دليل واضح لائح من نفس الكتاب و عدم كونه كذلك فجميع الآيات من هذه الجهة على وتيرة واحدة، و كيف لا؟ و هو كتاب متشابه مثاني، و نور، و مبين، و لازمه كون الجميع محكما و ارتفاع المتشابه المقابل له من الكتاب و هو خلف الفرض و خلاف النص.

سادسها: أن المحكم كل ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلي أو خفي، و المتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة و نحوه.

و فيه: أن الإحكام و التشابه وصفان لآية الكتاب من حيث إنها آية أي دالة على معرفة من المعارف الإلهية، و الذي تدل عليه آية من آيات الكتاب ليس بعادم للسبيل، و لا ممتنع الفهم إما بنفسه أو بضميمة غيره، و كيف يمكن أن يكون هناك أمر مراد من لفظ الآية و لا يمكن نيله من جهة اللفظ؟ مع أنه وصف كتابه بأنه هدى، و أنه نور، و أنه مبين، و أنه في معرض فهم الكافرين فضلا عن المؤمنين حيث قال: {تنْزِيلٌ مِن الرّحْمنِ الرّحِيمِ كِتابٌ فُصِّلتْ آياتُهُ قُرْآناً عربِيًّا لِقوْمٍ يعْلمُون بشِيراً و نذِيراً فأعْرض أكْثرُهُمْ فهُمْ لا يسْمعُون} حم السجدة - ٤، و قال تعالى: {أ فلا يتدبّرُون الْقُرْآن و لوْ كان مِنْ عِنْدِ غيْرِ اللّهِ لوجدُوا فِيهِ اِخْتِلافاً كثِيراً} النساء - ٨٢، فما تعرضت له آية من آيات الكتاب ليس بممتنع الفهم، و لا الوقوف عليه مستحيل، و ما لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت قيام الساعة و سائر ما في الغيب المكنون لم يتعرض لبيانه آية من الآيات بلفظها حتى تسمى متشابها.

على أن في هذا القول خلطا بين معنى المتشابه و تأويل الآية كما مر.

سابعها: أن المحكمات آيات الأحكام و المتشابهات غيرها مما يصرف بعضها بعضا، نسب هذا القول إلى مجاهد و غيره.

و فيه: أن المراد بالصرف الذي ذكره إن كان مطلق ما يعين على تشخيص المراد باللفظ حتى يشمل مثل التخصيص بالمخصص، و التقييد بالمقيد و سائر القرائن المقامية كانت آيات الأحكام أيضا كغيرها متشابهات، و إن كان خصوص ما لا إبهام في دلالته على المراد و لا كثرة في محتملاته حتى يتعين المراد به بنفسه، و يتعين المراد بغيره بواسطته كان لازم كون ما سوى آيات الأحكام متشابهة أن لا يحصل العلم بشيء

تفسير الميزان ج۳

36من معارف القرآن غير الأحكام لأن المفروض عدم وجود آية محكمة فيها ترجع إليها المتشابهات منها و يتبين بذلك معانيها.

ثامنها: أن المحكم من الآيات ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا و المتشابه ما احتمل من التأويل أوجها كثيرة و نسب إلى الشافعي، و كان المراد به أن المحكم ما لا ظهور له إلا في معنى واحد كالنص و الظاهر القوي في ظهوره و المتشابه خلافه.

و فيه: أنه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئا، فقد بدل لفظ المحكم بما ليس له إلا معنى واحد، و المتشابه بما يحتمل معاني كثيرة، على أنه أخذ التأويل بمعنى التفسير أي المعنى المراد باللفظ و قد عرفت أنه خطأ، و لو كان التأويل هو التفسير بعينه لم يكن لاختصاص علمه بالله، أو بالله و بالراسخين في العلم وجه فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، و المؤمن و الكافر و الراسخون في العلم و أهل الزيغ في ذلك سواء.

تاسعها: أن المحكم ما أحكم و فصل فيه خبر الأنبياء مع أممهم، و المتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرير في سور متعددة، و لازم هذا القول اختصاص التقسيم بآيات القصص.

و فيه: أنه لا دليل على هذا التخصيص أصلا، على أن الذي ذكره تعالى من خواص المحكم و المتشابه و هو ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل في اتباع المتشابه دون المحكم لا ينطبق عليه، فإن هذه الخاصة توجد في غير آيات القصص كما توجد فيها، و توجد في القصة الواحدة كقصة جعل الخلافة في الأرض كما توجد في القصص المتكررة.

عاشرها: أن المتشابه ما يحتاج إلى بيان و المحكم خلافه، و هذا الوجه منسوب إلى الإمام أحمد.

و فيه: أن آيات الأحكام محتاجة إلى بيان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مع أنها من المحكمات قطعا لما تقدم بيانه مرارا، و كذا الآيات المنسوخة من المتشابه كما تقدم مع عدم احتياجها إلى بيان لكونها نظائر لسائر آيات الأحكام.

الحادي عشر: أن المحكم ما يؤمن به و يعمل به و المتشابه ما يؤمن به و لا يعمل به، و نسب إلى ابن تيمية، و لعل المراد به: أن الأخبار متشابهات و الإنشاءات

تفسير الميزان ج۳

37محكمات كما استظهره بعضهم و إلا لم يكن قولا برأسه لصحة انطباقه على عدة من الأقوال المتقدمة.

و فيه: أن لازمه كون غير آيات الأحكام متشابهات، و لازمه أن لا يمكن حصول العلم بشيء من المعارف الإلهية في غير الأحكام إذ لا يتحقق فيها عمل مع عدم وجود محكم فيها يرجع إليه ما تشابه منها، و من جهة أخرى: الآيات المنسوخة إنشاءات و ليست بمحكمات قطعا.

و الظاهر أن مراده من الإيمان و العمل بالمحكم و الإيمان من غير عمل بالمتشابه ما يدل عليه لفظ الآية: {فأمّا الّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زيْغٌ فيتّبِعُون ما تشابه مِنْهُ}، {و الرّاسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربِّنا}، إلا أن الأمرين أعني الإيمان و العمل معا في المحكم و الإيمان فقط في المتشابه لما كانا وظيفتين لكل من آمن بالكتاب كان عليه أن يشخص المحكم و المتشابه قبلا حتى يؤدي وظيفته، و على هذا فلا يكفي معرفة المحكم و المتشابه بهما في تشخيص مصداقهما و هو ظاهر.

الثاني عشر: إن المتشابهات هي آيات الصفات خاصة أعم من صفات الله سبحانه كالعليم و القدير و الحكيم و الخبير و صفات أنبيائه كقوله تعالى في عيسى بن مريم (عليه السلام): {و كلِمتُهُ ألْقاها إِلى مرْيم و رُوحٌ مِنْهُ} النساء - ١٧١، و ما يشبه ذلك، نسب إلى ابن تيمية.

و فيه: أنه مع تسليم كون آيات الصفات من المتشابهات لا دليل على انحصارها فيها.

و الذي يظهر من بعض كلامه المنقول على طوله أنه يأخذ المحكم و المتشابه بمعناهما اللغوي و هو ما أحكمت دلالته و ما تشابهت احتمالاته و المعنيان نسبيان فربما اشتبهت دلالة آية على قوم كالعامة و علمها آخرون بالبحث و هم العلماء، و هذا المعنى في آيات الصفات أظهر فإنها بحيث تشتبه مراداتها لغالب الناس لكون أفهامهم قاصرة عن الارتقاء إلى ما وراء الحس، فيحسبون ما أثبته الله تعالى لنفسه من العلم و القدرة و السمع و البصر و الرضا و الغضب و اليد و العين و غير ذلك أمورا جسمانية أو معاني ليست بالحق، و تقوم بذلك الفتن، و تظهر البدع، و تنشأ المذاهب، فهذا معنى المحكم

تفسير الميزان ج۳

38و المتشابه، و كلاهما مما يمكن أن يحصل به العلم، و الذي لا يمكن نيله و العلم به هو تأويل المتشابهات بمعنى حقيقة المعاني التي تدل عليها أمثال آيات الصفات، فهب أنا علمنا معنى قوله: {إِنّ اللّه على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ}، و {إِنّ اللّه بِكُلِّ شيْءٍ علِيمٌ} و نحو ذلك لكنا لا ندري حقيقة علمه و قدرته و سائر صفاته و كيفية أفعاله الخاصة به، فهذا هو تأويل المتشابهات الذي لا يعلمها إلا الله تعالى، انتهى ملخصا، و سيأتي ما يتعلق بكلامه من البحث عند ما نتكلم في التأويل إن شاء الله.

الثالث عشر: أن المحكم ما للعقل إليه سبيل و المتشابه بخلافه.

و فيه: أنه قول من غير دليل، و الآيات القرآنية و إن انقسمت إلى ما للعقل إليه سبيل و ما ليس للعقل إليه سبيل، لكن ذلك لا يوجب كون المراد بالمحكم و المتشابه في هذه الآية استيفاء هذا التقسيم، و شيء مما ذكر فيها من نعوت المحكم و المتشابه لا ينطبق عليه انطباقا صحيحا، على أنه منقوض بآيات الأحكام فإنها محكمة و لا سبيل للعقل إليها.

الرابع عشر: أن المحكم ما أريد به ظاهره و المتشابه ما أريد به خلاف ظاهره، و هذا قول شائع عند المتأخرين من أرباب البحث، و عليه يبتني اصطلاحهم في التأويل: أنه المعنى المخالف لظاهر الكلام و كأنه أيضا مراد من قال: إن المحكم ما تأويله تنزيله، و المتشابه ما لا يدرك إلا بالتأويل.

و فيه: أنه اصطلاح محض لا ينطبق عليه ما في الآية من وصف المحكم و المتشابه فإن المتشابه إنما هو متشابه من حيث تشابه مراده و مدلوله، و ليس المراد بالتأويل المعنى المراد من المتشابه حتى يكون المتشابه متميزا عن المحكم بأن له تأويلا، بل المراد بالتأويل في الآية أمر يعم جميع الآيات القرآنية من محكمها و متشابهها كما مر بيانه. على أنه ليس في القرآن آية أريد فيها ما يخالف ظاهرها، و ما يوهم ذلك من الآيات إنما أريد بها معان يعطيها لها آيات أخر محكمة، و القرآن يفسر بعضه بعضا، و من المعلوم أن المعنى الذي تعطيه القرائن متصلة أو منفصلة للفظ ليس بخارج عن ظهوره و بالخصوص في كلام نص متكلمه على أن ديدنه أن يتكلم بما يتصل بعضه ببعض، و يشهد بعضه على بعض و يرتفع كل اختلاف و تناف مترائى بالتدبر فيه، قال تعالى: {أ فلا يتدبّرُون الْقُرْآن و لوْ كان مِنْ عِنْدِ غيْرِ اللّهِ لوجدُوا فِيهِ اِخْتِلافاً كثِيراً} النساء - ٨٢.

تفسير الميزان ج۳

39الخامس عشر: ما عن الأصم: أن المحكم ما أجمع على تأويله و المتشابه ما اختلف فيه و كان المراد بالإجماع و الاختلاف كون مدلول الآية بحيث يختلف فيه الأنظار أو لا يختلف.

و فيه: أن ذلك مستلزم لكون جميع الكتاب متشابها و ينافيه التقسيم الذي في الآية إذ ما من آية من آي الكتاب إلا و فيه اختلاف ما: إما لفظا أو معنى أو في كونها ذات ظهور أو غيرها، حتى ذهب بعضهم إلى أن القرآن كله متشابه مستدلا بقوله تعالى: {كِتاباً مُتشابِهاً} الزمر - ٢٣، غفلة عن أن هذا الاستدلال منه يبتني على كون ما استدل به آية محكمة و هو يناقض قوله و ذهب آخرون إلى أن ظاهر الكتاب ليس بحجة أي أنه لا ظاهر له.

السادس عشر: أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره سواء كان الإشكال من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، ذكره الراغب.

قال في مفردات القرآن: و المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى، فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، و حقيقة ذلك: أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، و متشابه على الإطلاق، و محكم من وجه متشابه من وجه.

فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، و متشابه من جهة المعنى فقط، و متشابه من جهتهما. و المتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، و ذلك إما من جهة غرابته نحو الأب و يزفون، و إما من جهة مشاركة في اللفظ كاليد و العين، و الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب، و ذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو {و إِنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِي الْيتامى فانْكِحُوا ما طاب لكُمْ مِن النِّساءِ}، و ضرب لبسط الكلام نحو {ليْس كمِثْلِهِ شيْءٌ}، لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، و ضرب لنظم الكلام نحو {أنْزل على عبْدِهِ الْكِتاب و لمْ يجْعلْ لهُ عِوجاً قيِّماً}، تقديره الكتاب قيما و لم يجعل له عوجا و قوله: {و لوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُون} إلى قوله: {لوْ تزيّلُوا}.

و المتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى و أوصاف يوم القيامة، فإن تلك

تفسير الميزان ج۳

40الصفات لا تتصور لنا، إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه، أو لم يكن من جنس ما لم نحسه.

و المتشابه من جهة المعنى و اللفظ جميعا خمسة أضرب: الأول: من جهة الكمية كالعموم و الخصوص نحو {فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين}، و الثاني: من جهة الكيفية كالوجوب و الندب نحو {فانْكِحُوا ما طاب لكُمْ}، و الثالث من جهة الزمان كالناسخ و المنسوخ نحو {اِتّقُوا اللّه حقّ تُقاتِهِ}، و الرابع: من جهة المكان أو الأمور التي نزلت فيها نحو {و ليْس الْبِرُّ بِأنْ تأْتُوا الْبُيُوت مِنْ ظُهُورِها}، و قوله: {إِنّما النّسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ}، فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية، و الخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلوة و النكاح.

و هذه الجملة إذا تصورت علم: أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال المتشابه الم، و قول قتادة: المحكم الناسخ و المتشابه المنسوخ، و قول الأصم: المحكم ما أجمع على تأويله و المتشابه ما اختلف فيه.

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة و خروج دابة الأرض و كيفية الدابة و نحو ذلك. و ضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة و الأحكام الغلقة و ضرب متردد بين الأمرين، يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم و يخفى على من دونهم، و هو الضرب المشار إليه- بقوله (عليه السلام) في علي رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل، و قوله لابن عباس مثل ذلك، انتهى كلامه و هو أعم الأقوال في معنى المتشابه جمع فيها بين عدة من الأقوال المتقدمة.

و فيه: أولا: أن تعميمه المتشابه لموارد الشبهات اللفظية كغرابة اللفظ و إغلاق التركيب و العموم و الخصوص و نحوها لا يساعد عليه ظاهر الآية، فإن الآية جعلت المحكمات مرجعا يرجع إليه المتشابهات، و من المعلوم أن غرابة اللفظ و أمثالها لا تنحل عقدتها من جهة دلالة المحكمات، بل لها مرجع آخر ترجع إليه و تتضح به.

و أيضا: الآية تصف المتشابهات بأنها من شأنها أن تتبع لابتغاء الفتنة، و من المعلوم: أن اتباع العام من غير رجوع إلى مخصصه، و المطلق من غير رجوع إلى مقيده

تفسير الميزان ج۳

41و أخذ اللفظ الغريب مع الإعراض عما يفسره في اللغة مخالف لطريقة أهل اللسان لا تجوزه قريحتهم فلا يكون بالطبع موجبا لإثارة الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه.

و ثانيا: أن تقسيمه المتشابه بما يمكن فهمه لعامة الناس و ما لا يمكن فهمه لأحد و ما يمكن فهمه لبعض دون بعض ظاهر في أنه يرى اختصاص التأويل بالمتشابه، و قد عرفت خلافه.

هذا هو المعروف من أقوالهم في معنى المحكم و المتشابه و تمييز مواردهما، و قد عرفت ما فيها، و عرفت أيضا أن الذي يظهر من الآية على ظهورها و سطوع نورها خلاف ذلك كله، و أن الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه: أن تكون الآية مع حفظ كونها آية دالة على معنى مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام و المطلق إلى المخصص و المقيد و نحو ذلك بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لا ريب فيه تبين حال المتشابهة.

و من المعلوم أن معنى آية من الآيات لا يكون على هذا الوصف إلا مع كون ما يتبع من المعنى مألوفا مأنوسا عند الأفهام العامية تسرع الأذهان الساذجة إلى تصديقه أو يكون ما يرام من تأويل الآية أقرب إلى قبول هذه الأفهام الضعيفة الإدراك و التعقل.

و أنت إذا تتبعت البدع و الأهواء و المذاهب الفاسدة التي انحرف فيها الفرق الإسلامية عن الحق القويم بعد زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سواء كان في المعارف أو في الأحكام وجدت أكثر مواردها من اتباع المتشابه، و التأويل في الآيات بما لا يرتضيه الله سبحانه.

ففرقة تتمسك من القرآن بآيات للتجسيم، و أخرى للجبر، و أخرى للتفويض و أخرى لعثرة الأنبياء، و أخرى للتنزيه المحض بنفي الصفات، و أخرى للتشبيه الخالص و زيادة الصفات، إلى غير ذلك، كل ذلك للأخذ بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه.

و طائفة ذكرت: أن الأحكام الدينية إنما شرعت لتكون طريقا إلى الوصول فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعينا لمن ركبه فإنما المطلوب هو الوصول بأي طريق اتفق و تيسر، و أخرى قالت إن التكليف إنما هو لبلوغ الكمال، و لا معنى لبقائه بعد الكمال بتحقق الوصول فلا تكليف لكامل.

تفسير الميزان ج۳

42و قد كانت الأحكام و الفرائض و الحدود و سائر السياسات الإسلامية قائمة و مقامة في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله و سلم)لا يشذ منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحاله (صلى الله عليه وآله و سلم) تنقص و تسقط حكما فحكما، يوما فيوما بيد الحكومات الإسلامية، و لم يبطل حكم أو حد إلا و اعتذر المبطلون: أن الدين إنما شرع لصلاح الدنيا و إصلاح الناس، و ما أحدثوه أصلح لحال الناس اليوم، حتى آل الأمر إلى ما يقال: إن الغرض الوحيد من شرائع الدين إصلاح الدنيا بإجرائها، و الدنيا اليوم لا تقبل السياسة الدينية و لا تهضمها بل تستدعي وضع قوانين ترتضيها مدنية اليوم و إجراءها، و إلى ما يقال إن التلبس بالأعمال الدينية لتطهير القلوب و هدايتها إلى الفكرة و الإرادة الصالحتين، و القلوب المتدربة بالتربية الاجتماعية، و النفوس الموقوفة على خدمة الخلق في غنى عن التطهر بأمثال الوضوء و الغسل و الصلوة و الصوم.

إذا تأملت في هذه و أمثالها و هي لا تحصى كثرة و تدبرت في قوله تعالى: {فأمّا الّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زيْغٌ فيتّبِعُون ما تشابه مِنْهُ اِبْتِغاء الْفِتْنةِ و اِبْتِغاء تأْوِيلِهِ} (الآية) لم تشك في صحة ما ذكرناه، و قضيت بأن هذه الفتن و المحن التي غادرت الإسلام و المسلمين لم تستقر قرارها إلا من طريق اتباع المتشابه، و ابتغاء تأويل القرآن.

و هذا - و الله أعلم - هو السبب في تشديد القرآن الكريم في هذا الباب، و إصراره البالغ على النهي عن اتباع المتشابه و ابتغاء الفتنة و التأويل و الإلحاد في آيات الله و القول فيها بغير علم و اتباع خطوات الشيطان فإن من دأب القرآن أنه يبالغ في التشديد في موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان الدين فتنهدم به بنيته كالتشديد الواقع في تولي الكفار، و مودة ذوي القربى، و قرار أزواج النبي، و معاملة الربا، و اتحاد الكلمة في الدين و غير ذلك.

و لا يغسل رين الزيغ من القلوب و لا يسد طريق ابتغاء الفتنة اللذين منشؤهما الركون إلى الدنيا و الإخلاد إلى الأرض و اتباع الهوى إلا ذكر يوم الحساب كما قال تعالى: {و لا تتّبِعِ الْهوى فيُضِلّك عنْ سبِيلِ اللّهِ إِنّ الّذِين يضِلُّون عنْ سبِيلِ اللّهِ لهُمْ عذابٌ شدِيدٌ بِما نسُوا يوْم الْحِسابِ} ص - ٢٦، و لذلك ترى الراسخين في العلم المتأبين تأويل القرآن بما لا يرتضيه ربهم يشيرون إلى ذلك في خاتمة مقالهم حيث يقولون: {ربّنا إِنّك جامِعُ النّاسِ لِيوْمٍ لا ريْب فِيهِ إِنّ اللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعاد}.

تفسير الميزان ج۳

43٢ - ما معنى كون المحكمات أم الكتاب

ذكر جماعة: أن كون الآيات المحكمة أم الكتاب كونها أصلا في الكتاب عليه تبتني قواعد الدين و أركانها فيؤمن بها، و يعمل بها و ليس الدين إلا مجموعا من الاعتقاد و العمل، و أما الآيات المتشابهة فهي لتزلزل مرادها و تشابه مدلولها لا يعمل بها بل إنما يؤمن بها إيمانا.

و أنت بالتأمل فيما تقدم من الأقوال تعلم أن هذا لازم بعض الأقوال المتقدمة، و هي التي ترى أن المتشابه إنما صار متشابها لاشتماله على تأويل يتعذر الوصول إليه و فهمه، أو أن المتشابه يمكن حصول العلم به و رفع تشابهه في الجملة أو بالجملة بالرجوع إلى عقل أو لغة أو طريقة عقلائية يستراح إليها في رفع الشبهات اللفظية.

و قال آخرون: إن معنى أمومة المحكمات رجوع المتشابهات إليها، و كلامهم مختلف في تفسير هذا الرجوع فظاهر بعضهم: أن المراد بالرجوع هو قصر المتشابهات على الإيمان و الاتباع العملي في مواردها للمحكم كالآية المنسوخة يؤمن بها و يرجع في موردها إلى العمل بالناسخة، و هذا القول لا يغاير القول الأول كثير مغايرة، و ظاهر بعض آخر أن معناها كون المحكمات مبينة للمتشابهات، رافعة لتشابهها.

و الحق هو المعنى الثالث، فإن معنى الأمومة الذي تدل عليه قوله: {هُنّ أُمُّ الْكِتابِ} (الآية) يتضمن عناية زائدة و هو أخص من معنى الأصل الذي فسرت به الأم في القول الأول، فإن في هذه اللفظة. أعني لفظة الأم عناية بالرجوع الذي فيه انتشاء و اشتقاق و تبعض، فلا تخلو اللفظة عن الدلالة على كون المتشابهات ذات مداليل ترجع و تتفرع على المحكمات، و لازمه كون المحكمات مبينة للمتشابهات.

على أن المتشابه إنما كان متشابها لتشابه مراده لا لكونه ذا تأويل، فإن التأويل كما مر يوجد للمحكم كما يوجد للمتشابه، و القرآن يفسر بعضه بعضا، فللمتشابه مفسر و ليس إلا المحكم، مثال ذلك قوله تعالى: {إِلى ربِّها ناظِرةٌ} القيامة - ٢٣، فإنه آية متشابهة، و بإرجاعها إلى قوله تعالى: {ليْس كمِثْلِهِ شيْءٌ} الشورى - ١١، و قوله تعالى {لا تُدْرِكُهُ الْأبْصارُ} الأنعام - ١٠٣، يتبين: أن المراد بها نظرة و رؤية من غير سنخ رؤية البصر الحسي، و قد قال تعالى: {ما كذب الْفُؤادُ ما رأى

تفسير الميزان ج۳

44أ فتُمارُونهُ على ما يرى}، إلى أن قال {لقدْ رأى مِنْ آياتِ ربِّهِ الْكُبْرى} النجم - ١٨، فأثبت للقلب رؤية تخصه، و ليس هو الفكر فإن الكفر إنما يتعلق بالتصديق و المركب الذهني و الرؤية إنما تتعلق بالمفرد العيني، فيتبين بذلك أنه توجه من القلب ليست بالحسية المادية و لا بالعقلية الذهنية، و الأمر على هذه الوتيرة في سائر المتشابهات.

٣ - ما معنى التأويل؟

فسر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير و هو المراد من الكلام و إذ كان المراد من بعض الآيات معلوما بالضرورة كان المراد بالتأويل على هذا من قوله تعالى: {و اِبْتِغاء تأْوِيلِهِ و ما يعْلمُ تأْوِيلهُ إِلاّ اللّهُ} (الآية) هو المعنى المراد بالآية، المتشابهة، فلا طريق إلى العلم بالآيات المتشابه على هذا القول لغير الله سبحانه أو لغيره و غير الراسخين في العلم.

و قالت طائفة أخرى: إن المراد بالتأويل: هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ، و قد شاع هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعد ما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع.

و كيف كان فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين كما أن المعنى الأول هو الذي كان شائعا بين قدماء المفسرين سواء فيه من كان يقول: إن التأويل لا يعلمه إلا الله، و من كان يقول إن الراسخين في العلم أيضا يعلمونه كما نقل- عن ابن عباس أنه كان يقول: أنا من الراسخين في العلم و أنا أعلم تأويله.

و ذهب طائفة أخرى: إلى أن التأويل معنى من معاني الآية لا يعلمه إلا الله تعالى، أو لا يعلمه إلا الله و الراسخون في العلم مع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ، فيرجع الأمر إلى أن للآية المتشابهة معاني متعددة بعضها تحت بعض، منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع الأفهام، و منها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله سبحانه أو هو تعالى و الراسخون في العلم.

و قد اختلفت أنظارهم في كيفية ارتباط هذه المعاني باللفظ فإن من المتيقن أنها من حيث كونها مرادة من اللفظ ليست في عرض واحد و إلا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هو غير جائز على ما بين في محله، فهي لا محالة معان مترتبة في

تفسير الميزان ج۳

45الطول: فقيل: إنها لوازم معنى اللفظ إلا أنها لوازم مترتبة بحيث يكون للفظ معنى مطابقي و له لازم و للازمه لازم و هكذا، و قيل: إنها معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره، فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة لمعنى اللفظ و إرادة لباطنه بعين إرادته نفسه كما إنك إذا قلت: اسقني فلا تطلب بذاك إلا السقي و هو بعينه طلب للإرواء، و طلب لرفع الحاجة الوجودية، و طلب للكمال الوجودي و ليس هناك أربعة أوامر و مطالب، بل الطلب الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الأمور التي بعضها في باطن بعض و السقي مرتبط بها و معتمد عليها.