المؤلّف العلامة الطباطبائي

القسم القرآن والحديث والدعاء

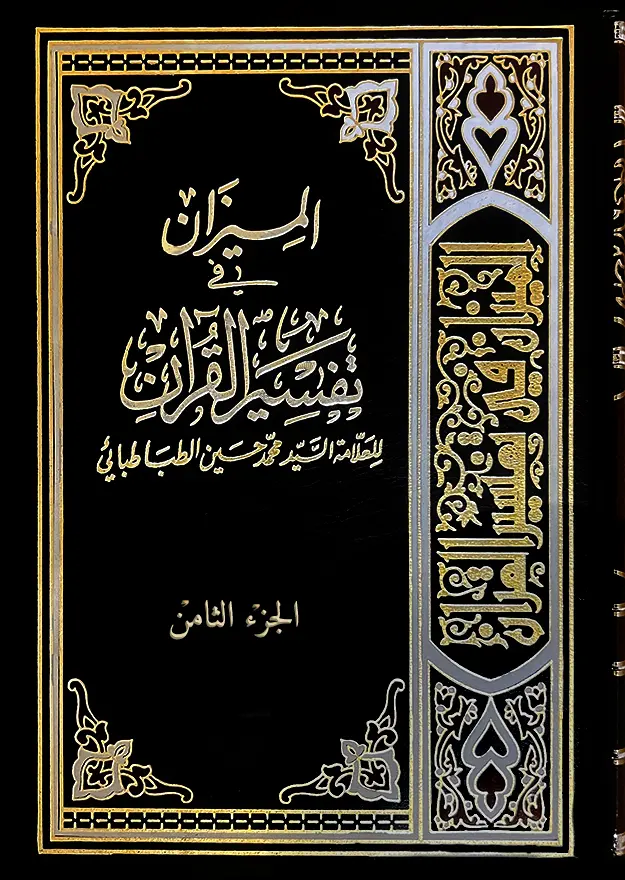

المجموعة الميزان في تفسير القرآن

التوضيح

تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير سورة الأعراف كاملة

- (٧)سورة الأعراف مكية و هي مائتا و ستة آية (٢٠٦)

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١ الی ٩]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٠الی ٢٥]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٢٦ الی ٣٦ ]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٣٧ الی ٥٣]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٥٤ الی ٥٨]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٥٩ الی ٦٤ ]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٦٥ الی ٧٢ ]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٧٣ الی ٧٩ ]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٨٠الی ٨٤]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٨٥ الی ٩٣]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٩٤ الی ١٠٢]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٠٣ الی ١٢٦]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٢٧ الی ١٣٧]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٣٨ الی ١٥٤]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٥٥ الی ١٦٠]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٦١ الی ١٧١]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٧٢ الی ١٧٤]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٧٥ الی ١٧٩ ]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٠الی ١٨٦ ]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٧ الی ١٨٨ ]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٩ الی ١٩٨]

- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٩٩ الی ٢٠٦ ]

تفسير الميزان ج۸

1تفسير الميزان ج۸

2الميزان في تفسير القرآن

الجزء الثامن

تأليف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه

تفسير الميزان ج۸

3تفسير الميزان ج۸

4تفسير الميزان ج۸

5(٧)سورة الأعراف مكية و هي مائتا و ستة آية (٢٠٦)

[سورة الأعراف (٧): الآیات ١ الی ٩]

{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ المص ١ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ٣ وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ٤ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٥ فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِينَ ٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ ٧ وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ٨ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٩}

بيان

السورة تشتمل من الغرض على مجموع ما تشتمل عليه السور المصدرة بالحروف المقطعة {الم} و السورة المصدرة بحرف {ص} فليكن على ذكر منك حتى نستوفي ما

تفسير الميزان ج۸

6استيفاؤه من البحث في أول سورة حم عسق إن شاء الله تعالى عن الحروف المقطعة القرآنية.

و السورة كأنها تجعل العهد الإلهي المأخوذ من الإنسان على أن يعبد الله و لا يشرك به شيئا أصلا يبحث عما آل إليه أمره بحسب مسير الإنسانية في الأمم و الأجيال فأكثرهم نقضوه و نسوه ثم إذا جاءتهم آيات مذكرة لهم أو أنبياء يدعونهم إليه كذبوا و ظلموا بها و لم يتذكر بها إلا الأقلون.

و ذلك أن العهد الإلهي الذي هو إجمال ما تتضمنه الدعوة الدينية الإلهية إذا نزل بالإنسان و طبائع الناس مختلفة في استعداد القبول و الرد تحول لا محالة بحسب أماكن نزوله و الأوضاع و الأحوال و الشرائط الحافة بنفوس الناس فأنتج في بعض النفوس و هي النفوس الطاهرة الباقية على أصل الفطرة الاهتداء إلى الإيمان بالله و آياته، و في آخرين و هم الأكثرون ذوو النفوس المخلدة إلى الأرض المستغرقة في شهوات الدنيا خلاف ذلك من الكفر و العتو.

و استتبع ذلك ألطافا إلهية خاصة بالمؤمنين من توفيق و نصر و فتح في الدنيا، و نجاة من النار و فوز بالجنة و أنواع نعيمها الخالد في الآخرة، و غضبا و لعنا نازلا على الكافرين و عذابا واقعا يهلك جمعهم، و يقطع نسلهم، و يخمد نارهم، و يجعلهم أحاديث و يمزقهم كل ممزق، و لعذاب الآخرة أخزى و هم لا ينصرون.

فهذه هي سنة الله التي قد خلت في عباده و على ذلك ستجري، و الله يحكم لا معقب لحكمه و هو على صراط مستقيم.

فتفاصيل هذه السنة إذا وصفت لقوم ليدعوهم ذلك إلى الإيمان بالله و آياته كان ذلك إنذارا لهم، و إذا وصفت لقوم مؤمنين و لهم علم بربهم في الجملة و معرفة بمقامه الربوبي كان ذلك تذكيرا لهم بآيات الله و تعليما بما يلزمه من المعارف و هي معرفة الله و معرفة أسمائه الحسنى و صفاته العليا و سنته الجارية في الآخرة و الأولى و هذا هو الذي يلوح من قوله تعالى في الآية الثانية من السورة: {لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} أن غرضها هو الإنذار و الذكرى.

و السورة على أنها مكية إلا آيات اختلف فيها وجه الكلام فيها بحسب

تفسير الميزان ج۸

7الطبع إلى المشركين و طائفة قليلة آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما يظهر من آيات أولها و آخرها إنذار لعامة الناس بما فيها من الحجة و الموعظة و العبرة، و قصة آدم (عليه السلام) و إبليس و قصص نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى (عليه السلام)، و هي ذكرى للمؤمنين تذكرهم ما يشتمل عليه إجمال إيمانهم من المعارف المتعلقة بالمبدإ و المعاد و الحقائق التي هي آيات إلهية.

و السورة تتضمن طرفا عاليا من المعارف الإلهية منها وصف إبليس و قبيله، و وصف الساعة و الميزان و الأعراف و عالم الذر و الميثاق و وصف الذاكرين لله، و ذكر العرش، و ذكر التجلي، و ذكر الأسماء الحسنى، و ذكر أن للقرآن تأويلا إلى غير ذلك.

و هي تشتمل على ذكر إجمالي من الواجبات و المحرمات كقوله: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}: سورة الاعراف، الآية ٢٩، و قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ}: سورة الاعراف، الآية ٣٣، و قوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ}: سورة الاعراف، الآية ٣٢ فنزولها قبل نزول سورة الأنعام التي فيها قوله: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الأنعام: ١٤٥، فإن ظاهر الآية أن الحكم بإباحة غير ما استثني من المحرمات كان نازلا قبل السورة فالإشارة بها إلى ما في هذه السورة.

على أن الأحكام و الشرائع المذكورة في هذه السورة أوجز و أكثر إجمالا مما ذكر في سورة الأنعام في قوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} (الآية)، و ذلك يؤيد كون هذه السورة قبل الأنعام نزولا على ما هو المعهود من طريقة تشريع الأحكام في الإسلام تدريجا آخذا من الإجمال إلى التفصيل.

قوله تعالى: {المص كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} تنكير الكتاب و توصيفه بالإنزال إليه من غير ذكر فاعل الإنزال كل ذلك للدلالة على التعظيم و يتخصص وصف الكتاب و وصف فاعله بعض التخصص بما يشتمل عليه قوله: {فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ} من التفريع كأنه قيل: هذا كتاب مبارك يقص آيات الله أنزله إليك ربك فلا يكن في صدرك حرج منه كما أنه لو كان كتابا غير الكتاب و ألقاه إليك ربك لكان من حقه أن يتحرج و يضيق منه صدرك لما في تبليغه و دعوة الناس إلى ما يشتمل عليه من الهدى من المشاق و المحن.

تفسير الميزان ج۸

8و قوله: {لِتُنْذِرَ بِهِ} غاية للإنزال متعلقة به كقوله: {وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} و تخصيص الذكرى بالمؤمنين دليل على أن الإنذار يعمهم و غيرهم، فالمعنى: أنزل إليك الكتاب لتنذر به الناس و هو ذكرى للمؤمنين خاصة لأنهم يتذكرون بالآيات و المعارف الإلهية المذكورة فيها مقام ربهم فيزيد بذلك إيمانهم و تقر بها أعينهم، و أما عامة الناس فإن هذا الكتاب يؤثر فيهم أثر الإنذار بما يشتمل عليه من ذكر سخط الله و عقابه للظالمين في الدار الآخرة، و في الدنيا بعذاب الاستئصال كما تشرحه قصص الأمم السالفة.

و من هنا يظهر: أن قول بعضهم: إن قوله: {لِتُنْذِرَ بِهِ} متعلق بالحرج و المعنى: لا يكن في صدرك حرج للإنذار به، ليس بمستقيم فإن تعقبه بقوله: {وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} بما عرفت من معناه يدفع ذلك.

و يظهر أيضا ما في ظاهر قول بعضهم: إن المراد بالمؤمنين كل من كان مؤمنا بالفعل عند النزول و من كان في علم الله أنه سيؤمن منهم! فإن الذكرى المذكور في الآية لا يتحقق إلا فيمن كان مؤمنا بالفعل.

قوله تعالى: {اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} لما ذكر لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم)أنه كتاب أنزل إليه لغرض الإنذار شرع في الإنذار و رجع من خطابه (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى خطابهم فإن الإنذار من شأنه أن يكون بمخاطبة المنذرين اسم مفعول و قد حصل الغرض من خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).

و خاطبهم بالأمر باتباع ما أنزل إليهم من ربهم، و هو القرآن الآمر لهم بحق الاعتقاد و حق العمل أعني الإيمان بالله و آياته و العمل الصالح الذين يأمر بهما الله سبحانه في كتابه و ينهى عن خلافهما، و الجملة أعني قوله: {اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} موضوعة وضع الكناية كنى بها عن الدخول تحت ولاية الله سبحانه و الدليل عليه قوله {وَ لاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} حيث لم يقل في مقام المقابلة: و لا تتبعوا غير ما أنزل إليكم.

و المعنى: و لا تتبعوا غيره تعالى و هم كثيرون فيكونوا لكم أولياء من دون الله قليلا ما تذكرون، و لو تذكرتم لدريتم أن الله تعالى هو ربكم لا رب لكم سواه فليس لكم من دونه أولياء.

تفسير الميزان ج۸

9قوله تعالى: {وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} تذكير لهم بسنة الله الجارية في المشركين من الأمم الماضية إذ اتخذوا من دون الله أولياء فأهلكهم الله بعذاب أنزله إليهم ليلا أو نهارا فاعترفوا بظلمهم.

و البيات التبييت و هو قصد العدو ليلا، و القائلون من القيلولة و هو النوم نصف النهار، و قوله: {بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} و لم يقل ليلا أو نهارا كأنه للإشارة إلى أخذ العذاب إياهم و هم آخذون في النوم آمنون مما كمن لهم من البأس الإلهي الشديد غافلون مغفلون.

قوله تعالى: {فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} تتميم للتذكير يبين أن الإنسان بوجدانه و سره يشاهد الظلم من نفسه إن اتخذ من دون الله أولياء بالشرك، و أن السنة الإلهية أن يأخذ منه الاعتراف بذلك ببأس العذاب إن لم يعترف به طوعا و لم يخضع لمقام الربوبية فليعترف اختيارا و إلا فسيعترف اضطرارا.

قوله تعالى: {فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِينَ} دل البيان السابق على أنهم مكلفون بتوحيد الله سبحانه موظفون برفض الأولياء من دونه غير مخلين و ما فعلوا، و لا متروكون و ما شاءوا، فإذا كان كذلك فهم مسئولون عما أمروا به من الإيمان و العمل الصالح، و ما كلفوا به من القول الحق، و الفعل الحق و هذا الأمر و التكليف قائم بطرفين: الرسول الذي جاءهم به و القوم الذين جاءهم، و لهذا فرع على ما تقدم من حديث إهلاك القرى و أخذ الاعتراف منهم بالظلم قوله: {فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِينَ}.

و قد ظهر بذلك أن المراد بالذين أرسل إليهم الناس و بالمرسلين الأنبياء و الرسل (عليه السلام)، و ما قيل: إن المراد بالذين أرسل إليهم الأنبياء، و بالمرسلين الملائكة لا يلائم السياق إذ لا وجه لإخراج المشركين عن شمول السؤال و الكلام فيهم.

على أن الآية التالية لا تلائم ذلك أيضا. على أن الملائكة لم يدخلوا في البيان السابق بوجه لا بالذات و لا بالتبع.

قوله تعالى: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ} دل البيان السابق على أنهم مربوبون مدبرون فسيسألون عن أعمالهم ليجزوا بما عملوا، و هذا إنما يتم فيما إذا كان

تفسير الميزان ج۸

10السائل على علم من أمر أعمالهم فإن المسئول لا يؤمن أن يكذب لجلب النفع إلى نفسه و دفع الضرر عن نفسه في مثل هذا الموقف الصعب الهائل الذي يهدده بالهلاك الخالد و الخسران المؤبد.

و لذلك فرع عليه قوله: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ} إلخ، و قد نكر العلماء للاعتناء بشأنه و أنه علم لا يخطئ و لا يغلط، و لذلك أكده بعطف قوله: {وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ} عليه للدلالة على أنه كان شاهدا غير غائب، و إن وكل عليهم من الملائكة من يحفظ عليهم أعمالهم بالكتابة فإنه بكل شيء محيط.

قوله تعالى: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} إلى آخر الآيتين» الآيتان تخبران عن الوزن و هو توزين الأعمال أو الناس العاملين من حيث عملهم، و الدليل عليه قوله تعالى: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} إلى أن قال {وَ كَفىَ بِنَا حَاسِبِينَ} الأنبياء: ٤٧، حيث دل على أن هذا الوزن من شعب حساب الأعمال، و أوضح منه قوله: {يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ اَلنَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}: الزلزال: ٨، حيث ذكر العمل و أضاف الثقل إليه خيرا و شرا.

و بالجملة الوزن إنما هو للعمل دون عامله فالآية تثبت للعمل وزنا سواء كان خيرا أو شرا غير أن قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَزْناً}: الكهف: ١٠٥، يدل على أن الأعمال في صور الحبط و قد تقدم الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الكتاب لا وزن لها أصلا، و يبقى للوزن أعمال من لم تحبط أعماله.

فما لم يحبط من الأعمال الحسنة و السيئة، له وزن يوزن به لكن الآيات في عين أنها تعتبر للحسنات و السيئات ثقلا إنما تعتبر فيها الثقل الإضافي و ترتب القضاء الفصل عليه بمعنى أن ظاهرها أن الحسنات توجب ثقل الميزان و السيئات خفة الميزان لا أن توزن الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثم السيئات و يؤخذ ما لها من الثقل ثم يقايس الثقلان فأيهما كان أكثر كان القضاء له فإن كان الثقل للحسنة كان القضاء بالجنة و إن كان للسيئة كان القضاء بالنار، و لازم ذلك صحة فرض أن يتعادل الثقلان كما في الموازين الدائرة بيننا من ذي الكفتين و القبان و غيرهما.

تفسير الميزان ج۸

11لا بل ظاهر الآيات أن الحسنة تظهر ثقلا في الميزان و السيئة خفة فيه كما هو ظاهر قوله: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ} و نظيره قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ}: المؤمنون: ١٠٣، و قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ}: القارعة: ١١، فالآيات كما ترى تثبت الثقل في جانب الحسنات دائما و الخفة في جانب السيئات دائما.

و من هناك يتأيد في النظر أن هناك أمرا آخر تقايس به الأعمال و الثقل له فما كان منها حسنة انطبق عليه و وزن به و هو ثقل الميزان، و ما كان منها سيئة لم ينطبق عليه و لم يوزن به و هو خفة الميزان كما نشاهده فيما عندنا من الموازين فإن فيها مقياسا و هو الواحد من الثقل كالمثقال يوضع في إحدى الكفتين ثم يوضع المتاع في الكفة الأخرى فإن عادل المثقال وزنا بوجه على ما يدل عليه الميزان أخذ به و إلا فهو الترك لا محالة، و المثقال في الحقيقة هو الميزان الذي يوزن به، و أما القبان و ذو الكفتين و نظائرهما فهي مقدمة لما يبينه المثقال من حال المتاع الموزون به ثقلا و خفة كما أن واحد الطول و هو الذراع أو المتر مثلا ميزان يوزن به الأطوال فإن انطبق الطول على الواحد المقياس فهو و إلا ترك.

ففي الأعمال واحد مقياس توزن به فللصلاة مثلا ميزان توزن به و هي الصلاة التامة التي هي حق الصلاة، و للزكاة و الإنفاق نظير ذلك، و للكلام و القول حق القول الذي لا يشتمل على باطل، و هكذا كما يشير إليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}: آل عمران: ١٠٢.

فالأقرب إلى هذا البيان أن يكون المراد بقوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} أن الوزن الذي يوزن به الأعمال يومئذ إنما هو الحق فبقدر اشتمال العمل على الحق يكون اعتباره و قيمته و الحسنات مشتملة على الحق فلها ثقل كما أن السيئات ليست إلا باطلة فلا ثقل لها، فالله سبحانه يزن الأعمال يومئذ بالحق فما اشتمل عليه العمل من الحق فهو وزنه و ثقله.

تفسير الميزان ج۸

12و لعله إليه الإشارة بالقضاء بالحق في قوله: {وَ أَشْرَقَتِ اَلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ اَلْكِتَابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}: الزمر: ٦٩ و الكتاب الذي ذكر الله أنه يوضع يومئذ و إنما يوضع للحكم به - هو الذي أشار إليه بقوله: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ}: الجاثية: ٢٩، فالكتاب يعين الحق و ما اشتمل عليه العمل منه، و الوزن يشخص مقدار الثقل.

و على هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل دون المعنى المصدري، و إنما عبر بالموازين بصيغة الجمع في قوله: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} {وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} الدال على أن لكل أحد موازين كثيرة من جهة اختلاف الحق الذي يوزن به باختلاف الأعمال فالحق في الصلاة و هو حق الصلاة غير الحق في الزكاة و الصيام و الحج و غيرها، و هو ظاهر، فهذا ما ينتجه البيان السابق.

و الذي ذكره جمهور المفسرين في معنى قوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} أن الوزن مرفوع على الابتداء و يومئذ ظرف و الحق صفة الوزن و هو خبره و التقدير: و الوزن يومئذ الوزن الحق و هو العدل، و يؤيده قوله تعالى في موضع آخر: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}: الأنبياء: ٤٧.

و ربما قيل: إن الوزن مبتدأ و خبره يومئذ و الحق صفة الوزن، و التقدير: و الوزن الحق إنما هو في يوم القيامة، و قال في الكشاف: و رفعه يعني الوزن على الابتداء و خبره يومئذ، و الحق صفته أي و الوزن يوم يسأل الله الأمم و رسلهم الوزن الحق أي العدل (انتهى) و هو غريب إلا أن يوجه بحمل قوله: الوزن الحق «إلخ» على الاستئناف.

و قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} الموازين جمع ميزان على ما تقدم من البيان و يؤيده الآية المذكورة آنفا: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} و الأنسب بما ذكره القوم في معنى قوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} أن يكون جمع موزون و هو العمل و إن أمكن أن يجعل جمع ميزان و يوجه تعدد الموازين بتعدد الأعمال الموزونة بها.

لكن يبقى الكلام على قول المفسرين: إن الوزن الحق هو العدل في تصوير معنى ثقل الموازين بالحسنات و خفتها بالسيئات فإن فيما يوزن به الأعمال حسناتها و سيئاتها خفاء، و القسط و هو العدل صفة للتوزين و هو نعت لله سبحانه على ما يظهر من قوله

تفسير الميزان ج۸

13{وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفى بِنَا حَاسِبِينَ}: الأنبياء: ٤٧، فإن ظاهر قوله: {فَلاَ تُظْلَمُ}، إلخ إن الله لا يظلمهم فالقسط قسطه و عدله فليس القسط هو الميزان يومئذ بل وضع الموازين هو وضع العدل يومئذ، فافهم ذلك.

و هذا هو الذي بعثهم على أن فسروا ثقل الموازين برجحانها بنوع من التجوز فالمراد بثقل الموازين رجحان الأعمال بكونها حسنات و خفتها مرجوحيتها بكونها سيئات و معنى الآية: و الوزن يومئذ العدل أي الترجيح بالعدل فمن رجحت أعماله لغلبة الحسنات فأولئك هم المفلحون، و من لم يترجح أعماله لغلبة سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي ذهبت رأس مالهم الذي هو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لتكذيبهم بها.

و يعود الكلام حينئذ إلى الملاك الذي به تترجح الحسنة على السيئة و سيما إذا اختلطت الأعمال و اجتمعت حسنات و سيئات، و الحسنات و السيئات مختلفة كبرا و صغرا فيما هو الملاك الذي يعلم به غلبة أحد القبيلين على الآخر؟ فإخباره تعالى بأن أمر الوزن جار على العدل يدل على جريانه بحيث تتم به الحجة يومئذ على العباد فلا محالة هناك أمر تشتمل عليه الحسنة دون السيئة، و به الترجيح، و به يعلم غلبة الثقيل على الخفيف و الحسنة على السيئة إذا اجتمعت من كل منهما عدد مع الأخرى و إلا لزم القول بالجزاف البتة.

و هذا كله مما يؤيد ما قدمناه من الاحتمال، و هو أن يكون توزين الأعمال بالحق، و هو التوزين العادل فمن ثقلت موازينه باشتمال أعماله على الحق فأولئك هم المفلحون، و من خفت موازينه لعدم اشتمال أعماله على الحق الواجب في العبودية فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بتكذيبهم بها و عدم تزودهم بما يعيشون به هذا اليوم فقد أهلكوا أنفسهم بما أحلوها دار البوار جهنم يصلونها و بئس القرار.

فقد تبين بما قدمناه أولا: أن الوزن يوم القيامة هو تطبيق الأعمال على ما هو الحق فيها، و بقدر اشتمالها عليه تستعقب الثواب و إن لم تشتمل فهو الهلاك، و هذا التوزين هو العدل، و الكلام في الآيات جار على ظاهره من غير تأويل.

و قيل: إن المراد بالوزن هو العدل، و ثقل الميزان هو رجحان العمل فالكلام موضوع على نحو من الاستعارة، و قد تقدم.

تفسير الميزان ج۸

14و قيل: إن الله ينصب يوم القيامة ميزانا له لسان و كفتان فتوزن به أعمال العباد من الحسنات و السيئات، و قد اختلف هؤلاء في كيفية توزين الأعمال، و هي أعمال انعدمت بصدورها، و لا يجوز إعادة المعدوم من الأعراض عندهم، على أنها لا وزن لها، فقيل: إنما توزن صحائف الأعمال لا أنفسها، و قيل: تظهر للأعمال من حسناتها و سيئاتها آثار و علائم خاصة بها فتوزن العلامات بمشهد من الناس، و قيل: تظهر الحسنات في صور حسنة و السيئات في صور قبيحة منكرة فتوزن الصور، و قيل توزن نفس المؤمن و الكافر دون أعمالهما من حسنة أو سيئة، و قيل: الوزن ظهور قدر الإنسان، و ثقل الميزان كرامته و عظم قدره، و خفة الميزان هوانه و ذلته.

و هذه الأقوال على تشتتها لا تعتمد على حجة من ألفاظ الآيات، و هي جميعا لا تخلو عن بناء الوزن الموصوف على الجزاف لأن الحجة لا تتم بذلك على العبد، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

و ثانيا: أن هناك بالنسبة إلى كل إنسان موازين توزن بها أعماله و الميزان في كل باب من العمل هو الحق الذي يشتمل عليه ذلك العمل كما تقدم فإن يوم القيامة هو اليوم الذي لا سلطان فيه إلا للحق و لا ولاية فيه إلا لله الحق، قال تعالى: {ذَلِكَ اَلْيَوْمُ اَلْحَقُّ}: النبأ: ٣٩، و قال تعالى: {هُنَالِكَ اَلْوَلاَيَةُ لِلَّهِ اَلْحَقِّ}: الكهف: ٤٤، و قال: {هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اَللَّهِ مَوْلاَهُمُ اَلْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ}: يونس: ٣٠.

بحث روائي

في الدر المنثور أخرج ابن الضريس و النحاس في ناسخه و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: سورة الأعراف نزلت بمكة.

أقول: و رواه أيضا عن ابن مردويه عن ابن الزبير.

و فيه أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادة قال: آية من الأعراف مدنية، و هي {وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ اَلْبَحْرِ} إلى آخر الآية، و سائرها مكية.

أقول: و هو منه اجتهاد و سيأتي ما يتعلق به من الكلام.

تفسير الميزان ج۸

15و فيه: قوله تعالى: {فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ} (الآية): أخرج أحمد عن معاوية بن حيدة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إن ربي داعي و إنه سائلي: هل بلغت عبادي؟ و إني قائل: رب إني قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه و كفه.

و فيه: أخرج البخاري و مسلم و الترمذي و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فالإمام يسأل عن الناس، و الرجل يسأل عن أهله، و المرأة تسأل عن بيت زوجها، و العبد يسأل عن مال سيده.

أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة، و الروايات في السؤال يوم القيامة كثيرة واردة من طرق الفريقين سنورد جلها في موضع يناسبها إن شاء الله تعالى.

و فيه أخرج أبو الشيخ عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات و السيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة و من رجحت سيئاته على حسناته دخل النار.

و فيه أخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص عن علي بن أبي طالب قال: من كان ظاهره أرجح من باطنه خفف ميزانه يوم القيامة، و من كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة.

أقول: الروايتان لا بأس بهما من حيث المضمون لكنهما لا تصلحان لتفسير الآيتين و لم تردا له لأخذ الرجحان فيهما في جانبي الحسنة و السيئة جميعا.

و فيه: أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: خلق الله كفتي الميزان مثل السماء و الأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا؟ قال: أزن به من شئت، و خلق الله الصراط كحد السيف فقالت الملائكة: يا ربنا من تجيز على هذا؟ قال: أجيز عليه من شئت.

أقول: و روى الحاكم في الصحيح عن سلمان مثله، و ظاهر الرواية أن الميزان يوم القيامة على صفة الميزان الموجود في الدنيا المعمول لتشخيص الأثقال و هناك روايات متفرقة تشعر بذلك، و هي واردة لتقريب المعنى إلى الأفهام الساذجة بدليل ما سيوافيك من الروايات.

تفسير الميزان ج۸

16و في الإحتجاج في حديث هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام): أنه سأله الزنديق فقال أو ليس يوزن الأعمال؟ قال: لا أن الأعمال ليست بأجسام و إنما هي صفة ما عملوا، و إنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء، و لا يعرف ثقلها و خفتها، و إن الله لا يخفى عليه شيء، قال: فما معنى الميزان؟ قال: العدل. قال: فما معناه في كتابه {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ}؟ قال: فمن رجح عمله، الخبر.

أقول: و في الرواية تأييد ما قدمناه في تفسير الوزن، و من ألطف ما فيها قوله (عليه السلام) «و إنما هي صفة ما عملوا» يشير (عليه السلام) إلى أن ليس المراد بالأعمال في هذه الأبواب هو الحركات الطبيعية الصادرة عن الإنسان لاشتراكها بين الطاعة و المعصية بل الصفات الطارئة عليها التي تعتبر لها بالنظر إلى السنن و القوانين الاجتماعية أو الدينية مثل الحركات الخاصة التي تسمى وقاعا بالنظر إلى طبيعة نفسها ثم تسمى نكاحا إذا وافقت السنة الاجتماعية أو الإذن الشرعي، و تسمى زنا إذا لم توافق ذلك، و طبيعة الحركات الصادرة واحدة، و قد استدل (عليه السلام) لما ذكره من طريقين: أحدهما: أن الأعمال صفات لا وزن لها و الثاني: أن الله سبحانه لا يحتاج إلى توزين الأشياء لعدم اتصافه بالجهل تعالى شأنه.

قال بعضهم: إنه بناء على ما هو الحق من تجسم الأعمال في الآخرة، و إمكان تأثير حسن العمل ثقلا فيه، و كون الحكمة في الوزن تهويل العاصي و تفضيحه و تبشير المطيع و ازدياد فرحه و إظهار غاية العدل، و في الرواية وجوه من الإشكال فلا بد من تأويلها إن أمكن و إلا فطرحها أو حملها على التقية، انتهى.

أقول: قد تقدم البحث عن معنى تجسم الأعمال و ليس من الممتنع أن يتمثل الأعمال عند الحساب، و العدل الإلهي القاضي فيها في صورة ميزان توزن به أمتعة الأعمال و سلعها لكن الرواية لا تنفي ذلك و إنما تنفي كون الأعمال أجساما دنيوية محكومة بالجاذبية الأرضية التي تظهر فيها في صورة الثقل و الخفة، أولا.

و الإشكال مبني على كون كيفية الوزن بوضع الحسنات في كفة من الميزان. و السيئات في كفة أخرى ثم الوزن و القياس، و قد عرفت: أن الآية بمعزل عن الدلالة على ذلك أصلا، ثانيا.

و في التوحيد بإسناده عن أبي معمر السعداني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث

تفسير الميزان ج۸

17قال: و أما قوله: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} و {خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} فإنما يعني: الحسنات توزن الحسنات و السسيئات فالحسنات ثقل الميزان و السيئات خفة الميزان.

أقول: و تأييده ما تقدم ظاهر فإنه يأخذ المقياس هو الحسنة و هي لا محالة واحدة يمكن أن يقاس بها غيرها، و ليست إلا حق العمل.

و في المعاني بإسناده عن المنقري عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً} قال: هم الأنبياء و الأوصياء.

أقول: و رواه في الكافي، عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الهمداني رفعه إليه (عليه السلام)، و معنى الحديث ظاهر بما قدمناه فإن المقياس هو حق العمل و الاعتقاد، و هو الذي عندهم (عليه السلام).

و في الكافي بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (عليه السلام) فيما كان يعظ به قال: ثم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي و الذنوب، فقال عز و جل: {وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} فإن قلتم أيها الناس إن الله عز و جل إنما عنى بها أهل الشرك فكيف ذلك؟ و هو يقول: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفىَ بِنَا حَاسِبِينَ} فاعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنشر لهم الدواوين و إنما يحشرون إلى جهنم زمرا، و إنما نصب الموازين و نشر الدواوين لأهل الإسلام، الخبر.

أقول: يشير (عليه السلام) إلى قوله تعالى: {فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَزْناً} (الآية).

و في تفسير القمي في قوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} (الآية) قال (عليه السلام): المجازاة بالأعمال إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا.

أقول: و هو تفسير بالنتيجة.

و فيه في قوله تعالى: {بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ} قال (عليه السلام): بالأئمة يجحدون.

أقول: و هو من قبيل ذكر بعض المصاديق، و في المعاني المتقدمة روايات أخر.

تفسير الميزان ج۸

18[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٠الی ٢٥]

{وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ١٠وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلسَّاجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١٢ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ اَلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤ قَالَ إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٧ قَالَ اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَ يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ اَلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ اَلظَّالِمِينَ ١٩ فَوَسْوَسَ لَهُمَا اَلشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ اَلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ اَلْخَالِدِينَ ٢٠وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ اَلنَّاصِحِينَ ٢١ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا اَلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اَلْجَنَّةِ وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَ لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُمَا إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٢

تفسير الميزان ج۸

19قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ ٢٣ قَالَ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلى حِينٍ ٢٤ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٥}

بيان

تصف الآيات بدء خلقة الإنسان و تصويره، و ما جرى هناك من أمر الملائكة بالسجدة له، و سجودهم و إباء إبليس، و غروره آدم و زوجته، و خروجهما من الجنة. و ما قضى الله في ذلك من القضاء.

قوله تعالى: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} التمكين في الأرض هو الإسكان و الإيطان فيها أي جعلنا مكانكم الأرض، و يمكن أن يكون من التمكين بمعنى الإقدار و التسليط، و يؤيد المعنى الثاني أن هذه الآيات تحاذي بنحو ما في سورة البقرة من قصة آدم و إبليس و قد بدئت الآيات فيها بقوله: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً}: البقرة: ٢٩، و هو التسليط و التسخير.

غير أن هذه الآيات التي نحن فيها لما كانت تنتهي إلى قوله: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ} كان المعنى الأول هو الأنسب و قوله: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ} (إلخ) كالإجمال لما تفصله الآيات التالية إلى آخر قصة الجنة.

و المعايش جمع معيشة و هي ما يعاش به من مطعم أو مشرب أو نحوها، و الآية في مقام الامتنان عليهم بما أنعم الله عليهم من نعمة سكنى الأرض أو التسلط و الاستيلاء عليها، و جعل لهم فيها من أنواع ما يعيشون به، و لذلك ختم الكلام بقوله: {قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ}.

قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} صورة

تفسير الميزان ج۸

20قصة تبتدئ من هذه الآية إلى تمام خمس عشرة آية يفصل فيها إجمال الآية السابقة و تبين فيها العلل و الأسباب التي انتهت إلى تمكين الإنسان في الأرض المدلول عليه بقوله: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ}.

و لذلك بدئ الكلام في قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} (إلخ) بلام القسم، و لذلك أيضا سيقت القصتان أعني قصة الأمر بالسجدة، و قصة الجنة في صورة قصة واحدة من غير أن تفصل القصة الثانية بما يدل على كونها قصة مستقلة كل ذلك ليتخلص إلى قوله: {قَالَ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ} إلى آخر الآيتين فينطبق التفصيل على إجمال قوله: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ} (الآية).

و قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} الخطاب فيه لعامة الآدميين و هو خطاب امتناني كما مر نظيره في الآية السابقة لأن المضمون هو المضمون و إنما يختلفان بالإجمال و التفصيل.

و على هذا فالانتقال في الخطاب من العموم إلى الخصوص أعني قوله: {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} بعد قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} يفيد بيان حقيقتين: الأولى: أن السجدة كانت من الملائكة لجميع بني آدم أي للنشأة الإنسانية و إن كان آدم (عليه السلام) هو القبلة المنصوبة للسجدة فهو (عليه السلام) في أمر السجدة كان مثالا يمثل به الإنسانية نائبا مناب أفراد الإنسان على كثرتهم لا مسجودا له من جهة شخصه كالكعبة المجعولة قبلة يتوجه إليها في العبادات، و تمثل بها ناحية الربوبية.

و يستفاد هذا المعنى أولا من قصة الخلافة المذكورة في سورة البقرة آية ٣٠-٣٣ فإن المستفاد من الآيات هناك أن أمر الملائكة بالسجدة متفرع على الخلافة، و الخلافة المذكورة في الآيات كما استفدناه هناك غير مختصة بآدم بل جارية في عامة الآدميين فالسجدة أيضا للجميع.

و ثانيا: أن إبليس تعرض لهم أي لبني آدم ابتداء من غير توسيط آدم و لا تخصيصه (عليه السلام) بالتعرض حين قال على ما حكاه الله سبحانه: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ} (إلخ) من غير سبق ذكر لبني آدم، و قد ورد نظيره في سورة الحجر حيث قال: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي

تفسير الميزان ج۸

21اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: الحجر: ٣٩، و في سورة ص حيث قال: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: ص: ٨٢، و لو لا أن الجميع مسجودون بنوعيتهم للملائكة لم يستقم له أن ينقم منهم هذه النقمة ابتداء و هو ظاهر.

و ثالثا: أن الخطابات التي خاطب الله سبحانه بها آدم (عليه السلام) كما في سورة البقرة و سورة طه عممها بعينها في هذه السورة لجميع بنيه، قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} إلخ.

و الحقيقة الثانية: أن خلق آدم (عليه السلام) كان خلقا للجميع كما يدل عليه أيضا قوله تعالى: {وَ بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ}: السجدة: ٨ و قوله: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ}: المؤمن: ٦٧، على ما هو ظاهر الآيتين أن المراد بالخلق من تراب هو الذي كان في آدم (عليه السلام).

و يشعر بذلك أيضا قول إبليس في ضمن القصة على ما حكاه الله سبحانه في سورة إسراء: {لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً} (الآية)، و لا يخلو عن إشعار به أيضا قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ} الآيات: الأعراف: ١٧٢ على ما سيجيء من بيانه.

و للمفسرين في الآية أقوال مختلفة قال في مجمع البيان: ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} قال الأخفش: {ثُمَّ} هاهنا في معنى الواو، و قال الزجاج: و هذا خطأ لا يجوزه الخليل و سيبويه و جميع من يوثق بعلمه إنما «ثم» للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير، و إنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولا فالمراد أنا بدأنا خلق آدم ثم صورناه فابتدأ خلق آدم من التراب ثم وقعت السورة بعد ذلك فهذا معنى خلقناكم ثم صورناكم {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} بعد الفراغ من خلق آدم، و هذا مروي عن الحسن، و من كلام العرب: فعلنا بكم كذا و كذا و هم يعنون أسلافهم، و في التنزيل: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ} أي ميثاق أسلافكم.

و قد قيل في ذلك أقوال أخر: منها أن معناه خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، عن ابن عباس و مجاهد و الربيع و قتادة و السدي.

تفسير الميزان ج۸

22و منها: أن الترتيب واقع في الإخبار فكأنه قال: خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كما يقول القائل: أنا راجل ثم أنا مسرع، و هذا قول جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى و القاضي أبو سعيد السيرافي و غيرهما، و على هذا فقد قيل: إن المعنى: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء عن عكرمة و قيل خلقناكم في الرحم ثم صورناكم بشق السمع و البصر و سائر الأعضاء انتهى.

أما ما نقله عن الزجاج من الوجه ففيه أولا أن نسبة شيء من صفات السابقين أو أعمالهم إلى أعقابهم إنما تصح إذا اشترك القبيلان في ذلك بنوع من الاشتراك كما فيما أورده من المثال لا بمجرد علاقة النسب و السبق و اللحوق حتى يصح بمجرد الانتساب النسلي أن تعد خلقة نفس آدم خلقا لبنيه من غير أن يكون خلقه خلقا لهم بوجه.

و ثانيا: أن ما ذكره لو صح به أن يعد خلق آدم و تصويره خلقا و تصويرا لبنيه صح أن يعد أمر الملائكة بالسجدة له أمرا لهم بالسجدة لبنيه كما جرى على ذلك في قوله: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ} فما باله قال: {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} و لم يقل: «ثم قلنا للملائكة اسجدوا للإنسان».

و أما ما نقله أخيرا من أقوالهم فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الآية، و لعل القائلين بها لا يرضون أن يتأول في كلامهم أنفسهم بمثل هذه الوجوه فكيف يحمل على مثلها أبلغ الكلام؟

قوله تعالى: {فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلسَّاجِدِينَ} أخبر تعالى عن سجود الملائكة جميعا كما يصرح به في قوله: {فَسَجَدَ اَلْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}: الحجر: ٣٠، و استثنى منهم إبليس و قد علل عدم ائتماره بالأمر في موضع آخر بقوله: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠، و قد وصف الملائكة بمثل قوله: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}: الأنبياء: ٢٧، و هو بظاهره يدل على أنه من غير نوع الملائكة.

و لهذا وقع الخلاف بينهم في توجيه هذا الاستثناء: أ هو استثناء متصل بتغليب الملائكة لكونهم أكثر و أشرف أو أنه استثناء منفصل و إنما أمر بأمر على حدة غير

تفسير الميزان ج۸

23الأمر المتوجه إلى جمع الملائكة و إن كان ظاهر قوله: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} أن الأمر لم يكن إلا واحدا و هو الذي وجهه الله إلى الملائكة.

و الذي يستفاد من ظاهر كلامه تعالى أن إبليس كان مع الملائكة من غير تميز له منهم و المقام الذي كان يجمعهم جميعا كان هو مقام القدس كما يستفاد من قصة ذكر الخلافة {وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ اَلدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ}: البقرة: ٣٠، و إن الأمر بالسجود إنما كان متوجها إلى ذلك المقام أعني إلى المقيمين بذلك المقام من جهة مقامهم كما يشير إليه قوله تعالى في ما سيأتي: {قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} و الضمير إلى المنزلة أو إلى السماء أو الجنة و مآلهما إلى المنزلة و المقام و لو كان الخطاب متوجها إليهم من غير دخل المنزلة و المقام في ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: «فما يكون لك أن تتكبر».

و على هذا لم يكن بينه و بين الملائكة فرق قبل ذلك؟ و عند ذلك تميز الفريقان، و بقي الملائكة على ما يقتضيه مقامهم و منزلتهم التي حلوا فيها، و هو الخضوع العبودي و الامتثال كما حكاه الله عنهم: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} فهذه حقيقة حياة الملائكة و سنخ أعمالهم، و قد بقوا على ذلك و خرج إبليس من المنزلة التي كان يشاركهم فيها كما يشير إليه قوله: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} و الفسق خروج التمرة عن قشرها فتميز منهم فأخذ حياة لا حقيقة لها إلا الخروج من الكرامة الإلهية و طاعة العبودية.

و القصة و إن سيقت مساق القصص الاجتماعية المألوفة بيننا و تضمنت أمرا و امتثالا و تمردا و احتجاجا و طردا و رجما و غير ذلك من الأمور التشريعية و المولوية غير أن البيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها تمثيلا للتكوين بمعنى أن إبليس على ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثال أي الخضوع للحقيقة الإنسانية فتفرعت عليه المعصية، و يشعر به قوله تعالى: {فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} فإن ظاهره أن هذا المقام لا يقبل لذاته التكبر فكان تكبره فيه خروجه منه و هبوطه إلى ما هو دونه.

على أن الأمر بالسجود كما عرفت أمر واحد توجه إلى الملائكة و إبليس

تفسير الميزان ج۸

24جميعا بعينه، و الأمر المتوجه إلى الملائكة ليس من شأنه أن يكون مولويا تشريعيا بمعنى الأمر المتعلق بفعل يتساوى نسبة مأمورة إلى الطاعة و المعصية و السعادة و الشقاوة فإن الملائكة مجبولون على الطاعة مستقرون في مقر السعادة كما أن إبليس واقع في الجانب المخالف لذلك على ما ظهر من أمره بتوجيه الأمر إليه.

فلو لا أن الله سبحانه خلق آدم و أمر الملائكة و إبليس جميعا بالسجود له لكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير متميز من الملائكة لكن خلق الإنسان شق المقام مقامين: مقام القرب و مقام البعد، و ميز السبيل سبيلين: سبيل السعادة و سبيل الشقاوة.

قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} يريد ما منعك أن تسجد كما وقع في سورة ص من قوله: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}: ص: ٧٥، و لذلك ربما قيل: إن «لا» زائدة جيء بها للتأكيد كما في قوله: {لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ}: الحديد: ٢٩.

و الظاهر أن «منع» مضمن نظير معنى حمل أو دعا، و المعنى: ما حملك أو ما دعاك على أن لا تسجد مانعا لك.

و قوله: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} يحكي عما أجاب به لعنه الله، و هو أول معصيته و أول معصية عصي بها الله سبحانه فإن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية و منازعة الله سبحانه في كبريائه، و له رداء الكبرياء لا شريك له فيه، فليس لعبد مخلوق أن يعتمد على ذاته و يقول: أنا قبال الإنية الإلهية التي عنت له الوجود، و خضعت له الرقاب، و خشعت له الأصوات، و ذل له كل شيء.

و لو لم تنجذب نفسه إلى نفسه، و لم يحتبس نظره في مشاهدة إنيته لم يتقيد باستقلال ذاته، و شاهد الإله القيوم فوقه فذلت له إنيته ذلة تنفي عنه كل استقلال و كبرياء فخضع للأمر الإلهي، و طاوعته نفسه في الائتمار و الامتثال، و لم تنجذب نفسه إلى ما كان يتراءى من كونه خيرا منه لأنه من النار و هو من الطين بل انجذبت نفسه إلى

تفسير الميزان ج۸

25الأمر الصادر عن مصدر العظمة و الكبرياء و منبع كل جمال و جلال.

و كان من الحري إذا سمع قوله: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} أن يأتي بما يطابقه من الجواب كأن يقول: منعني أني خير منه لكنه أتى بقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} ليظهر به الإنية، و يفيد الثبات و الاستمرار، و يستفاد منه أيضا أن المانع له من السجدة ما يرى لنفسه من الخيرية فقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} أظهر و آكد في إفادة التكبر.

و من هنا يظهر أن هذا التكبر هو التكبر على الله سبحانه دون التكبر على آدم.

ثم إنه في قوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} استدل على كونه خيرا من آدم بمبدإ خلقته و هو النار و أنها خير من الطين الذي خلق منه آدم و قد صدق الله سبحانه ما ذكره من مبدإ خلقته حيث ذكر أنه كان من الجن، و أن الجن مخلوق من النار قال تعالى: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠و قال: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ اَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ اَلسَّمُومِ}: الحجر: ٢٧، و قال أيضا: {خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ اَلْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ}: الرحمن: ١٥.

لكنه تعالى لم يصدقه فيما ذكره من خيريته منه فإنه تعالى و إن لم يرد عليه قوله {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ} إلخ، في هذه السورة إلا أنه بين فضل آدم عليه و على الملائكة في حديث الخلافة الذي ذكره في سورة البقرة للملائكة.

على أنه تعالى ذكر القصة في موضع آخر بقوله: {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ اَلْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ اِسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ اَلْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} الخ: ، ص: ٧٦.

فبين أولا أنهم لم يدعوا إلى السجود له لمادته الأرضية التي سوي منها، و إنما دعوا إلى ذلك لما سواه و نفخ فيه من روحه الخاص به تعالى الحاملة للشرف كل الشرف

تفسير الميزان ج۸

26و المتعلقة لتمام العناية الربانية، و يدور أمر الخيرية في التكوينيات مدار العناية الإلهية لا لحكم من ذواتها فلا حكم إلا لله.

ثم بين ثانيا لما سأله عن سبب عدم سجوده بقوله: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} أنه تعالى اهتم بأمر خلقته كل الاهتمام و اعتنى به كل الاعتناء حيث خلقه بكلتا يديه بأي معنى فسرنا اليدين، و هذا هو الفضل فأجاب لعنه الله بقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} فتعلق بأمر النار و الطين، و أهمل أمر تكبره على ربه كما أنه في هذه السورة سئل عن سبب تكبره على ربه إذ قيل له: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} فتعلق بقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} إلخ، و لم يعتن بما سئل عنه أعني السبب في تكبره على ربه إذ لم يأتمر بأمره.

بلى قد اعتنى به إذ قال: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} فأثبت لنفسه استقلال الإنية قبال الإنية الإلهية التي قهرت كل شيء فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائه تعالى و وجد نفسه مثل ربه و أن له استقلالا كاستقلاله، و أوجب ذلك أن أهمل وجوب امتثال أمره لأنه الله بل اشتغل بالمرجحات فوجد الترجيح للمعصية على الطاعة و للتمرد على الانقياد و ليس إلا أن تكبره بإثبات الإنية المستقلة لنفسه أعمى بصره فوجد مادة نفسه و هي النار خيرا من مادة نفس آدم و هي الطين فحكم بأنه خير من آدم، و لا ينبغي للفاضل أن يخضع بالسجود لمفضوله، و إن أمر به الله سبحانه لأنه يسوي بنفسه نفس ربه بما يرى لنفسه من استقلال و كبرياء كاستقلاله فيترك الآمر و يتعلق بالمرجحات في الأمر.

و بالجملة هو سبحانه الله الذي منه يبتدئ كل شيء و إليه يرجع كل شيء فإذا خلق شيئا و حكم عليه بالفضل كان له الفضل و الشرف واقعا بحسب الوجود الخارجي و إذا خلق شيئا ثانيا و أمره بالخضوع للأول كان وجوده ناقصا مفضولا بالنسبة إلى ذلك الأول فإن المفروض أن أمره إما نفس التكوين الحق أو ينتهي إلى التكوين فقوله الحق و الواجب في امتثال أمره أن يمتثل لأنه أمره لا لأنه مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخير و النفع حتى يعزل عن ربوبيته و مولويته و يعود زمام الأمر و التأثير إلى المصالح و الجهات، و هي التي تنتهي إلى خلقه و جعله كسائر الأشياء من غير فرق.

فجملة ما تدل عليه آيات القصة أن إبليس إنما عصى و استحق الرجم بالتكبر على ـ

تفسير الميزان ج۸

27الله في عدم امتثال أمره، و أن الذي أظهر به تكبره هو قوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} و قد تكبر فيه على ربه كما تقدم بيانه و إن كان ذلك تكبرا منه على آدم حيث إنه فضل نفسه عليه و استصغر أمره و قد خصه الله بنفسه و أخبرهم بأنه أشرف منهم في حديث الخلافة و في قوله: {وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} و قوله: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} إلا أن العناية في الآيات باستكباره على الله لا استكباره على آدم.

و من الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠حيث لم يقل: فاستنكف عن الخضوع لآدم بل إنما ذكر الفسق عن أمر الرب تعالى.

فتلخص أن آيات القصة إنما تعتني بمسألة استعلائه على ربه، و أما استكباره على آدم و ما احتج به على ذلك فذلك من المدلول عليه بالتبع، و الظاهر أنه هو السر في عدم التعرض للجواب عن حجته صريحا إلا ما يؤمي إليه بعض أطراف الكلام كقوله: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} و قوله: {وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} و غير ذلك.

فإن قلت: القول بكون الأمر بالسجود تكوينيا ينافي ما تنص عليه الآيات من معصية إبليس فإن القابل للمعصية و المخالفة إنما هو الأمر التشريعي و أما الأمر التكويني فلا يقبل المعصية و التمرد البتة فإنه كلمة الإيجاد الذي لا يتخلف عنه الوجود قال: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}: النحل: ٤٠.

قلت: الذي ذكرناه آنفا أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها من الأمر و الامتثال و التمرد و الطرد و غير ذلك و إن كانت تتشبه بالقضايا الاجتماعية المألوفة فيما بيننا لكنها تحكي عن جريان تكويني في الروابط الحقيقية التي بين الإنسان و الملائكة و إبليس فهي في الحقيقة تبين ما عليه خلق الملائكة و إبليس و هما مرتبطان بالإنسان، و ما تقتضيه طبائع القبيلين بالنسبة إلى سعادة الإنسان و شقائه، و هذا غير كون الأمر تكوينيا.

فالقصة قصة تكوينية مثلت بصورة نألفها من صور حياتنا الدنيوية الاجتماعية كملك من الملوك أقبل على واحد من عامة رعيته لما تفرس منه كمال الاستعداد و تمام القابلية فاستخلصه لنفسه و خصه بمزيد عنايته، و جعله خليفته في مملكته مقدما له على خاصته ممن حوله فأمرهم بالخضوع لمقامه و العمل بين يديه فلباه في دعوته و امتثال

تفسير الميزان ج۸

28أمره جمع منهم، فرضي عنهم بذلك و أقرهم على مكانتهم، و استكبر بعضهم فخطأ الملك في أمره فلم يمتثله معتلا بأنه أشرف منه جوهرا و أغزر عملا فغضب عليه و طرده عن نفسه و ضرب عليه الذلة و الصغار لأن الملك إنما يطاع ملك بيده زمام الأمر و إليه إصدار الفرامين و الدساتير، و ليس يطاع لأن ما أمر به يطابق المصلحة الواقعية فإنما ذلك شأن الناصح الهادي إلى الخير و الرشد.

و بالتأمل في هذا المثل ترى أن خاصة الملك - أعم من المطيع و العاصي - كانوا متفقين قبل صدور الأمر في منزلة القرب مستقرين في مستوى الخدمة و حظيرة الكرامة من غير أي تميز بينهم حتى أتاهم الأمر من ذي العرش فينشعب الطريق عند ذلك إلى طريقين و يتفرقون طائفتين: طائفة مطيعة مؤتمرة، و أخرى عاصية مستكبرة و تظهر من الملك بذلك سجاياه الكامنة و وجوه قدرته و صور إرادته من رحمة و غضب و تقريب و تبعيد و عفو و مغفرة و أخذ و انتقام و وعد و وعيد و ثواب و عقاب، و الحوادث كالمحك يظهر باحتكاكه جوهر الفلز ما عنده من جودة أو رداءة.

فقصة سجود الملائكة و إباء إبليس تشير إلى حقائق تشابه بوجه ما يتضمنه هذا المثل من الحقائق و الأمر بالسجدة فيها تشريفه تعالى آدم بقرب المنزلة و نعمة الخلافة و كرامة الولاية تشريفا أخضع له الملائكة و أبعد منه إبليس لمضادة جوهر السعادة الإنسانية فصار يفسد الأمر عليه كلما مسه و يغويه إذا اقترب منه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله.

و قد عبر الله سبحانه عن إنفاذه أمر التكوين في مواضع من كلامه بلفظ الأمر أو ما يشبه ذلك كقوله: {فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}: حم السجدة: ١١، و قوله: {إِنَّا عَرَضْنَا اَلْأَمَانَةَ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا}: الأحزاب: ٧٢ و أشمل من الجميع قوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}: يس: ٨٢.

فإن قلت: رفع اليد عن ظاهر القصة و حملها على جهة التكوين المحضة يوجب التشابه في عامة كلامه تعالى، و لا مانع حينئذ يمنع من حمل معارف المبدإ و المعاد بل و القصص و العبر و الشرائع على الأمثال، و في تجويز ذلك إبطال للدين.

تفسير الميزان ج۸

29قلت: إنما المتبع هو الدليل فربما دل على ثبوتها و على صراحتها و نصوصيتها كالمعارف الأصلية و الاعتقادات الحقة و قصص الأنبياء و الأمم في دعواتهم الدينية و الشرائع و الأحكام و ما تستتبعه من الثواب و العقاب و نظائر ذلك، و ربما دل الدليل و قامت شواهد على خلاف ذلك كما في القصة التي نحن فيها، و مثل قصة الذر و عرض الأمانة و غير ذلك مما لا يستعقب إنكار ضروري من ضروريات الدين، و لا يخالف آية محكمة و لا سنة قائمة و لا برهانا يقينيا.

و الذي ذكره إبليس في مقام الاحتجاج: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} من القياس و هو استدلال ظني لا يعبأ به في سوق الحقائق، و قد ذكر المفسرون وجوها كثيرة في الرد عليه لكنك عرفت أن القرآن لم يعتن بأمره، و إنما أخذ الله إبليس باستكباره عليه في مقام ليس له فيه إلا الانقياد و التذلل، و لذلك أغمضنا عن التعرض لما ذكروه.

قوله تعالى: {قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ اَلصَّاغِرِينَ} التكبر هو أخذ الإنسان مثلا الكبر لنفسه و ظهوره به على غيره فإن الكبر و الصغر من الأمور الإضافية، و يستعمل في المعاني غالبا فإذا أظهر الإنسان بقول أو فعل أنه أكبر من غيره شرفا أو جاها أو نحو ذلك فقد تكبر عليه و عده صغيرا، و إذ كان لا شرف و لا كرامة لشيء على شيء إلا ما شرفه الله و كرمه كان التكبر صفة مذمومة في غيره تعالى على الإطلاق إذ ليس لما سواه تعالى إلا الفقر و المذلة في أنفسهم من غير فرق بين شيء و شيء و لا كرامة إلا بالله و من قبله، فليس لأحد من دون الله أن يتكبر على أحد، و إنما هو صفة خاصة بالله سبحانه فهو الكبير المتعال على الإطلاق فمن التكبر ما هو حق محمود و هو الذي لله عز اسمه أو ينتهي إليه بوجه كالتكبر على أعداء الله الذي هو في الحقيقة اعتزاز بالله، و منه ما هو باطل مذموم و هو الذي يوجد عند غيره بدعوى الكبر لنفسه لا بالحق.

و الصاغرين جمع صاغر من الصغار و هو الهوان و الذلة، و الصغار في المعاني كالصغر في الصور، و قوله: {فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ اَلصَّاغِرِينَ} تفسير و تأكيد لقوله {فَاهْبِطْ مِنْهَا} لأن الهبوط هو خروج الشيء من مستقره نازلا فيدل ذلك على أن

تفسير الميزان ج۸

30الهبوط المذكور إنما كان هبوطا معنويا لا نزولا من مكان جسماني إلى مكان آخر، و يتأيد به ما تقدم أن مرجع الضمير في قوله: {مِنْهَا} و قوله: {فِيهَا} هو المنزلة دون السماء أو الجنة إلا أن يرجعا إلى المنزلة بوجه.

و المعنى: قال الله تعالى: فتنزل عن منزلتك حيث لم تسجد لما أمرتك فإن هذه المنزلة منزلة التذلل و الانقياد لي فما يحق لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أهل الهوان، و إنما أخذ بالصغار ليقابل به التكبر.

قوله تعالى: {قَالَ أَنْظِرْنِي إِلىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ} استمهال و إمهال، و قد فصل الله تعالى ذلك في موضع آخر بقوله: {قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ إِلىَ يَوْمِ اَلْوَقْتِ اَلْمَعْلُومِ}: الحجر: ٣٨، ص: ٨١، و منه يعلم أنه أمهل بالتقييد لا بالإطلاق الذي ذكره فلم يمهل إلى يوم البعث بل ضرب الله لمهلته أجلا دون ذلك و هو يوم الوقت المعلوم، و سيجيء الكلام فيه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى.

فقوله تعالى: {إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ} إنما يدل على إجمال ما أمهل به، و فيه دلالة على أن هناك منظرين غيره.

و استمهاله إلى يوم البعث يدل على أنه كان من همه أن يديم على إغواء هذا النوع في الدنيا و في البرزخ جميعا حتى تقوم القيامة فلم يجبه الله سبحانه إلى ما استدعاه بل لعله أجابه إلى ذلك إلى آخر الدنيا دون البرزخ فلا سلطان له في البرزخ سلطان الإغواء و الوسوسة و إن كان ربما صحب الإنسان بعد موته في البرزخ مصاحبة الزوج و القرين كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: {وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ اَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ»}: الزخرف: ٣٩، و ظاهر قوله: {اُحْشُرُوا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْوَاجَهُمْ}: الصافات: ٢٢.

قوله تعالى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ} إلى آخر الآية. الإغواء هو الإلقاء في الغي و الغي و الغواية هو الضلال بوجه و الهلاك و الخيبة، و الجملة أعني قوله: {أَغْوَيْتَنِي} و إن فسر بكل من هذه

تفسير الميزان ج۸

31المعاني على اختلاف أنظار المفسرين غير أن قوله تعالى في سورة الحجر فيما حكاه عنه: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} يؤيد أن مراده هو المعنى الأول، و الباء في قوله: {فَبِمَا} للسببية أو المقابلة، و المعنى: فبسبب إغوائك إياي أو في مقابلة إغوائك إياي لأقعدن لهم إلخ، و قد أخطأ من قال: إنها للقسم و كان القائل أراد أن يطبقه على قوله تعالى في موضع آخر حكاية عنه: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: ص: ٨٢.

و قوله: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ} أي لأجلسن لأجلهم على صراطك المستقيم و سبيلك السوي الذي يوصلهم إليك و ينتهي بهم إلى سعادتهم لما أن الجميع سائرون إليك سالكون لا محالة مستقيم صراطك فالقعود على الصراط المستقيم كناية عن التزامه و الترصد لعابريه ليخرجهم منه.

و قوله: {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ} بيان لما يصنعه بهم و قد كمن لهم قاعدا على الصراط المستقيم، و هو أنه يأتيهم من كل جانب من جوانبهم الأربعة.

و إذ كان الصراط المستقيم الذي كمن لهم قاعدا عليه أمرا معنويا كانت الجهات التي يأتيهم منها معنوية لا حسية و الذي يستأنس من كلامه تعالى لتشخيص المراد بهذه الجهاد كقوله تعالى: {يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً}: النساء: ١٢٠، و قوله: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ اَلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ}: آل عمران: ١٧٥ و قوله: {وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ}: البقرة: ١٦٨، و قوله: {اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ اَلْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ}: البقرة: ٢٦٨ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة هو أن المراد مما بين أيديهم ما يستقبلهم من الحوادث أيام حياتهم مما يتعلق به الآمال و الأماني من الأمور التي تهواه النفوس و تستلذه الطباع، و مما يكرهه الإنسان و يخاف نزوله به كالفقر يخاف منه لو أنفق المال في سبيل الله أو ذم الناس و لومهم لو ورد سبيلا من سبل الخير و الثواب.

و المراد بخلقهم ناحية الأولاد و الأعقاب فللإنسان فيمن يخلفه بعده من الأولاد آمال و أماني و مخاوف و مكاره فإنه يخيل إليه أنه يبقى ببقائهم فيسره ما يسرهم و يسوؤه ما يسوؤهم فيجمع المال من حلاله و حرامه لأجلهم، و يعد لهم ما استطاع من قوة فيهلك

تفسير الميزان ج۸

32نفسه في سبيل حياتهم.

و المراد باليمين و هو الجانب القوي الميمون من الإنسان ناحية سعادتهم و هو الدين و إتيانه من جانب اليمين أن يزين لهم المبالغة في بعض الأمور الدينية، و التكلف بما لم يأمرهم به الله و هو الذي يسميه الله تعالى باتباع خطوات الشيطان.

و المراد بالشمال خلاف اليمين، و إتيانه منه أن يزين لهم الفحشاء و المنكر و يدعوهم إلى ارتكاب المعاصي و اقتراف الذنوب و اتباع الأهواء.

قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: كيف قيل: {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ} بحرف الابتداء، و {عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ} بحرف المجاوزة؟ قلت: المفعول فيه عدي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا و كانت لغة تؤخذ و لا تقاس، و إنما يبحث عن صحة موقعها فقط.

فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه و على يمينه و جلس عن شماله و على شماله قلنا: معنى على يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه، و معنى عن يمينه أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصق له ثم كثر حتى استعمل في المتجافي و غيره كما ذكرنا في «تعال»، انتهى موضع الحاجة.

و قوله تعالى: {وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} نتيجة ما ذكره من صنعه بهم بقوله: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ} إلخ، و قد وضع في ما حكاه الله من كلامه في غير هذا الموضع بدل هذه الجملة أعني {وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} جملة أخرى قال: {قَالَ أَ رَأَيْتَكَ هَذَا اَلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلىَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً}: إسراء: ٦٢ فاستثنى من وسوسته و إغوائه القليل مطابقا لما في هذه السورة، و قال: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ}: الحجر: ٤٠، ص: ٨٣.

و منه يظهر أنه إنما عنى بالشاكرين في هذا الموضع المخلصين، و التأمل الدقيق في معنى الكلمتين يرشد إلى ذلك فإن المخلصين بفتح اللام هم الذين أخلصوا لله فلا يشاركه فيهم أي في عبوديتهم و عبادتهم سواه، و لا نصيب فيهم لغيره، و لا يذكرون إلا ربهم و قد نسوا دونه كل شيء حتى أنفسهم فليس في قلوبهم إلا هو سبحانه، و لا موقف فيها للشيطان و لا لتزييناته.

تفسير الميزان ج۸

33و الشاكرون هم الذين استقرت فيهم صفة الشكر على الإطلاق فلا يمسون نعمة إلا بشكر أي بأن يستعملوها و يتصرفوا فيها قولا أو فعلا على نحو يظهرون به أنها من عند ربهم المنعم بها عليهم فلا يقبلون على شيء أعم من أنفسهم و غيرهم إلا و هم على ذكر من ربهم قبل أن يمسوه و معه و بعده، و أنه مملوك له تعالى طلقا ليس له من الأمر شيء فذكرهم ربهم على هذه الوتيرة ينسيهم ذكر غيره إلا بالله، و ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

فلو أعطي اللفظ حق معناه لكان الشاكرون هم المخلصين، و استثناء إبليس الشاكرين أو المخلصين من شمول إغوائه و إضلاله جرى منه على حقيقة الأمر اضطرارا و لم يأت به جزافا أو امتنانا على بني آدم أو رحمة أو لغير ذلك.

فهذا ما واجه إبليس به مصدر العزة و العظمة أعني قوله: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ} إلى قوله {وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} فأخبر أنه يقصدهم من كل جهة ممكنة، و يفسد الأمر على أكثرهم بإخراجهم عن الصراط المستقيم، و لم يبين نحو فعله و كيفية صنعه.

لكن في كلامه إشارة إلى حقيقتين: إحداهما: أن الغواية التي تمكنت في نفسه و هو ينسبها إلى صنع الله هي السبب لإضلاله و إغوائه لهم أي إنه يمسهم بنفسه الغوية فلا يودع فيهم إلا الغواية كالنار التي تمس الماء بسخونتها فتسخنه، و هذه الحقيقة ظاهرة من قوله تعالى: {اُحْشُرُوا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى أن قال {وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ اَلْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} إلى أن قال {فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ}: الصافات: ٣٢.

و الثانية: أن الذي يمسه الشيطان من بني آدم و هو نوع عمله و صنعه هو الشعور الإنساني و تفكره الحيوي المتعلق بتصورات الأشياء و التصديق بما ينبغي فعله أو لا ينبغي، و سيجيء تفصيله في الكلام في إبليس و عمله.

قوله تعالى: {قَالَ اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ} (إلخ) المذءوم من ذامه يذامه و يذيمه إذا عابه و ذمه، و المدحور من دحره إذا طرده و دفعه بهوان.

تفسير الميزان ج۸

34و قوله: {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} إلخ، اللام للقسم و جوابه هو قوله: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ} إلخ، لما كان مورد كلام إبليس - و هو في صورة التهديد بالانتقام هو بني آدم و أنه سيبطل غرض الخلقة فيهم و هو كونهم شاكرين أجابه تعالى بما يفعل بهم و به فقال: {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} محاذاة لكلامه ثم قال: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} أي منك و منهم فأشركه في الجزاء معهم.

و قد امتن تعالى في كلمته هذه التي لا بد أن تتم فلم يذكر جميع من تبعه بل أتى بقوله: {مِنْكُمْ} و هو يفيد التبعيض.

قوله تعالى: {وَ يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ} إلى آخر الآية. خص بالخطاب آدم (عليه السلام) و ألحق به في الحكم زوجته، و قوله: {فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا} توسعة في إباحة التصرف إلا ما استثناه بقوله: {وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ اَلشَّجَرَةَ} و الظلم هو الظلم على النفس دون معصية الأمر المولوي فإن الأمر إرشادي.

قوله تعالى: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا اَلشَّيْطَانُ} إلى آخر الآية. الوسوسة هي الدعاء إلى أمر بصوت خفي، و المواراة ستر الشيء بجعله وراء ما يستره، و السوآة جمع السوأة و هي العضو الذي يسوء الإنسان إظهاره و الكشف عنه، و قوله: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ اَلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ} إلخ، أي إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.

و الملك و إن قرئ بفتح اللام إلا أن فيه معنى الملك بالضم فالسكون و الدليل عليه قوله في موضع آخر: {قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ اَلْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لاَ يَبْلىَ}: طه: ١٢٠.

و نقل في المجمع عن السيد المرتضى رحمه الله احتمال أن يكون المراد بقوله: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ} إلخ، أنه أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة خاصة و الخالدون دونهما فيكون كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلانا، و إنما يريد أن المنهي إنما هو فلان دونك، و هذا أوكد في الشبهة و اللبس عليهما (انتهى). لكن آية سورة طه المنقولة آنفا تدفعه.

قوله تعالى: {وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ اَلنَّاصِحِينَ} المقاسمة المبالغة في القسم أي حلف لهما

تفسير الميزان ج۸

35و أغلظ في حلفه إنه لهما لمن الناصحين، و النصح خلاف الغش.

قوله تعالى: {فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ} إلى آخر الآية. التدلية التقريب و الإيصال كما أن التدلي الدنو و الاسترسال، و كأنه من الاستعارة من دلوت الدلو أي أرسلتها، و الغرور إظهار النصح مع إبطان الغش، و الخصف الضم و الجمع، و منه خصف النعل.

و في قوله: {وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَ لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ} دلالة على أنهما عند توجه هذا الخطاب كانا في مقام البعد من ربهما لأن النداء هو الدعاء من بعد، و كذا من الشجرة بدليل قوله: {تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ} بخلاف قوله عند أول ورودهما الجنة: {وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ اَلشَّجَرَةَ}.

قوله تعالى: {قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} هذا منهما نهاية التذلل و الابتهال، و لذلك لم يسألا شيئا و إنما ذكرا حاجتهما إلى المغفرة و الرحمة و تهديد الخسران الدائم المطلق لهما حتى يشاء الله ما يشاء.

قوله تعالى: {قَالَ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} إلى آخر الآية، كان الخطاب لآدم و زوجته و إبليس، و عداوة بعضهم لبعض هو ما يشاهد من اختلاف طبائعهم، و هذا قضاء منه تعالى و القضاء الآخر قوله: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ} أي إلى آخر الحياة الدنيوية، و ظاهر السياق أن الخطاب الثاني أيضا يشترك فيه الثلاثة.

قوله تعالى: {قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ} قضاء آخر يوجب تعلقهم بالأرض إلى حين البعث، و ليس من البعيد أن يختص هذا الخطاب بآدم و زوجته و بنيهما، لما فيه من الفصل بلفظة {قَالَ} و قد مر تفصيل الكلام في قصة الجنة في سورة البقرة فليراجعها من شاء.

كلام في إبليس و عمله

عاد موضوع «إبليس» موضوعا مبتذلا عندنا لا يعبأ به دون أن نذكره أحيانا و نلعنه أو نتعوذ بالله منه أو نقبح بعض أفكارنا بأنها من الأفكار الشيطانية و وساوسه و نزغاته دون أن نتدبر فنحصل ما يعطيه القرآن الكريم في حقيقة هذا الموجود العجيب

تفسير الميزان ج۸

36الغائب عن حواسنا، و ما له من عجيب التصرف و الولاية في العالم الإنساني.

و كيف لا و هو يصاحب العالم الإنساني على سعة نطاقه العجيبة منذ ظهر في الوجود حتى ينقضي أجله و ينقرض بانطواء بساط الدنيا ثم يلازمه بعد الممات ثم يكون قرينه حتى يورده النار الخالدة، و هو مع الواحد منا كما هو مع غيره هو معه في علانيته و سره يجاريه كلما جرى حتى في أخفى خيال يتخيله في زاوية من زوايا ذهنه أو فكرة يواريها في مطاوي سريرته لا يحجبه عنه حاجب، و لا يغفل عنه بشغل شاغل.

و أما الباحثون منا فقد أهملوا البحث عن ذلك و بنوا على ما بنى عليه باحثو الصدر الأول سالكين ما خطوا لهم من طريق البحث، و هي النظريات الساذجة التي تلوح للأفهام العامية لأول مرة تلقوا الكلام الإلهي ثم التخاصم في ما يهتدي إليه فهم كل طائفة، خاصة و التحصن فيه ثم الدفاع عنه بأنواع الجدال، و الاشتغال بإحصاء إشكالات القصة و تقرير السؤال و الجواب بالوجه بعد الوجه.

لم خلق الله إبليس و هو يعلم من هو؟ لم أدخله في جمع الملائكة و ليس منهم؟ لم أمره بالسجدة و هو يعلم أنه لا يأتمر؟ لم لم يوفقه للسجدة و أغواه؟ لم لم يهلكه حين لم يسجد؟ لم أنظره إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم؟ لم مكنه من بني آدم هذا التمكين العجيب الذي به يجري منهم مجرى الدم؟ لم أيده بالجنود من خيل و رجل و سلطه على جميع ما للحياة الإنسانية به مساس؟ لم لم يظهره على حواس الإنسان ليحترز مساسه؟ لم لم يؤيد الإنسان بمثل ما أيده به؟ و لم لم يكتم أسرار خلقه آدم و بنيه من إبليس حتى لا يطمع في إغوائهم؟ و كيف جازت المشافهة بينه و بين الله سبحانه و هو أبعد الخليقة منه و أبغضهم إليه و لم يكن بنبي و لا ملك؟ فقيل بمعجزة و قيل: بإيجاد آثار تدل على المراد، و لا دليل على شيء من ذلك.

ثم كيف دخل إبليس الجنة؟ و كيف جاز وقوع الوسوسة و الكذب و المعصية هناك و هي مكان الطهارة و القدس؟ و كيف صدقه آدم و كان قوله مخالفا لخبر الله؟ و كيف طمع في الملك و الخلود و ذلك يخالف اعتقاد المعاد؟ و كيف جازت منه المعصية و هو نبي معصوم؟ و كيف قبلت توبته و لم يرد إلى مقامه الأول و التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ و كيف...؟ و كيف...؟

تفسير الميزان ج۸

37و قد بلغ من إهمال الباحثين في البحث الحقيقي و استرسالهم في الجدال إشكالا و جوابا أن ذهب الذاهب منهم إلى أن المراد بآدم هذا آدم النوعي و القصة تخييلية محضة و اختار آخرون أن إبليس الذي يخبر عنه القرآن الكريم هو القوة الداعية إلى الشر من الإنسان!.

و ذهب آخرون إلى جواز انتساب القبائح و الشنائع إليه تعالى و أن جميع المعاصي من فعله، و أنه يخلق الشر و القبيح فيفسد ما يصلحه، و أن الحسن هو الذي أمر به و القبيح هو الذي نهى عنه، و آخرون: إلى أن آدم لم يكن نبيا، و آخرون: إلى أن الأنبياء غير معصومين مطلقا، و آخرون: إلى أنهم غير معصومين قبل البعثة و قصة الجنة قبل بعثة آدم، و آخرون: إلى أن ذلك كله من الامتحان و اختبار و لم يبينوا ما هو الملاك الحقيقي في هذا الامتحان الذي يضل به كثيرون و يهلك به الأكثرون، و لو لا وجود ملاك يحسم مادة الإشكال لعادت الإشكالات بأجمعهم.

و الذي يمنع نجاح السعي في هذه الأبحاث و يختل به نتائجها هو أنهم لم يفرقوا في هذه المباحث جهاتها الحقيقية من جهاتها الاعتبارية، و لم يفصلوا التكوين عن التشريع فاختل بذلك نظام البحث، و حكموا في ناحية التكوين غالبا الأصول الوضيعة الاعتبارية الحاكمة في التشريعيات و الاجتماعيات.

و الذي يجب تحريره و تنقيحه على الحر الباحث عن هذه الحقائق الدينية المرتبطة بجهات التكوين أن يحرر جهات:

الأولى: أن وجود شيء من الأشياء التي يتعلق بها الخلق و الإيجاد في نفسه - أعني وجوده النفسي من غير إضافة - لا يكون إلا خيرا و لا يقع إلا حسنا، فلو فرض محالا تعلق الخلقة بما فرض شرا في نفسه عاد أمرا موجودا له آثار وجودية يبتدئ من الله و يرتزق برزقه ثم ينتهي إليه فحاله حال سائر الخليقة ليس فيه أثر من الشر و القبح إلا أن يرتبط وجوده بغيره فيفسد نظاما عادلا في الوجود أو يوجب حرمان جمع من الموجودات من خيرها و سعادتها، و هذه هي الإضافة المذكورة.

و لذلك كان من الواجب في الحكمة الإلهية أن ينتفع من هذه الموجودات المضرة الوجود بما يربو على مضرتها و ذلك قوله تعالى: {اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}:

تفسير الميزان ج۸

38السجدة: ٧، و قوله: {تَبَارَكَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ}: الأعراف: ٥٤، و قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}: إسراء: ٤٤.

و الثانية: أن عالم الصنع و الإيجاد على كثرة أجزائه و سعة عرضه مرتبط بعضه ببعض معطوف آخره إلى أوله فإيجاد بعضه إنما هو بإيجاد الجميع، و إصلاح الجزء إنما هو بإصلاح الكل فالاختلاف الموجود بين أجزاء العالم في الوجود و هو الذي صير العالم عالما ثم ارتباطها يستلزم استلزاما ضروريا في الحكمة الإلهية نسبة بعضها إلى بعض بالتنافي و التضاد أو بالكمال و النقص و الوجدان و الفقدان و النيل و الحرمان، و لو لا ذلك عاد جميع الأشياء إلى شيء واحد لا تميز فيه و لا اختلاف و يبطل بذلك الوجود قال تعالى: {وَ مَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}: القمر: ٥٠.

فلو لا الشر و الفساد و التعب و الفقدان و النقص و الضعف و أمثالها في هذا العالم لما كان للخير و الصحة و الراحة و الوجدان و الكمال و القوة مصداق، و لا عقل منها معنى لأنا إنما نأخذ المعاني من مصاديقها.

و لو لا الشقاء لم تكن سعادة، و لو لا المعصية لم تتحقق طاعة، و لو لا القبح و الذم لم توجد حسن و لا مدح، و لو لا العقاب لم يحصل ثواب، و لو لا الدنيا لم تتكون آخرة.

فالطاعة مثلا امتثال الأمر المولوي فلو لم يمكن عدم الامتثال الذي هو المعصية لكان الفعل ضروريا لازما، و مع لزوم الفعل لا معنى للأمر المولوي لامتناع تحصيل الحاصل، و مع عدم الأمر المولوي لا مصداق للطاعة و لا مفهوم لها كما عرفت.

و مع بطلان الطاعة و المعصية يبطل المدح و الذم المتعلق بهما و الثواب و العقاب و الوعد و الوعيد و الإنذار و التبشير ثم الدين و الشريعة و الدعوة ثم النبوة و الرسالة ثم الاجتماع و المدنية ثم الإنسانية ثم كل شيء، و على هذا القياس جميع الأمور المتقابلة في النظام، فافهم ذلك.

و من هنا ينكشف لك أن وجود الشيطان الداعي إلى الشر و المعصية من أركان نظام العالم الإنساني الذي إنما يجري على سنة الاختيار و يقصد سعادة النوع.

و هو كالحاشية المكتنفة بالصراط المستقيم الذي في طبع هذا النوع أن يسلكه كادحا إلى ربه ليلاقيه، و من المعلوم أن الصراط إنما يتعين بمتنه صراطا بالحاشية الخارجة عنه

تفسير الميزان ج۸

39الحافة به فلو لا الطرف لم يكن وسط فافهم ذلك و تذكر قوله تعالى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ}: الأعراف: ١٦، و قوله {قَالَ: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ}: الحجر: ٤٢.

إذا تأملت في هاتين الجهتين ثم تدبرت آيات قصة السجدة وجدتها صورة منبئة عن الروابط الواقعية التي بين النوع الإنساني و الملائكة و إبليس عبر عنها بالأمر و الامتثال و الاستكبار و الطرد و الرجم و السؤال و الجواب، و أن جميع الإشكالات الموردة فيها ناشئة من التفريط في تدبر القصة حتى أن بعض۱ من تنبه لوجه الصواب و أنها تشير إلى ما عليه طبائع الإنسان و الملك و الشيطان ذكر أن الأمر و النهي يريد أمر إبليس بالسجدة و نهي آدم عن أكل الشجرة تكوينيان فأفسد بذلك ما قد كان أصلحه، و ذهل عن أن الأمر و النهي التكوينيين لا يقبلان التخلف و المخالفة، و قد خالف إبليس الأمر و خالف آدم النهي.

الثالثة: أن قصة الجنة مدلولها على ما تقدم تفصيل القول فيها في سورة البقرة ينبئ عن أن الله سبحانه خلق جنة برزخية سماوية، و أدخل آدم فيها قبل أن يستقر عليه الحياة الأرضية، و يغشاه التكليف المولوي ليختبر بذلك الطباع الإنساني فيظهر به أن الإنسان لا يسعه إلا أن يعيش على الأرض، و يتربى في حجر الأمر و النهي فيستحق السعادة و الجنة بالطاعة، و إن كان دون ذلك فدون ذلك، و لا يستطيع الإنسان أن يقف في موقف القرب و ينزل في منزل السعادة إلا بقطع هذا الطريق.

و بذلك ينكشف أن لا شيء من الإشكالات التي أوردوها في قصة الجنة فلا الجنة كانت جنة الخلد التي لا يدخلها إلا ولي من أولياء الله تعالى دخولا لا خروج بعده أبدا، و لا الدار كانت دارا دنيوية يعاش فيها عيشة دنيوية يديرها التشريع و يحكم فيها الأمر و النهي المولويان بل كانت دارا يظهر فيها حكم السجية الإنسانية لا سجية آدم (عليه السلام) بما هو شخص آدم إذ لم يؤمر بالسجدة له و لا أدخل الجنة إلا لأنه إنسان كما تقدم بيانه.

- صاحب المنار في المجلد ٨ من التفسير تحت عنوان «الإشكالات في القصة».

تفسير الميزان ج۸

40رجعنا إلى أول الكلام:

لم يصف الله سبحانه من ذات هذا المخلوق الشرير الذي سماه إبليس إلا يسيرا و هو قوله تعالى: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠، و ما حكاه عنه في كلامه: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ} فبين أن بدء خلقته كان من نار من سنخ الجن و أما ما الذي آل إليه أمره فلم يذكره صريحا كما أنه لم يذكر تفصيل خلقته كما فصل القول في خلقة الإنسان.

نعم هناك آيات واصفة لصنعه و عمله يمكن أن يستفاد منها ما ينفع في هذا الباب قال تعالى حكاية عنه: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ}: الأعراف: ١٧.

فأخبر أنه يتصرف فيهم من جهة العواطف النفسانية من خوف و رجاء و أمنية و أمل و شهوة و غضب ثم في أفكارهم و إرادتهم المنبعثة منها.

كما يقارنه في المعنى قوله: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ}: الحجر: ٣٩، أي لأزينن لهم الأمور الباطلة الرديئة الشوهاء بزخارف و زينات مهيأة من تعلق العواطف الداعية نحو اتباعها و لأغوينهم بذلك كالزنا مثلا يتصوره الإنسان و تزينه في نظره الشهوة و يضعف بقوتها ما يخطر بباله من المحذور في اقترافه فيصدق به فيقترفه، و نظير ذلك قوله {يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً}: النساء: ١٢٠، و قوله: {فَزَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ}: النحل: ٦٣.

كل ذلك كما ترى يدل على أن ميدان عمله هو الإدراك الإنساني و وسيلة عمله العواطف و الإحساسات الداخلة فهو الذي يلقي هذه الأوهام الكاذبة و الأفكار الباطلة في النفس الإنسانية كما يدل عليه قوله: {اَلْوَسْوَاسِ اَلْخَنَّاسِ اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ اَلنَّاسِ}: الناس: ٥.

لكن الإنسان مع ذلك لا يشك في أن هذه الأفكار و الأوهام المسماة وساوس شيطانية أفكار لنفسه يوجدها هو في نفسه من غير أن يشعر بأحد سواه يلقيها إليه أو يتسبب إلى ذلك بشيء كما في سائر أفكاره و آرائه التي لا تتعلق بعمل و غيره كقولنا:

تفسير الميزان ج۸

41الواحد نصف الاثنين و الأربعة زوج و أمثال ذلك.

فالإنسان هو الذي يوجد هذه الأفكار و الأوهام في نفسه كما أن الشيطان هو الذي يلقيها إليه و يخطرها بباله من غير تزاحم، و لو كان تسببه فيها نظير التسببات الدائرة فيما بيننا لمن ألقى إلينا خبرا أو حكما أو ما يشبه ذلك لكان إلقاؤه إلينا لا يجامع استقلالنا في التفكير، و لانتفت نسبة الفعل الاختياري إلينا لكون العلم و الترجيح و الإرادة له لا لنا، و لم يترتب على الفعل لوم و لا ذم و لا غيره، و قد نسبه الشيطان نفسه إلى الإنسان فيما حكاه الله من قوله يوم القيامة: {وَ قَالَ اَلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ اَلْأَمْرُ إِنَّ اَللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ اَلْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: إبراهيم: ٢٢، فنسب الفعل و الظلم و اللوم إليهم و سلبها عن نفسه، و نفى عن نفسه كل سلطان إلا السلطان على الدعوة و الوعد الكاذب كما قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ}: الحجر: ٤٢ فنفى سبحانه سلطانه إلا في ظرف الاتباع و نظيره قوله تعالى: {قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ}: ق: ٢٧.

و بالجملة فإن تصرفه في إدراك الإنسان تصرف طولي لا ينافي قيامه بالإنسان و انتسابه إليه انتساب الفعل إلى فاعله لا عرضي ينافي ذلك.

فله أن يتصرف في الإدراك الإنساني بما يتعلق بالحياة الدنيا في جميع جهاتها بالغرور و التزيين فيضع الباطل مكان الحق و يظهره في صورته فلا يرتبط الإنسان بشيء إلا من وجهه الباطل الذي يغره و يصرفه عن الحق، و هذا هو الاستقلال الذي يراه الإنسان لنفسه أولا ثم لسائر الأسباب التي يرتبط بها في حياته فيحجبه ذلك عن الحق و يلهوه عن الحياة الحقيقية كما تقدم استفادة ذلك من قوله المحكي: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ}: الأعراف: ١٦، و قوله: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ}: الحجر: ٣٩.

و يؤدي ذلك إلى الغفلة عن مقام الحق، و هو الأصل الذي ينتهي و يحلل إليه كل ذنب قال تعالى: {وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا

تفسير الميزان ج۸

42وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ اَلْغَافِلُونَ}: الأعراف: ١٧٩.

فاستقلال الإنسان بنفسه و غفلته عن ربه و جميع ما يتفرع عليه من سيئ الاعتقاد و رديء الأوهام و الأفكار التي يرتضع عنها كل شرك و ظلم إنما هي من تصرف الشيطان في عين أن الإنسان يخيل إليه أنه هو الموجد لها القائم بها لما يراه من استقلال نفسه فقد صبغ نفسه صبغة لا يأتيه اعتقاد و لا عمل إلا صبغه بها.

و هذا هو دخوله تحت ولاية الشيطان و تدبيره و تصرفه من غير أن يتنبه لشيء أو يشعر بشيء وراء نفسه قال تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا اَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}: الأعراف: ٢٧.

و ولاية الشيطان على الإنسان في المعاصي و المظالم على هذا النمط نظير ولاية الملائكة عليه في الطاعات و القربات، قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اَللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اَلْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اَلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا}: حم السجدة: ٣١، و الله من ورائهم محيط و هو الولي لا ولي سواه قال تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ شَفِيعٍ}: السجدة: ٤.

و هذا هو الاحتناك أي الإلجام الذي ذكره فيما حكاه الله تعالى عنه بقوله: {قَالَ أَ رَأَيْتَكَ هَذَا اَلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} إلى قوله {لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً وَ اِسْتَفْزِزْ مَنِ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ اَلْأَوْلاَدِ وَ عِدْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً}: إسراء: ٦٤، أي لألجمنهم فأتسلط عليهم تسلط راكب الدابة الملجم لها عليها يطيعونني فيما آمرهم و يتوجهون إلى حيث أشير لهم إليه من غير أي عصيان و جماح.

و يظهر من الآيات أن له جندا يعينونه فيما يأمر به و يساعدونه على ما يريد و هو القبيل الذي ذكر في الآية السابقة: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} و هؤلاء و إن بلغوا من كثرة العدد و تفنن العمل ما بلغوا فإنما صنعهم صنع نفس إبليس و وسوستهم نفس وسوسته كما يدل عليه قوله: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: الحجر: ٣٩،

تفسير الميزان ج۸

43و غيره مما حكته الآيات نظير ما يأتي به أعوان الملائكة العظام من الأعمال فتنسب إلى رئيسهم المستعمل لهم في ما يريده، قال تعالى في ملك الموت: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ}: السجدة: ١١، ثم قال: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ}: الأنعام ٦١ إلى غير ذلك.

و تدل الآية: {اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجِنَّةِ وَ اَلنَّاسِ}: الناس: ٦ على أن في جنده اختلافا من حيث كون بعضهم من الجنة و بعضهم من الإنس و يدل قوله: {أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ}: الكهف: ٥٠، أن له ذرية هم من أعوانه و جنوده لكن لم يفصل كيفية انتشاء ذريته منه.

كما أن هناك نوعا آخر من الاختلاف يدل عليه قوله: {وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ} في الآية المتقدمة، و هو الاختلاف من جهة الشدة و الضعف و سرعة العمل و بطئه فإن الفارق بين الخيل و الرجل هو السرعة في اللحوق و الإدراك و عدمها.

و هناك نوع آخر من الاختلاف في العمل، و هو الاجتماع عليه و الانفراد كما يدل عليه أيضا قوله تعالى: {وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ اَلشَّيَاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}: المؤمنون: ٩٨، و لعل قوله تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلىَ مَنْ تَنَزَّلُ اَلشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلىَ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ اَلسَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ}: الشعراء: ٢٢٣ من هذا الباب.

فملخص البحث: أن إبليس لعنه الله موجود مخلوق ذو شعور و إرادة يدعو إلى الشر و يسوق إلى المعصية كان في مرتبة مشتركة مع الملائكة غير متميز منهم إلا بعد خلق الإنسان و حينئذ تميز منهم و وقع في جانب الشر و الفساد، و إليه يستند نوعا من الاستناد انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم و ميله إلى جانب الشقاء و الضلال، و وقوعه في المعصية و الباطل كما أن الملك موجود مخلوق ذو إدراك و إرادة إليه يستند نوعا من الاستناد اهتداء الإنسان إلى غاية السعادة و منزل الكمال و القرب، و أن لإبليس أعوانا من الجن و الإنس و ذرية مختلفي الأنواع يجرون بأمره إياهم أن يتصرفوا في جميع ما يرتبط به الإنسان من الدنيا و ما فيها بإظهار الباطل في صورة الحق، و تزيين القبيح في صورة الحسن الجميل.

تفسير الميزان ج۸

44و هم يتصرفون في قلب الإنسان و في بدنه و في سائر شئون الحياة الدنيا من أموال و بنين و غير ذلك بتصرفات مختلفة اجتماعا و انفرادا، و سرعة و بطءا، و بلا واسطة و مع الواسطة و الواسطة ربما كانت خيرا أو شرا و طاعة أو معصية.

و لا يشعر الإنسان في شيء من ذلك بهم و لا أعمالهم بل لا يشعر إلا بنفسه و لا يقع بصره إلا بعمله فلا أفعالهم مزاحمة لأعمال الإنسان و لا ذواتهم و أعيانهم في عرض وجود الإنسان غير أن الله سبحانه أخبرنا أن إبليس من الجن و أنهم مخلوقون من النار، و كأن أول وجوده و آخره مختلفان.

بحث عقلي و قرآني مختلط في اعتراضات إبليس على الملائكة

قال في روح المعاني: و قد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة و بين إبليس بعد هذه الحادثة، و قد ذكرت في التوراة، و هي أن اللعين قال للملائكة: إني أسلم أن لي إلها هو خالقي و موجدي - لكن لي على حكمه أسئلة:

الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما و قد كان عالما أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار؟

الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع و لا ضرر، و كل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟

الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته و طاعته فلما ذا كلفني بالسجود لآدم؟

الرابع: لما عصيته في ترك السجود فلم لعنني و أوجب عقابي مع أنه لا فائدة له و لا لغيره فيه و لي فيه أعظم الضرر؟

الخامس: أنه لما فعل ذلك لم سلطني على أولاده و مكنني من إغوائهم و إضلالهم؟

السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم أمهلني و معلوم أنه لو كان العالم خاليا من الشر لكان ذلك خيرا؟

تفسير الميزان ج۸

45قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق العظمة و الكبرياء: يا إبليس أنت ما عرفتني، و لو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل، (انتهى).

ثم قال الآلوسي: قال الإمام الرازي إنه لو اجتمع الأولون و الآخرون من الخلائق و حكموا بتحسين العقل و تقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصا، و كان الكل لازما.

ثم قال الآلوسي: و يعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان خرج يوما على جماعته فقال: قد عملت بيتا ما أحسب أن أحدا يعمل له ثانيا إلا أن كان أبا فراس و كان أبو فراس جالسا، فقيل له: ما هو؟ فقال قولي:

لك جسمي تعله *** فدمي لن تطله فابتدر أبو فراس قائلا:

قال إن كنت مالكا *** فلي الأمر كله انتهى أقول: ما مر من البيان في أول الكلام السابق يصلح لدفع هذه الشبهات الستة عن آخرها و يكفي مئونتها من غير أن يحتاج إلى اجتماع الأولين و الآخرين ثم لا ينفعهم اجتماعهم على ما ادعاه الإمام فليست بذاك الذي يحسب، و لتوضيح الأمر نقول:

أما الشبهة الأولى: فالمراد بالحكمة و هي جهة الخير و الصلاح الذي يدعو الفاعل إلى الفعل في الخلق أما الحكمة في مطلق الخلق و هو ما سوى الله سبحانه من العالم، و أما الحكمة في خلق الإنسان خاصة.

فإن كان سؤالا عن الحكمة في مطلق الخلق و الإيجاد فمن المبرهن عليه أنه فاعل تام لمجموع ما سواه غير مفتقر في ذلك إلى متمم يتمم فاعليته و يصلح له ألوهيته فهو مبدأ لما سواه منبع لكل خير و رحمة بذاته، و اقتضاء المبدإ لما هو مبدأ له ضروري، و السؤال عن الضروري لغو كما أن ملكة الجود تقتضي بذاتها أن ينتشر أثرها و تظهر بركاتها لا لاستدعاء أمر آخر وراء نفسها يوجب لها ظهور الأثر و إلا لم تكن ملكة، فظهور أثرها

تفسير الميزان ج۸

46ضروري لها و هو أن يتنعم بها كل مستحق على حسب استعداده و استحقاقه، و اختلاف المستحقين في النيل بحسب اختلاف استحقاقهم أمر عائد إليهم لا إلى الملكة التي هي مبدأ الخير.