المؤلّف العلامة الطباطبائي

القسم القرآن والحديث والدعاء

المجموعة الميزان في تفسير القرآن

التوضيح

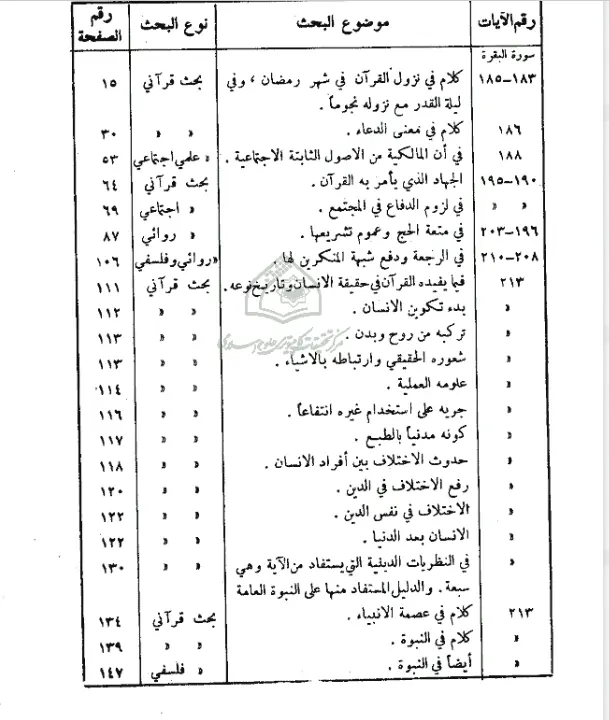

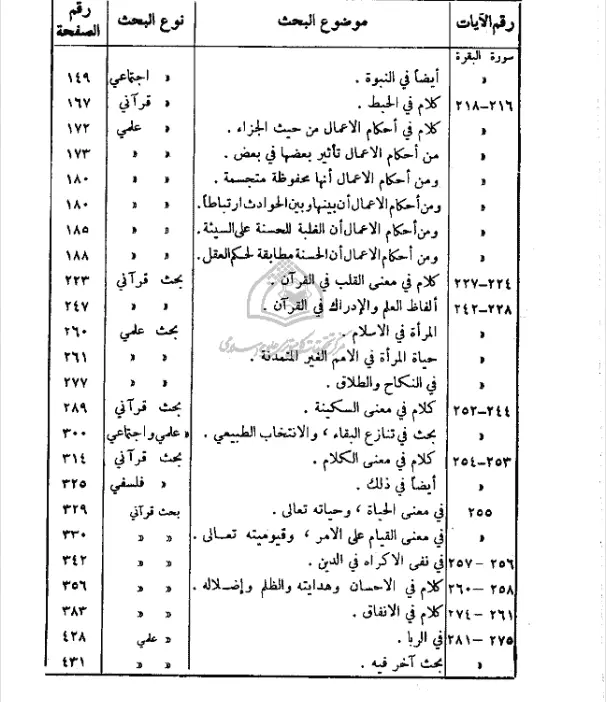

تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تتمة تفسير سورة البقرة من الآيات 183 إلى آخر السورة

- بقية سورة البقرة

- سورة البقرة (٢): [الآیات ١٨٣ الی ١٨٥]

- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٦]

- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٧]

- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٨]

- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٩]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ١٩٠الی ١٩٥]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ١٩٦ الی ٢٠٣]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٠٤ الی ٢٠٧]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٠٨ الی ٢١٠]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢١١ الی ٢١٢]

- [سورة البقرة (٢): آیة ٢١٣ ]

- [سورة البقرة (٢): آیة ٢١٤]

- [سورة البقرة (٢): آیة ٢١٥]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢١٦ الی ٢١٨]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢١٩ الی ٢٢٠]

- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٢١]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٢ الی ٢٢٣]

- [ سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٤ الی ٢٢٧]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٨ الی ٢٤٢]

- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٤٣]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٤٤ الی ٢٥٢]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٣ الی ٢٥٤]

- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٥٥]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٦ الی ٢٥٧]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٨ الی ٢٦٠]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٦١ الی ٢٧٤]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٧٥ الی ٢٨١]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٨٢ الی ٢٨٣]

- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٨٤]

- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٨٥ الی ٢٨٦]

تفسير الميزان ج۲

1تفسير الميزان ج۲

2الميزان في تفسير القرآن

الجزء الثاني

تأليف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه

تفسير الميزان ج۲

3تفسير الميزان ج۲

4بقية سورة البقرة

سورة البقرة (٢): [الآیات ١٨٣ الی ١٨٥]

{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللَّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥}

بيان

سياق الآيات الثلاث يدل أولا على أنها جميعا نازلة معا فإن قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} في أول الآية الثانية ظرف متعلق بقوله: {اَلصِّيَامُ} في الآية الأولى، و قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} في الآية الثالثة إما خبر لمبتدإ محذوف و هو الضمير الراجع إلى قوله: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} و التقدير هي شهر رمضان أو مبتدأ لخبر محذوف، و التقدير شهر رمضان هو الذي كتب عليكم صيامه أو هو بدل من الصيام في قوله:

تفسير الميزان ج۲

5{كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} في الآية الأولى و على أي تقدير هو بيان و إيضاح للأيام المعدودات التي كتب فيها الصيام فالآيات الثلاث جميعا كلام واحد مسوق لغرض واحد و هو بيان فرض صوم شهر رمضان.

و سياق الآيات يدل ثانيا على أن شطرا من الكلام الموضوع في هذه الآيات الثلاث بمنزلة التوطئة و التمهيد بالنسبة إلى شطر آخر، أعني: أن الآيتين الأوليين سرد الكلام فيهما ليكون كالمقدمة التي تساق لتسكين طيش النفوس و الحصول على اطمينانها و استقرارها عن القلق و الاضطراب، إذا كان غرض المتكلم بيان ما لا يؤمن فيه التخلف و التأبي عن القبول، لكون ما يأتي من الحكم أو الخبر ثقيلا شاقا بطبعه على المخاطب، و لذلك ترى الآيتين الأوليين تألف فيهما الكلام من جمل لا يخلو واحدة منها عن هداية ذهن المخاطب إلى تشريع صوم رمضان بإرفاق و ملاءمة، بذكر ما يرتفع معه الاستيحاش و الاضطراب، و يحصل به تطيب النفس، و تنكسر به سورة الجماح و الاستكبار، بالإشارة إلى أنواع من التخفيف و التسهيل، روعيت في تشريع هذا الحكم مع ما فيه من الخير العاجل و الآجل.

و لذلك لما ذكر كتابة الصيام عليهم بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} أردفه بقوله: {كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} أي لا ينبغي لكم أن تستثقلوه و تستوحشوا من تشريعه في حقكم و كتابته عليكم فليس هذا الحكم بمقصور عليكم بل هو حكم مجعول في حق الأمم السابقة عليكم و لستم أنتم متفردين فيه، على أن في العمل بهذا الحكم رجاء ما تبتغون و تطلبونه بإيمانكم و هو التقوى التي هي خير زاد لمن آمن بالله و اليوم الآخر، و أنتم المؤمنون و هو قوله تعالى. {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} على أن هذا العمل الذي فيه رجاء التقوى لكم و لمن كان قبلكم لا يستوعب جميع أوقاتكم و لا أكثرها بل إنما هو في أيام قلائل معينة معدودة، و هو قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} فإن في تنكير، أياما، دلالة على التحقير، و في التوصيف بالعدل إشعار بهوان الأمر كما في قوله تعالى: {وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ}۱ على أنا راعينا جانب من يشق عليه أصل الصيام كمن يطيق الصيام، فعليه أن يبدله من فدية لا تشقه و لا يستثقلها، و هو طعام مسكين و هو قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ}

- سورة يوسف، الآية ٣۰

تفسير الميزان ج۲

6إلى قوله، {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} اه. و إذا كان هذا العمل مشتملا على خيركم و مراعى فيه ما أمكن من التخفيف و التسهيل عليكم كان خيركم أن تأتوا به بالطوع و الرغبة من غير كره و تثاقل و تثبط، فإن من تطوع خيرا فهو خير له من أن يأتي به عن كره و هو قوله تعالى. {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} إلخ، فالكلام الموضوع في الآيتين كما ترى توطئة و تمهيد لقوله تعالى في الآية الثالثة: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إلخ، و علي هذا فقوله تعالى في الآية الأولى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} إخبار عن تحقق الكتابة و ليس بإنشاء للحكم كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصَاصُ فِي اَلْقَتْلى}۱، و قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ}٢ فإن بين القصاص في القتلى و الوصية للوالدين و الأقربين و بين الصيام فرقا، و هو أن القصاص في القتلى أمر يوافق حس الانتقام الثائر في نفوس أولياء المقتولين و يلائم الشح الغريزي الذي في الطباع أن ترى القاتل حيا سالما يعيش و لا يعبأ بما جنى من القتل، و كذلك حس الشفقة و الرأفة بالرحم يدعو النفوس إلى الترحم على الوالدين و الأقربين، و خاصة عند الموت و الفراق الدائم، فهذان أعني القصاص، و الوصية حكمان مقبولان بالطبع عند الطباع، موافقان لما تقتضيها فلا يحتاج الإنباء عنها بإنشائها إلى تمهيد مقدمة و توطئة بيان بخلاف حكم الصيام، فإنه يلازم حرمان النفوس من أعظم مشتهياتها و معظم ما تميل إليها و هو الأكل و الشرب و الجماع، و لذلك فهو ثقيل على الطبع، كريه عند النفس، يحتاج في توجيه حكمه إلى المخاطبين، و هم عامة الناس من المكلفين إلى تمهيد و توطئة تطيب بها نفوسهم و تحن بسببها إلى قبوله و أخذه طباعهم، و لهذا السبب كان قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصَاصُ} اه، و قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ} إنشاء للحكم من غير حاجة إلى تمهيد مقدمة بخلاف قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} فإنه إخبار عن الحكم و تمهيد لإنشائه بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ} بمجموع ما في الآيتين من الفقرات السبع.

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} اه، الإتيان بهذا الخطاب لتذكيرهم بوصف فيهم و هو الإيمان، يجب عليهم إذا التفتوا إليه أن يقبلوا ما يواجههم ربهم به من الحكم و إن كان على خلاف مشتهياتهم و عاداتهم، و قد صدرت آية القصاص بذلك أيضا لما سمعت

- سورة البقرة، الآية ۱۷۸

- سورة البقرة، الآية ۱۸۰

تفسير الميزان ج۲

7أن النصارى كانوا يرون العفو دون القصاص و إن كان سائر الطوائف من المليين و غيرهم يرون القصاص.

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} اه، الكتابة معروفة المعنى و يكنى به عن الفرض و العزيمة و القضاء الحتم كقوله: {كَتَبَ اَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي}۱، و قوله تعالى: {وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ}٢، و قوله تعالى: {وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ}٣، و الصيام و الصوم في اللغة مصدران بمعنى الكف عن الفعل: كالصيام عن الأكل و الشرب و المباشرة و الكلام و المشي و غير ذلك، و ربما يقال: إنه الكف عما تشتهيه النفس و تتوق إليه خاصة ثم غلب استعماله في الشرع في الكف عن أمور مخصوصة، من طلوع الفجر إلى المغرب بالنية، و المراد بالذين من قبلكم الأمم الماضية ممن سبق ظهور الإسلام من أمم الأنبياء كأمة موسى و عيسى و غيرهم، فإن هذا المعنى هو المعهود من إطلاق هذه الكلمة في القرآن أينما أطلقت، و ليس قوله: {كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} في مقام الإطلاق من حيث الأشخاص و لا من حيث التنظير فلا يدل على أن جميع أمم الأنبياء كان مكتوبا عليهم الصوم من غير استثناء و لا على أن الصوم المكتوب عليهم هو الصوم الذي كتب علينا من حيث الوقت و الخصوصيات و الأوصاف، فالتنظير في الآية إنما هو من حيث أصل الصوم و الكف لا من حيث خصوصياته.

و المراد بالذين من قبلكم، الأمم السابقة من المليين في الجملة، و لم يعين القرآن من هم، غير أن ظاهر قوله: {كَمَا كُتِبَ} أن هؤلاء من أهل الملة و قد فرض عليهم ذلك، و لا يوجد في التوراة و الإنجيل الموجودين عند اليهود و النصارى ما يدل على وجوب الصوم و فرضه، بل الكتابان إنما يمدحانه و يعظمان أمره، لكنهم يصومون أياما معدودة في السنة إلى اليوم بأشكال مختلفة: كالصوم عن اللحم و الصوم عن اللبن و الصوم عن الأكل و الشرب، و في القرآن قصة صوم زكريا عن الكلام و كذا صوم مريم عن الكلام.

بل الصوم عبادة مأثورة عن غير المليين كما ينقل عن مصر القديم و يونان القديم و الرومانيين، و الوثنيون من الهند يصومون حتى اليوم، بل كونه عبادة قربية مما يهتدي

- سورة المجادلة، الآية ٢۱

- سورة يس، الآية ۱٢

- سورة المائدة، الآية ٤٥

تفسير الميزان ج۲

8إليه الإنسان بفطرته كما سيجيء.

و ربما يقال: إن المراد بالذين من قبلكم اليهود و النصارى أو السابقين من الأنبياء استنادا إلى روايات لا تخلو عن ضعف.

قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} كان أهل الأوثان يصومون لإرضاء آلهتهم أو لإطفاء نائرة غضبها إذا أجرموا جرما أو عصوا معصية، و إذا أرادوا إنجاح حاجة و هذا يجعل الصيام معاملة و مبادلة يعطي بها حاجة الرب ليقضي حاجة العبد أو يستحصل رضاه ليستحصل رضا العبد، و أن الله سبحانه أمنع جانبا من أن يتصور في حقه فقر أو حاجة أو تأثر أو أذى، و بالجملة هو سبحانه بريء من كل نقص، فما تعطيه العبادات من الأثر الجميل، أي عبادة كانت و أي أثر كان، إنما يرجع إلى العبد دون الرب تعالى و تقدس، كما أن المعاصي أيضا كذلك، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}۱، هذا هو الذي يشير إليه القرآن الكريم في تعليمه بإرجاع آثار الطاعات و المعاصي إلى الإنسان الذي لا شأن له إلا الفقر و الحاجة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ}٢ و يشير إليه في خصوص الصيام بقوله {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} و كون التقوى مرجو الحصول بالصيام مما لا ريب فيه فإن كل إنسان يشعر بفطرته أن من أراد الاتصال بعالم الطهارة و الرفعة، و الارتقاء إلى مدرجة الكمال و الروحانية فأول ما يلزمه أن يتنزه عن الاسترسال في استيفاء لذائذ الجسم و ينقبض عن الجماح في شهوات البدن و يتقدس عن الإخلاد إلى الأرض، و بالجملة أن يتقي ما يبعده الاشتغال به عن الرب تبارك و تعالى فهذه تقوى إنما تحصل بالصوم و الكف عن الشهوات، و أقرب من ذلك و أمس لحال عموم الناس من أهل الدنيا و أهل الآخرة أن يتقي ما يعم به البلوى من المشتهيات المباحة كالأكل و الشرب و المباشرة حتى يحصل له التدرب على اتقاء المحرمات و اجتنابها، و تتربى على ذلك إرادته في الكف عن المعاصي و التقرب إلى الله سبحانه، فإن من أجاب داعي الله في المشتهيات المباحة و سمع و أطاع فهو في محارم الله و معاصيه أسمع و أطوع.

قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} منصوب على الظرفية بتقدير، في، و متعلق

- سورة الإسراء، الآية ۷

- سورة الفاطر، الآية ۱٥

تفسير الميزان ج۲

9بقوله: {اَلصِّيَامُ} و قد مر أن تنكير أيام و اتصافه بالعدد للدلالة على تحقير التكليف من حيث الكلفة و المشقة تشجيعا للمكلف، و قد مر أن قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} إلخ، بيان للأيام فالمراد بالأيام المعدودات شهر رمضان.

و قد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالأيام المعدودات ثلاث أيام من كل شهر و صوم يوم عاشوراء، و قال بعضهم: و الثلاث الأيام هي الأيام البيض من كل شهر و صوم يوم عاشوراء فقد كان رسول الله و المسلمون يصومونها ثم نزل قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} إلخ، فنسخ ذلك و استقر الفرض على صوم شهر رمضان، و استندوا في ذلك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السنة و الجماعة لا تخلو في نفسها عن اختلاف و تعارض.

و الذي يظهر به بطلان هذا القول أولا: أن الصيام كما قيل: عبادة عامة شاملة، و لو كان الأمر كما يقولون لضبطه التاريخ و لم يختلف في ثبوته ثم في نسخة أحد و ليس كذلك، على أن لحوق يوم عاشوراء بالأيام الثلاث من كل شهر في وجوب الصوم أو استحبابه ككونه عيدا من الأعياد الإسلامية مما ابتدعه بنو أمية لعنهم الله حيث أبادوا فيه ذرية رسول الله و أهل بيته بقتل رجالهم و سبي نسائهم و ذراريهم و نهب أموالهم في وقعة الطف ثم تبركوا باليوم فاتخذوه عيدا و شرعوا صومه تبركا به و وضعوا له فضائل و بركات، و دسوا أحاديث تدل على أنه كان عيدا إسلاميا بل من الأعياد العامة التي كانت تعرفه عرب الجاهلية و اليهود و النصارى منذ بعث موسى و عيسى، و كل ذلك لم يكن، و ليس اليوم ذا شأن ملي حتى يصير عيدا مليا قوميا مثل النيروز أو المهرجان عند الفرس، و لا وقعت فيه واقعة فتح أو ظفر حتى يصير يوما إسلاميا كيوم المبعث و يوم مولد النبي، و لا هو ذو جهة دينية حتى يصير عيدا دينيا كمثل عيد الفطر و عيد الأضحى فما باله عزيزا بلا سبب؟

و ثانيا: أن الآية الثالثة من الآيات أعني قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} إلخ، تأبى بسياقها أن تكون نازلة وحدها و ناسخا لما قبلها فإن ظاهر السياق أن قوله {شَهْرُ رَمَضَانَ} خبر لمبتدإ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف كما مر ذكره فيكون بيانا للأيام المعدودات

تفسير الميزان ج۲

10و يكون جميع الآيات الثلاث كلاما واحدا مسوقا لغرض واحد و هو فرض صيام شهر رمضان، و أما جعل قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} مبتدأ خبره قوله: {اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} فإنه و إن أوجب استقلال الآية و صلاحيتها لأن تنزل وحدها غير أنها لا تصلح حينئذ لأن تكون ناسخة لما قبلها لعدم المنافاة بينها و بين سابقتها، مع أن النسخ مشروط بالتنافي و التباين.

و أضعف من هذا القول قول آخرين على ما يظهر منهم -: أن الآية الثانية أعني قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، ناسخة للآية الأولى أعني قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} إلخ، و ذلك أن الصوم كان مكتوبا على النصارى ثم زادوا فيه و نقصوا بعد عيسى (عليه السلام) حتى استقر على خمسين يوما، ثم شرعه الله في حق المسلمين بالآية الأولى فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و الناس يصومونها في صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، فنسخ الحكم و استقر الحكم على غيره.

و هذا القول أوهن من سابقه و أظهر بطلانا، و يرد عليه جميع ما يرد على سابقه من الإشكال، و كون الآية الثانية من متممات الآية الأولى أظهر و أجلى، و ما استند إليه القائل من الروايات أوضح مخالفة لظاهر القرآن و سياق الآية.

قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الفاء للتفريع و الجملة متفرعة على قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} و قوله: {مَعْدُودَاتٍ} اه، أي إن الصيام مكتوب مفروض، و العدد مأخوذ في الفرض، و كما لا يرفع اليد عن أصل الفرض كذلك لا يرفع اليد عن العدد، فلو عرض عارض يوجب ارتفاع الحكم الفرض عن الأيام المعدودات التي هي أيام شهر رمضان كعارض المرض و السفر، فإنه لا يرفع اليد عن الصيام عدة من أيام أخر خارج شهر رمضان تساوي ما فات المكلف من الصيام عددا، و هذا هو الذي أشار تعالى إليه في الآية الثالثة بقوله: {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} فقوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} كما يفيد معنى التحقير كما مر يفيد كون العدد ركنا مأخوذا في الفرض و الحكم.

ثم إن المرض خلاف الصحة و السفر مأخوذ من السفر بمعنى الكشف كأن المسافر

تفسير الميزان ج۲

11ينكشف لسفره عن داره التي يأوي إليها و يكن فيها، و كان قوله تعالى: {أَوْ عَلى سَفَرٍ} و لم يقل: مسافرا للإشارة إلى اعتبار فعليه التلبس حالا دون الماضي و المستقبل.

و قد قال قوم - و هم المعظم من علماء أهل السنة و الجماعة -: إن المدلول عليه بقوله تعالى: {وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} هو الرخصة دون العزيمة فالمريض و المسافر مخيران بين الصيام و الإفطار، و قد عرفت أن ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} هو عزيمة الإفطار دون الرخصة، و هو المروي عن أئمة أهل البيت، و هو مذهب جمع من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف و عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر و أبي هريرة و عروة بن الزبير، فهم محجوجون، بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

و قد قدروا لذلك في الآية تقديرا فقالوا: إن التقدير فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر.

و يرد عليه أولا أن التقدير كما صرحوا به خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة و لا قرينة من نفس الكلام عليه.

و ثانيا: أن الكلام على تقدير تسليم التقدير لا يدل على الرخصة فإن المقام كما ذكروه مقام التشريع، و قولنا: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر غاية ما يدل عليه أن الإفطار لا يقع معصية بل جائزا بالجواز بالمعنى الأعم من الوجوب و الاستحباب و الإباحة، و أما كونه جائزا بمعنى عدم كونه إلزاميا فلا دليل عليه من الكلام البتة بل الدليل على خلافه فإن بناء الكلام في مقام التشريع على عدم بيان ما يجب بيانه لا يليق بالمشرع الحكيم و هو ظاهر.

قوله تعالى: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} الإطاقة كما ذكره بعضهم صرف تمام الطاقة في الفعل، و لازمه وقوع الفعل بجهد و مشقة، و الفدية هي البدل و هي هنا بدل مالي و هو طعام مسكين أي طعام يشبع مسكينا جائعا من أوسط ما يطعم الإنسان، و حكم الفدية أيضا فرض كحكم القضاء في المريض و المسافر لمكان قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ} الظاهر في الوجوب التعييني دون الرخصة و التخيير.

تفسير الميزان ج۲

12و قد ذكر بعضهم: أن الجملة تفيد الرخصة ثم فسخت فهو سبحانه و تعالى خير المطيقين للصوم من الناس كلهم يعني القادرين على الصوم من الناس بين أن يصوموا و بين أن يفطروا و يكفروا عن كل يوم بطعام مسكين، لأن الناس كانوا يومئذ غير متعوذين بالصوم ثم نسخ ذلك بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} و قد ذكر بعض هؤلاء: أنه نسخ حكم غير العاجزين، و أما مثل الشيخ الهرم و الحامل و المرضع فبقي على حاله، من جواز الفدية.

و لعمري إنه ليس إلا لعبا بالقرآن و جعلا لآياته عضين، و أنت إذا تأملت الآيات الثلاث وجدتها كلاما موضوعا على غرض واحد ذا سياق واحد متسق الجمل رائق البيان، ثم إذا نزلت هذا الكلام على وحدته و اتساقه على ما يراه هذا القائل وجدته مختل السياق، متطارد الجمل يدفع بعضها بعضا، و ينقض آخره أوله، فتارة يقول {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} و أخرى يقول: يجوز على القادرين منكم الإفطار و الفدية، و أخرى يقول: يجب عليكم جميعا الصيام إذا شهدتم الشهر، فينسخ حكم الفدية عن القادرين و يبقى حكم غير القادرين على حاله، و لم يكن في الآية حكم غير القادرين، اللهم إلا أن يقال: إن قوله: {يُطِيقُونَهُ} كان دالا على القدرة قبل النسخ فصار يدل بعد النسخ على عدم القدرة، و بالجملة يجب على هذا أن يكون قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} في وسط الآيات ناسخا لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} في أولها لمكان التنافي، و يبقى الكلام في وجهه تقييده بالإطاقة من غير سبب ظاهر، ثم قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} في آخر الآيات ناسخا لقوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} في وسطها، و يبقى الكلام في وجه نسخه لحكم القادرين على الصيام فقط دون العاجزين، مع كون الناسخ مطلقا شاملا للقادر و العاجز جميعا، و كون المنسوخ غير شامل لحكم العاجز الذي يراد بقاؤه و هذا من أفحش الفساد.

و إذا أضفت إلى هذا النسخ بعد النسخ ما ذكروه من نسخ قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} إلخ لقوله: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، و نسخ قوله: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} و تأملت معنى الآيات شاهدت عجبا.

قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} التطوع تفعل من الطوع مقابل

تفسير الميزان ج۲

13الكره و هو إتيان الفعل بالرضا و الرغبة، و معنى باب التفعل الأخذ و القبول فمعنى التطوع التلبس في إتيان الفعل بالرضا و الرغبة من غير كره و استثقال سواء كان فعلا إلزاميا أو غير إلزامي، و أما اختصاص التطوع استعمالا بالمستحبات و المندوبات فمما حدث بعد نزول القرآن بين المسلمين بعناية أن الفعل الذي يؤتى به بالطوع هو الندب و أما الواجب ففيه شوب كره لمكان الإلزام الذي فيه.

و بالجملة التطوع كما قيل: لا دلالة فيه مادة و هيئة على الندب و على هذا فالفاء للتفريع و الجملة متفرعة على المحصل من معنى الكلام السابق، و المعنى و الله أعلم: الصوم مكتوب عليكم مرعيا فيه خيركم و صلاحكم مع ما فيه من استقراركم في صف الأمم التي قبلكم، و التخفيف و التسهيل لكم فأتوا به طوعا لا كرها، فإن من أتى بالخير طوعا كان خيرا له من أن يأتي به كرها.

و من هنا يظهر: أن قوله: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} من قبيل وضع السبب موضع المسبب أعني وضع كون التطوع بمطلق الخير خيرا مكان كون التطوع بالصوم خيرا نظير قوله تعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ اَلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَ لَكِنَّ اَلظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اَللَّهِ يَجْحَدُونَ} أي فاصبر و لا تحزن فإنهم لا يكذبونك.

و ربما يقال: إن الجملة أعني قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} مرتبطة بالجملة التي تتلوها أعني قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} و المعنى أن من تطوع خيرا من فدية طعام مسكين بأن يؤدي ما يزيد على طعام مسكين واحد بما يعادل فديتين لمسكينين أو لمسكين واحد كان خيرا له.

و يرد عليه: عدم الدليل على اختصاص التطوع بالمستحبات كما عرفت مع خفاء النكتة في التفريع، فإنه لا يظهر لتفرع التطوع بالزيادة على حكم الفدية وجه معقول، مع أن قوله: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} لا دلالة له على التطوع بالزيادة فإن التطوع بالخير غير التطوع بالزيادة.

قوله تعالى: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} جملة متممة لسابقتها،

تفسير الميزان ج۲

14و المعنى بحسب التقدير كما مر: تطوعوا بالصوم المكتوب عليكم فإن التطوع بالخير خير و الصوم خير لكم، فالتطوع به خير على خير.

و ربما: يقال إن الجملة أعني قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} خطاب للمعذورين دون عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض و الكتابة فإن ظاهرها رجحان فعل الصوم غير المانع من الترك فيناسب الاستحباب دون الوجوب، و يحمل على رجحان الصوم و استحبابه على أصحاب الرخصة: من المريض و المسافر فيستحب عليهم اختيار الصوم على الإفطار و القضاء.

و يرد عليه: عدم الدليل عليه أولا، و اختلاف الجملتين أعني قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ} إلخ، و قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} بالغيبة و الخطاب ثانيا، و أن الجملة الأولى مسوقة لبيان الترخيص و التخيير، بل ظاهر قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} تعين الصوم في أيام أخر كما مر ثالثا، و أن الجملة الأولى على تقدير ورودها لبيان الترخيص في حق المعذور لم يذكر الصوم و الإفطار حتى يكون قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} بيانا لأحد طرفي التخيير بل إنما ذكرت صوم شهر رمضان و صوم عدة من أيام أخر و حينئذ لا سبيل إلى استفادة ترجيح صوم شهر رمضان على صوم غيره من مجرد قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} من غير قرينة ظاهرة رابعا، و أن المقام ليس مقام بيان الحكم حتى ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبيا بل المقام كما مر سابقا مقام ملاك التشريع و أن الحكم المشرع لا يخلو عن المصلحة و الخير و الحسن كما في قوله: {فَتُوبُوا إِلى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ}۱، و قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}٢، و قوله تعالى {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}٣، و الآيات في ذلك كثيرة خامسا.

قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً} شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية العربية بين شعبان و شوال و لم يذكر اسم شيء من الشهور في القرآن إلا شهر رمضان.

- سورة البقرة، الآية ٥٤

- سورة الجمعة، الآية ٩

- سورة الصف، الآية ۱۱

تفسير الميزان ج۲

15[كلام في نزول القرآن في شهر رمضان، و في ليلة القدر مع نزوله نجوما]

و النزول هو الورود على المحل من العلو، و الفرق بين الإنزال و التنزيل أن الإنزال دفعي و التنزيل تدريجي، و القرآن اسم للكتاب المنزل على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) باعتبار كونه مقروا كما قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}۱، و يطلق على مجموع الكتاب و على أبعاضه.

و الآية تدل على نزول القرآن في شهر رمضان، و قد قال تعالى: {وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً}٢، و هو ظاهر في نزوله تدريجا في مجموع مدة الدعوة و هي ثلاث و عشرون سنة تقريبا، و المتواتر من التاريخ يدل على ذلك، و لذلك ربما استشكل عليه بالتنافي بين الآيتين.

و ربما أجيب عنه: بأنه نزل دفعة على سماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) نجوما و على مكث في مدة ثلاث و عشرين سنة مجموع مدة الدعوة و هذا جواب مأخوذ من الروايات التي سننقل بعضها في البحث عن الروايات.

و قد أورد عليه: بأن تعقيب قوله تعالى: {أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} بقوله: {هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقَانِ} لا يساعد على ذلك إذ لا معنى لبقائه على وصف الهداية و الفرقان في السماء مدة سنين.

و أجيب: بأن كونه هاديا من شأنه أن يهدي من يحتاج إلى هدايته من الضلال، و فارقا إذا التبس حق بباطل لا ينافي بقاءه مدة على حال الشأنية من غير فعلية التأثير حتى يحل أجله و يحين حينه، و لهذا نظائر و أمثال في القوانين المدنية المنتظمة التي كلما حان حين مادة من موادها أجريت و خرجت من القوة إلى الفعل.

و الحق أن حكم القوانين و الدساتير غير حكم الخطابات التي لا يستقيم أن تتقدم على مقام التخاطب و لو زمانا يسيرا، و في القرآن آيات كثيرة من هذا القبيل كقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}٣، و قوله تعالى: {وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً}٤، و قوله تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اَللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}٥، على أن في القرآن ناسخا

- سورة الزخرف، الآية ٣

- سورة الإسراء، الآية ۱۰٦

- سورة المجادلة، الآية ۱

- سورة الجمعة، الآية ۱۱

- سورة الأحزاب، الآية ٢٣

تفسير الميزان ج۲

16و منسوخا، و لا معنى لاجتماعهما في زمان بحسب النزول.

و ربما أجيب عن الإشكال: أن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان أن أول ما نزل منه نزل فيه، و يرد عليه: أن المشهور عندهم أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما بعث بالقرآن، و قد بعث اليوم السابع و العشرين من شهر رجب و بينه و بين رمضان أكثر من ثلاثين يوما و كيف يخلو البعثة في هذه المدة من نزول القرآن، على أن أول سورة {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} يشهد على أنها أول سورة نزلت و أنها نزلت بمصاحبة البعثة، و كذا سورة المدثر تشهد أنها نزلت في أول الدعوة و كيف كان فمن المستبعد جدا أن تكون أول آية نزلت في شهر رمضان، على أن قوله تعالى: {أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} غير صريح الدلالة على أن المراد بالقرآن أول نازل منه و لا قرينة تدل عليه في الكلام فحمله عليه تفسير من غير دليل، و نظير هذه الآية قوله تعالى: {وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ}۱، و قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ}٢، فإن ظاهر هذه الآيات لا يلائم كون المراد من إنزال القرآن أول إنزاله أو إنزال أول بعض من أبعاضه و لا قرينة في الكلام تدل على ذلك.

و الذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أمر آخر فإن الآيات الناطقة بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه إنما عبرت عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة دون التنزيل كقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ}٣، و قوله تعالى: {حم وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ}٤، و قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ}٥، و اعتبار الدفعة إما بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب أو البعض النازل منه كقوله تعالى: {كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ}٦. فإن المطر إنما ينزل تدريجا لكن النظر هاهنا معطوف إلى أخذه مجموعا واحدا، و لذلك عبر عنه بالإنزال دون التنزيل، و كقوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ}۷، و إما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادي الذي يقضى فيه بالتفرق و التفصيل و الانبساط و التدريج هو المصحح لكونه واحدا غير تدريجي و نازلا بالإنزال دون التنزيل.. و هذا الاحتمال الثاني هو اللائح من الآيات الكريمة كقوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}۸

- سورة الدخان، الآية ٣

- سورة القدر، الآية ۱

- سورة البقرة، الآية ۱۸٥

- سورة الدخان، الآية ٣

- سورة القدر، الآية ۱

- سورة يونس، الآية ٢٤

- سورة ص، الآية ٢٩

- سورة هود، الآية ۱

تفسير الميزان ج۲

17فإن هذا الإحكام مقابل التفصيل، و التفصيل هو جعله فصلا فصلا و قطعة قطعة فالإحكام كونه بحيث لا يتفصل فيه جزء من جزء و لا يتميز بعض من بعض لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء و لا فصول فيه، و الآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد في القرآن إنما طرأ عليه بعد كونه محكما غير مفصل.

و أوضح منه قوله تعالى: {وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ}۱، و قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ هَذَا اَلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرىَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ اَلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلى أن قال: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ}٢ فإن الآيات الشريفة و خاصة ما في سورة يونس ظاهرة الدلالة على أن التفصيل أمر طار على الكتاب فنفس الكتاب شيء و التفصيل الذي يعرضه شيء آخر، و أنهم إنما كذبوا بالتفصيل من الكتاب لكونهم ناسين لشيء يئول إليه هذا التفصيل و غافلين عنه، و سيظهر لهم يوم القيامة و يضطرون إلى علمه فلا ينفعهم الندم و لات حين مناص و فيها إشعار بأن أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب.

و أوضح منه قوله تعالى: {حم وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ}٣ فإنه ظاهر في أن هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروا عربيا، و إنما ألبس لباس القراءة و العربية ليعقله الناس و إلا فإنه و هو في أم الكتاب عند الله، علي لا يصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل و فصل. و في الآية تعريف للكتاب المبين و أنه أصل القرآن العربي المبين، و في هذا المساق أيضا قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ}٤، فإنه ظاهر في أن للقرآن موقعا هو في الكتاب المكنون لا يمسه هناك أحد إلا المطهرون من عباد الله و أن التنزيل بعده، و أما قبل التنزيل فله موقع في كتاب مكنون عن الأغيار و هو الذي عبر عنه في آيات الزخرف، بأم

- سورة الأعراف، الآية ٥٣

- سورة يونس، الآية ٣٩

- سورة الزخرف، الآية ٤

- سورة الواقعة، الآية ۸۰

تفسير الميزان ج۲

18الكتاب، و في سورة البروج، باللوح المحفوظ، حيث قال تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ}۱، و هذا اللوح إنما كان محفوظا لحفظه من ورود التغير عليه، و من المعلوم أن القرآن المنزل تدريجا لا يخلو عن ناسخ و منسوخ و عن التدريج الذي هو نحو من التبدل، فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن و حكمه الخالي عن التفصيل أمر وراء هذا المنزل، و إنما هذا بمنزلة اللباس لذاك.

ثم إن هذا المعنى أعني: كون القرآن في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين و نحن نسميه بحقيقة الكتاب بمنزلة اللباس من المتلبس و بمنزلة المثال من الحقيقة و بمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام هو المصحح لأن يطلق القرآن أحيانا على أصل الكتاب كما في قوله تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} إلى غير ذلك و هذا الذي ذكرنا هو الموجب لأن يحمل قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} و قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} و قوله. {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ} على إنزال حقيقة الكتاب و الكتاب المبين إلى قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) دفعة كما أنزل القرآن المفصل على قلبه تدريجا في مدة الدعوة النبوية.

و هذا هو الذي يلوح من نحو قوله تعالى: {وَ لاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}٢، و قوله تعالى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}٣، فإن الآيات ظاهرة في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان له علم بما سينزل عليه فنهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي، و سيأتي توضيحه في المقام اللائق به إن شاء الله تعالى .

و بالجملة فإن المتدبر في الآيات القرآنية لا يجد مناصا عن الاعتراف بدلالتها: على كون هذا القرآن المنزل على النبي تدريجا متكئا على حقيقة متعالية عن أن تدركها أبصار العقول العامة أو تناولها أيدي الأفكار المتلوثة بألواث الهوسات و قذارات المادة، و أن تلك الحقيقة أنزلت على النبي إنزالا فعلمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه، و سيجيء بعض من الكلام المتعلق بهذا المعنى في البحث عن التأويل و التنزيل في قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ}٤

- سورة البروج، الآية ٢٢

- سورة طه، الآية ۱۱٤

- سورة القيامة، الآية ۱٩

- سورة آل عمران، الآية ۷

تفسير الميزان ج۲

19فهذا ما يهدي إليه التدبر و يدل عليه الآيات، نعم أرباب الحديث، و الغالب من المتكلمين و الحسيون من باحثي هذا العصر لما أنكروا أصالة ما وراء المادة المحسوسة اضطروا إلى حمل هذه الآيات و نظائرها كالدالة على كون القرآن هدى و رحمة و نورا و روحا و مواقع النجوم و كتابا مبينا، و في لوح محفوظ، و نازلا من عند الله، و في صحف مطهرة إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة و المجاز فعاد بذلك القرآن شعرا منثورا.

و لبعض الباحثين كلام في معنى نزول القرآن في شهر رمضان:

قال ما محصله: إنه لا ريب أن بعثة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان مقارنا لنزول أول ما نزل من القرآن و أمره (صلى الله عليه وآله و سلم) بالتبليغ و الإنذار، و لا ريب أن هذه الواقعة إنما وقعت بالليل لقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ}۱، و لا ريب أن الليلة كانت من ليالي شهر رمضان لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ}٢.

و جملة القرآن و إن لم تنزل في تلك الليلة لكن لما نزلت سورة الحمد فيها، و هي تشتمل على جمل معارف القرآن فكان كأن القرآن نزل فيها جميعا فصح أن يقال: {أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ} (على أن القرآن يطلق على البعض كما يطلق على الكل بل يطلق القرآن على سائر الكتب السماوية أيضا كالتوراة و الإنجيل و الزبور باصطلاح القرآن)

قال: و ذلك: أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} إلخ، نزل ليلة الخامس و العشرين من شهر رمضان، نزل و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قاصد دار خديجة في وسط الوادي يشاهد جبرائيل فأوحى إليه: قوله تعالى: {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ} إلخ، و لما تلقى الوحي خطر بباله أن يسأله: كيف يذكر اسم ربه فتراءى له و علمه بقوله: {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلى آخر سورة الحمد، ثم علمه كيفية الصلاة ثم غاب عن نظره فصحا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لم يجد مما كان يشاهده أثرا إلا ما كان عليه من التعب الذي عرضه من ضغطة جبرائيل حين الوحي فأخذ في طريقه و هو لا يعلم أنه رسول من الله إلى الناس، مأمور بهدايتهم ثم لما دخل البيت نام ليلته من شدة التعب فعاد إليه ملك الوحي صبيحة تلك الليلة و أوحى إليه قوله تعالى:

- سورة الدخان، الآية ٢

- سورة البقرة، الآية ۱۸٥

تفسير الميزان ج۲

20{يَا أَيُّهَا اَلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ}۱.

قال: فهذا هو معنى نزول القرآن في شهر رمضان و مصادفة بعثته لليلة القدر: و أما ما يوجد في بعض كتب الشيعة من أن البعثة كانت يوم السابع و العشرين من شهر رجب فهذه الأخبار على كونها لا توجد إلا في بعض كتب الشيعة التي لا يسبق تاريخ تأليفها أوائل القرن الرابع من الهجرة مخالفة للكتاب كما عرفت.

قال و هناك روايات أخرى في تأييد هذه الأخبار تدل على أن معنى نزول القرآن في شهر رمضان: أنه نزل فيه قبل بعثة النبي من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور و أملاه جبرائيل هناك على الملائكة حتى ينزل بعد البعثة على رسول الله، و هذه أوهام خرافية دست في الأخبا مردودة أولا بمخالفة الكتاب، و ثانيا أن مراد القرآن باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة و بالبيت المعمور هو كرة الأرض لعمرانه بسكون الإنسان فيه، انتهى ملخصا.

و لست أدري أي جملة من جمل كلامه - على فساده بتمام أجزائه - تقبل الإصلاح حتى تنطبق على الحق و الحقية بوجه؟ فقد اتسع الخرق على الراتق.

ففيه أولا: أن هذا التقول العجيب الذي تقوله في البعثة و نزول القرآن أول ما نزل و أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) نزل عليه: {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} و هو في الطريق، ثم نزلت عليه سورة الحمد ثم علم الصلاة، ثم دخل البيت و نام تعبانا، ثم نزلت عليه سورة المدثر صبيحة الليلة فأمر بالتبليغ، كل ذلك تقول لا دليل عليه لا آية محكمة و لا سنة قائمة، و إنما هي قصة تخيلية لا توافق الكتاب و لا النقل على ما سيجيء.

و ثانيا: أنه ذكر أن من المسلم أن البعثة و نزول القرآن و الأمر بالتبليغ مقارنة زمانا ثم فسر ذلك بأن النبوة ابتدأت بنزول القرآن، و كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) نبيا غير رسول ليلة واحدة فقط ثم في صبيحة الليلة أعطي الرسالة بنزول سورة المدثر، و لا يسعه، أن يستند في ذلك إلى كتاب و لا سنة، و ليس من المسلم ذلك. أما السنة فلأن لازم ما طعن به في جوامع الشيعة بتأخر تأليفها عن وقوع الواقعة عدم الاعتماد على شيء من جوامع الحديث مطلقا إذ لا شيء من كتب الحديث مما ألفته العامة أو الخاصة إلا و تأليفه متأخر عن عصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قرنين فصاعدا فهذا في السنة،

- سورة المدثر، الآية ٢

تفسير الميزان ج۲

21و التاريخ على خلوة من هذه التفاصيل حاله أسوأ و الدس الذي رمي به الحديث متطرق إليه أيضا.

و أما الكتاب فقصور دلالته على ما ذكره أوضح و أجلى بل دلالته على خلاف ما ذكره و تكذيب ما تقوله ظاهرة فإن سورة {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} و هي أول سورة نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما ذكره أهل النقل، و يشهد به الآيات الخمس التي في صدرها و لم يذكر أحد أنها نزلت قطعات و لا أقل من احتمال نزولها دفعة مشتملة على أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يصلي بمرأى من القوم و أنه كان منهم من ينهاه عن الصلاة و يذكر أمره في نادي القوم (و لا ندري كيف كانت هذه الصلاة التي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يتقرب بها إلى ربه في بادئ أمره إلا ما تشتمل عليه هذه السورة من أمر السجدة) قال تعالى فيها: {أَ رَأَيْتَ اَلَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذَا صَلَّى أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى اَلْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اَللَّهَ يَرى كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ اَلزَّبَانِيَةَ}۱، فالآيات كما ترى ظاهرة في أنه كان هناك من ينهى مصليا عن الصلاة، و يذكر أمره في النادي، و لا ينتهي عن فعاله، و قد كان هذا المصلي هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ}٢.

فقد دلت السورة على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يصلي قبل نزول أول سورة من القرآن، و قد كان على الهدى و ربما أمر بالتقوى، و هذا هو النبوة و لم يسم أمره ذلك إنذارا، فكان (صلى الله عليه وآله و سلم) نبيا و كان يصلي و لما ينزل عليه قرآن و لا نزلت بعد عليه سورة الحمد و لما يؤمر بالتبليغ.

و أما سورة الحمد فإنها نزلت بعد ذلك بزمان، و لو كان نزولها عقيب نزول سورة العلق بلا فصل عن خطور في قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كما ذكره هذا الباحث لكان حق الكلام أن يقال: قل {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلخ، أو يقال: {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ} قل: {اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلخ و لكان من الواجب أن يختم الكلام في قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ} لخروج بقية الآيات عن الغرض كما هو الأليق ببلاغة القرآن الشريف.

نعم وقع في سورة الحجر و هي من السور المكية كما تدل عليه مضامين آياتها،

- سورة العلق، الآية ۱۸

- سورة العلق ، الآية ۱٩

تفسير الميزان ج۲

22و سيجيء بيانه قوله تعالى: {وَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ اَلْمَثَانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ}۱.

و المراد بالسبع المثاني سورة الحمد و قد قوبل بها القرآن العظيم و فيه تمام التجليل لشأنها و التعظيم لخطرها لكنها لم تعد قرآنا بل سبعا من آيات القرآن و جزءا منه بدليل قوله تعالى: {كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ}٢.

و مع ذلك فاشتمال السورة على ذكر سورة الحمد يدل على سبق نزولها نزول سورة الحجر و السورة مشتملة أيضا على قوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ اَلْمُسْتَهْزِئِينَ}٣، و يدل ذلك على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان قد كف عن الإنذار مدة ثم أمر به ثانيا بقوله تعالى: {فَاصْدَعْ}.

و أما سورة المدثر و ما تشتمل عليه من قوله: {قُمْ فَأَنْذِرْ}٤، فإن كانت السورة نازلة بتمامها دفعة كان حال هذه الآية قم فأنذر، حال قوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} (الآية)، لاشتمال هذه السورة أيضا على قوله تعالى: {ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً}٥ إلى آخر الآيات، و هي قريبة المضمون من قوله في سورة الحجر: {وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ} إلخ، و إن كانت السورة نازلة نجوما فظاهر السياق أن صدرها قد نزل في بدء الرسالة.

و ثالثا: أن قوله: إن الروايات الدالة على نزول القرآن في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور جملة واحدة قبل البعثة ثم نزول الآيات نجوما على رسول الله أخبار مجعولة خرافية لمخالفتها الكتاب و عدم استقامة مضمونها، و أن المراد باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة و بالبيت المعمور كرة الأرض خطأ و فرية.

أما أولا: فلأنه لا شيء من ظاهر الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما عرفت.

و أما ثانيا: فلأن الأخبار خالية عن كون النزول الجملي قبل البعثة بل الكلمة مما أضافها هو إلى مضمونها من غير تثبت.

و أما ثالثا: فلأن قوله: إن اللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة تفسير شنيع و أنه أضحوكة و ليت شعري: ما هو الوجه المصحح على قوله لتسمية عالم الطبيعة في كلامه تعالى لوحا محفوظا؟ أ ذلك لكون هذا العالم محفوظا عن التغير و التحول؟ فهو عالم الحركات، سيال الذات، متغير الصفات! أو لكونه محفوظا عن الفساد تكوينا أو تشريعا؟ فالواقع خلافه! أو لكونه محفوظا عن اطلاع غير أهله عليه؟ كما يدل

- سورة الحجر، الآية ۸۷

- سورة الزمر، الآية ٢٣

- سورة الحجر، الآية ٩٥

- سورة المدثر، الآية ٢

- سورة المدثر، الآية ۱۱

تفسير الميزان ج۲

23عليه: قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ}۱، فإدراك المدركين فيه على السواء!

و بعد اللتيا و التي: لم يأت هذا الباحث في توجيهه نزول القرآن في شهر رمضان بوجه محصل يقبله لفظ الآية، فإن حاصل توجيهه: أن معنى: {أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} كأنما أنزل فيه القرآن، و معنى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ} كأنا أنزلناه في ليلة، و هذا شيء لا يحتمله اللغة و العرف لهذا السياق!

و لو جاز لقائل أن يقول: نزل القرآن ليلة القدر على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لنزول سورة الفاتحة المشتملة على جمل معارف القرآن جاز أن يقال: إن معنى نزول القرآن نزوله جملة واحدة، أي نزول إجمال معارفه على قلب رسول الله من غير مانع يمنع كما مر بيانه سابقا.

و في كلامه جهات أخرى من الفساد تركنا البحث عنها لخروجه عن غرضنا في المقام.

(بيان)

قوله تعالى: {هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقَانِ} الناس، و هم الطبقة الدانية من الإنسان الذين سطح فهمهم المتوسط أنزل السطوح، يكثر إطلاق هذه الكلمة في حقهم، كما قال تعالى: {وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}٢، و قال تعالى: {وَ تِلْكَ اَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ اَلْعَالِمُونَ}٣، و هؤلاء أهل التقليد لا يسعهم تمييز الأمور المعنوية بالبينة و البرهان، و لا فرق الحق من الباطل بالحجة إلا بمبين يبين لهم و هاد يهديهم، و القرآن هدى لهم و نعم الهدى، و أما الخاصة المستكملون في ناحيتي العلم و العمل، المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الإلهية و الركون إلى فرقان الحق فالقرآن بينات و شواهد من الهدى و الفرقان في حقهم فهو يهديهم إليه و يميز لهم الحق و يبين لهم كيف يميز، قال تعالى: {يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ اَلسَّلاَمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلىصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}٤.

و من هنا يظهر وجه التقابل بين الهدى و البينات من الهدى، و هو التقابل بين العام و الخاص فالهدى لبعض و البينات من الهدى لبعض آخر.

- سورة الواقعة، الآية ۷٩

- سورة الروم، الآية ٣۰

- سورة العنكبوت، الآية ٤٣

- سورة المائدة، الآية ۱٦

تفسير الميزان ج۲

24قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الشهادة هي الحضور مع تحمل العلم من جهته، و شهادة الشهر إنما هو ببلوغه و العلم به، و يكون بالبعض كما يكون بالكل. و أما كون المراد بشهود الشهر رؤية هلاله و كون الإنسان بالحضر مقابل السفر فلا دليل عليه إلا من طريق الملازمة في بعض الأوقات بحسب القرائن، و لا قرينة في الآية.

قوله تعالى: {وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} إيراد هذه الجملة في الآية ثانيا ليس من قبيل التكرار للتأكيد و نحوه لما عرفت أن الآيتين السابقتين مع ما تشتملان عليه مسوقتان للتوطئة و التمهيد دون بيان الحكم و أن الحكم هو الذي بين في الآية الثالثة فلا تكرار.

قوله تعالى: {يُرِيدُ اَللَّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} كأنه بيان لمجموع حكم الاستثناء: و هو الإفطار في شهر رمضان لمكان نفي العسر، و صيام عدة من أيام أخر لمكان وجوب إكمال العدة، و اللام في قوله: {لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} للغاية، و هو عطف على قوله: يريد، لكونه مشتملا على معنى الغاية، و التقدير و إنما أمرناكم بالإفطار و القضاء لنخفف عنكم و لتكملوا العدة، و لعل إيراد قوله: {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} هو الموجب لإسقاط معنى قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} عن هذه الآية مع تفهم حكمه بنفي العسر و ذكره في الآية السابقة.

قوله تعالى: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ظاهر الجملتين على ما يشعر به لام الغاية ۱ أنهما لبيان الغاية غاية أصل الصيام دون حكم الاستثناء فإن تقييد قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} بقوله: {اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} إلى آخره مشعر بنوع من العلية و ارتباط فرض صيام شهر رمضان بنزول القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فيعود معنى الغاية إلى أن التلبس بالصوم لإظهار كبريائه تعالى بما نزل عليهم القرآن و أعلن ربوبيته و عبوديتهم، و شكر له بما هداهم إلى الحق، و فرق لهم بكتابه بين الحق و الباطل. و لما كان الصوم إنما يتصف بكونه شكرا لنعمه إذا كان مشتملا على حقيقة معنى الصوم و هو الإخلاص لله سبحانه في التنزه عن ألواث الطبيعة و الكف عن أعظم مشتهيات النفس بخلاف اتصافه بالتكبير لله فإن صورة الصوم و الكف سواء اشتمل على إخلاص النية أو لم يشتمل يدل على تكبيره تعالى و تعظيمه فرق بين التكبير

- المراد بالغاية الغرض و هو اصطلاح (منه)

تفسير الميزان ج۲

25و الشكر فقرن الشكر بكلمة الترجي دون التكبير فقال: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} كما قال: في أول الآيات: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

(بحث روائي)

في الحديث القدسي، قال الله تعالى: الصوم لي و أنا أجزي به.

أقول: و قد رواه الفريقان على اختلاف يسير، و الوجه في كون الصوم لله سبحانه أنه هو العبادة الوحيدة التي تألفت من النفي، و غيره كالصلاة و الحج و غيرهما متألف من الإثبات أو لا يخلو من الإثبات، و الفعل الوجودي لا يتمحض في إظهار عبودية العبد و لا ربوبية الرب سبحانه، لأنه لا يخلو عن شوب النقص المادي و آفة المحدودية و إثبات الإنية و يمكن أن يجعل لغيره تعالى نصيب فيه كما في موارد الرياء و السمعة و السجدة لغيره بخلاف النفي الذي يشتمل عليه الصوم بالتعالي عن الإخلاد إلى الأرض و التنزه بالكف عن شهوات النفس فإن النفي لا نصيب لغيره تعالى فيه لكونه أمرا بين العبد و الرب لا يطلع عليه بحسب الطبع غيره تعالى، و قوله أنا أجزي به، إن كان بصيغة المعلوم كان دالا على أنه لا يوسط في إعطاء الأجر بينه و بين الصائم أحدا كما أن العبد يأتي بما ليس بينه و بين ربه في الاطلاع عليه أحد نظير ما ورد: أن الصدقة إنما يأخذها الله من غير توسيطه أحدا، قال تعالى؟ {وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقَاتِ}۱، و إن كان بصيغة المجهول كان كناية عن أن أجر الصائم القرب منه تعالى.

و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): كان رسول الله أول ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر، و يفطر حتى يقال ما يصوم، ثم ترك ذلك و صام يوما و أفطر يوما و هو صوم داود، ثم ترك ذلك و صام الثلاثة الأيام الغر، ثم ترك ذلك و فرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعاء، فقبض (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يعمل ذلك.

و عن عنبسة العابد قال: قبض رسول الله على صيام شعبان و رمضان و ثلاثة أيام من كل شهر.

أقول: و الأخبار من طرق أهل البيت كثيرة في ذلك و هو الصوم المسنون الذي

- سورة التوبة، الآية ۱۰٤

تفسير الميزان ج۲

26كان يصومه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ما عدا صوم رمضان.

و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ}، قال: هي للمؤمنين خاصة.

و عن جميل قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِتَالُ}، {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} قال: فقال: هذه كلها يجمع الضلال و المنافقين و كل من أقر بالدعوة الظاهرة.

و في الفقيه عن حفص قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا فقلت له: فقول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، قال: إنما فرض الله شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل الله هذه الأمة و جعل صيامه فرضا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و على أمته.

أقول: و الرواية ضعيفة بإسماعيل بن محمد في سنده، و قد روي هذا المعنى مرسلا عن العالم (عليه السلام) و كان الروايتين واحدة، و على أي حال فهي من الآحاد و ظاهر الآية لا يساعد على كون المراد من قوله تعالى {كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الأنبياء خاصة و لو كان كذلك، و المقام مقام التوطئة و التمهيد و التحريص و الترغيب، كان التصريح باسمهم أولى من الكناية و أوقع و الله العالم.

و في الكافي عمن سأل الصادق (عليه السلام) عن القرآن و الفرقان أ هما شيئان أو شيء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب، و الفرقان الحكم الواجب العمل به.

و في الجوامع عنه (عليه السلام): الفرقان كل آية محكمة في الكتاب.

و في تفسيري العياشي و القمي عنه (صلى الله عليه وآله و سلم): الفرقان هو كل أمر محكم في القرآن، و الكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه من كان قبله من الأنبياء.

أقول: و اللفظ يساعد على ذلك، و في بعض الأخبار أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا ينبغي أن يقال: جاء رمضان و ذهب، بل شهر رمضان الحديث، و هو واحد غريب في بابه، و قد نقل هذا الكلام عن قتادة أيضا من المفسرين.

تفسير الميزان ج۲

27و الأخبار الواردة في عد أسمائه تعالى خال عن ذكر رمضان، على أن لفظ رمضان من غير تصديره بلفظ شهر و كذا رمضانان بصيغة التثنية كثير الورود في الروايات المنقولة عن النبي و عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) بحيث يستبعد جدا نسبة التجريد إلى الراوي.

و في تفسير العياشي عن الصباح بن نباتة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) إن ابن أبي يعفور، أمرني أن أسألك عن مسائل فقال: و ما هي؟ قلت: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان و أنا في منزلي أ لي أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه.

أقول: و هو استفادة لطيفة لحكم استحبابي بالأخذ بالإطلاق.

و في الكافي عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: فأما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال: قوم يصوم، و قال آخرون: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر، و أما نحن: فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز و جل يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

أقول: و رواه العياشي أيضا و في تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام): في قوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال (عليه السلام): ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه و من سافر فيه فليفطر.

أقول: و الأخبار عن أئمة أهل البيت في تعين الإفطار على المريض و المسافر كثيرة و مذهبهم ذلك، و قد عرفت دلالة الآية عليه.

و في تفسير العياشي أيضا عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع و المريض.

و في تفسيره أيضا عن الباقر (عليه السلام): في الآية، قال: الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش.

تفسير الميزان ج۲

28و في تفسيره أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير.

أقول: و الروايات فيه كثيرة عنهم (عليه السلام) و المراد بالمريض في رواية أبي بصير المريض في سائر أيام السنة غير أيام شهر رمضان ممن لا يقدر على عدة أيام أخر فإن المريض في قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً} لا يشمله و هو ظاهر، و العطاش مرض العطش.

و في تفسيره أيضا عن سعيد عن الصادق (عليه السلام) قال: إن في الفطر تكبيرا قلت: ما التكبير إلا في يوم النحر، قال: فيه تكبير و لكنه مسنون في المغرب و العشاء و الفجر و الظهر و العصر و ركعتي العيد.

و في الكافي عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي في ليلة الفطر تكبيرة و لكنه مسنون، قال: قلت: و أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و في صلاة العيد ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول! قال: تقول الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله و الله أكبر. الله أكبر على ما هدانا. و هو قول الله {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} يعني الصلاة {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} و التكبير أن تقول: الله أكبر. لا إله إلا الله و الله أكبر. و لله الحمد، قال: و في رواية التكبير الآخر أربع مرات.

أقول: اختلاف الروايتين في إثبات الظهرين و عدمه يمكن أن يحمل على مراتب الاستحباب، و قوله (عليه السلام): يعني الصلاة لعله يريد: أن المعنى {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} أي عدة أيام الصوم بصلاة العيد {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ} مع الصلوات {عَلى مَا هَدَاكُمْ} و هو غير مناف لما ذكرناه من ظاهر معنى قوله: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} فإنه استفادة حكم استحبابي من مورد الوجوب نظير ما مر في قوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} من استفادة كراهة الخروج إلى السفر في الشهر لمن شهد الليلة الأولى منه هذا، و اختلاف آخر التكبيرات في الموضعين من الرواية الأخيرة يؤيد ما قيل: إن قوله: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} بتضمين التكبير معنى الحمد و لذلك عدي بعلى.

و في تفسير العياشي عن ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له، جعلت

تفسير الميزان ج۲

29فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) صام تسعة و عشرين أكثر مما صام ثلاثين أ حق هذا؟ قال ما خلق الله من هذا حرفا فما صام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا ثلاثين لأن الله يقول: {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} فكان رسول الله ينقصه.

أقول: قوله: فكان رسول الله في مقام الاستفهام الإنكاري، و الرواية تدل على ما قدمناه: أن ظاهر التكميل تكميل شهر رمضان.

و في محاسن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه: في قوله: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} قال: التكبير التعظيم، و الهداية الولاية.

أقول: و قوله: و الهداية الولاية من باب الجري و بيان المصداق: و يمكن أن يكون من قبيل ما يسمى تأويلا كما ورد في بعض الروايات أن اليسر هو الولاية، و العسر الخلاف و ولاية أعداء الله.

و في الكافي عن حفص بن الغياث عن أبي عبد الله، قال: سألته عن قول الله عز و جل: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} و إنما أنزل في عشرين بين أوله و آخره فقال أبو عبد الله: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة، ثم قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان و أنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان و أنزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان و أنزل القرآن في ثلاث و عشرين من شهر رمضان.

أقول: ما رواه (عليه السلام) عن النبي رواه السيوطي في الدر المنثور، بعدة طرق عن وائلة بن الأسقع عن النبي.

و في الكافي و الفقيه عن يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل سنة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

و في الدر المنثور عن ابن عباس قال: شهر رمضان و الليلة المباركة و ليلة القدر فإن ليلة القدر هي الليلة المباركة و هي في رمضان نزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور و هو موقع النجوم في السماء الدنيا حيث وقع القرآن ثم نزل على محمد

تفسير الميزان ج۲

30(صلى الله عليه وآله و سلم) بعد ذلك في الأمر و النهي و في الحروب رسلا رسلا.

أقول: و روي هذا المعنى عن غيره أيضا كسعيد بن جبير و يظهر من كلامه أنه إنما استفاد ذلك من الآيات القرآنية كقوله تعالى: {وَ اَلذِّكْرِ اَلْحَكِيمِ}۱ و في قوله تعالى: {وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَ اَلْبَيْتِ اَلْمَعْمُورِ وَ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ}٢، و قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ}٣، و قوله تعالى: {وَ زَيَّنَّا اَلسَّمَاءَ اَلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظاً}٤، و جميع ذلك ظاهر إلا ما ذكره في مواقع و أنه السماء الأولى و موطن القرآن فإن فيه خفاء، و الآيات من سورة الواقعة غير واضحة الدلالة على ذلك، و قد ورد من طرق أهل البيت أن البيت المعمور في السماء، و سيجيء الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى، و مما يجب أن يعلم أن الحديث كمثل القرآن في اشتماله على المحكم و المتشابه، و الكلام على الإشارة و الرمز شائع فيه، و لا سيما في أمثال هذه الحقائق: من اللوح و القلم و الحجب و السماء و البيت المعمور و البحر المسجور فمما يجب للباحث أن يبذل جهده في الحصول على القرائن.

[سورة البقرة (٢): آیة ١٨٦]

{وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦}

بيان كلام في معنى الدعاء

قوله تعالى: {وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون و أرق أسلوب و أجمله فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة و نحوها، و فيه دلالة على كمال العناية بالأمر، ثم قوله: {عِبَادِي} و لم يقل: الناس و ما أشبهه يزيد في هذه العناية، ثم حذف الواسطة في الجواب حيث قال: {فَإِنِّي قَرِيبٌ} و لم يقل فقل إنه قريب، ثم التأكيد بإن، ثم الإتيان بالصفة دون الفعل

- سورة آل عمران، الآية ٥۸

- سورة الطور، الآية ٥

- سورة الواقعة، الآية ۷٩

- سورة حم السجدة، الآية ۱٢

تفسير الميزان ج۲

31الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب و دوامه، ثم الدلالة على تجدد الإجابة و استمرارها حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهما، ثم تقييده الجواب أعني قوله: {أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} بقوله: {إِذَا دَعَانِ} و هذا القيد لا يزيد على قوله: {دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} المقيد به شيئا بل هو عينه، و فيه دلالة على أن {دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} مجابة من غير شرط و قيد كقوله تعالى: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}۱، فهذه سبع نكات في الآية تنبئ بالاهتمام في أمر استجابة الدعاء و العناية بها، مع كون الآية قد كرر فيها على إيجازها - ضمير المتكلم سبع مرات، و هي الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف.

و الدعاء و الدعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعي، و السؤال جلب فائدة أو در من المسئول يرفع به حاجة السائل بعد توجيه نظره، فالسؤال بمنزلة الغاية من الدعاء و هو المعنى الجامع لجميع موارد السؤال كالسؤال لرفع الجهل و السؤال بمعنى الحساب و السؤال بمعنى الاستدرار و غيره.

ثم إن العبودية كما مر سابقا هي المملوكية و لا كل مملوكية بل مملوكية الإنسان فالعبد هو من الإنسان أو كل ذي عقل و شعور كما في الملك المنسوب إليه تعالى.

و ملكه تعالى يغاير ملك غيره مغايرة الجد مع الدعوى و الحقيقة مع المجاز فإنه تعالى يملك عباده ملكا طلقا محيطا بهم لا يستقلون دونه في أنفسهم و لا ما يتبع أنفسهم من الصفات و الأفعال و سائر ما ينسب إليهم من الأزواج و الأولاد و المال و الجاه و غيرها، فكل ما يملكونه من جهة إضافته إليهم بنحو من الأنحاء كما في قولنا: نفسه، و بدنه، و سمعه، و بصره، و فعله، و أثره، و هي أقسام الملك بالطبع و الحقيقة و قولنا: زوجه و ماله و جاهه و حقه، و هي أقسام الملك بالوضع و الاعتبارإنما يملكونه بإذنه تعالى في استقرار النسبة بينهم و بين ما يملكون أيا ما كان و تمليكه فالله عز اسمه، هو الذي أضاف نفوسهم و أعيانهم إليهم و لو لم يشاء لم يضف فلم يكونوا من رأس، و هو الذي جعل لهم السمع و الأبصار و الأفئدة، و هو الذي خلق كل شيء و قدره تقديرا.

فهو سبحانه الحائل بين الشيء و نفسه، و هو الحائل بين الشيء و بين كل ما يقارنه: من ولد أو زوج أو صديق أو مال أو جاه أو حق فهو أقرب إلى خلقه من كل

- سورة المؤمن، الآية ٦۰

تفسير الميزان ج۲

32شيء مفروض فهو سبحانه قريب على الإطلاق كما قال تعالى: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ}۱، و قال تعالى: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ}٢، و قال تعالى {أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ}٣، و القلب هو النفس المدركة.

و بالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكا حقيقيا و كونهم عبادا له هو الموجب لكونه تعالى قريبا منهم على الإطلاق و أقرب إليهم من كل شيء عند القياس و هذا الملك الموجب لجواز كل تصرف شاء كيفما شاء من غير دافع و لا مانع يقضي أن لله سبحانه أن يجيب أي دعاء دعا به أحد من خلقه و يرفع بالإعطاء و التصرف حاجته التي سأله فيها فإن الملك عام، و السلطان و الإحاطة واقعتان على جميع التقادير من غير تقيد بتقدير دون تقدير لا كما يقوله اليهود: إن الله لما خلق الأشياء و قدر التقادير تم الأمر، و خرج زمام التصرف الجديد من يده بما حتمه من القضاء، فلا نسخ و لا بداء و لا استجابة لدعاء لأن الأمر مفروغ عنه، و لا كما يقوله جماعة من هذه الأمة: أن لا صنع لله في أفعال عباده و هم القدرية الذين سماهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مجوس هذه الأمة فيما رواه الفريقان من قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): القدرية مجوس هذه الأمة.

بل الملك لله سبحانه على الإطلاق و لا يملك شيء شيئا إلا بتمليك منه سبحانه و إذن فما شاءه و ملكه و أذن في وقوعه، يقع، و ما لم يشأ و لم يملك و لم يأذن فيه لا يقع و إن بذل في طريق وقوعه كل جهد و عناية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ}٤.

فقد تبين: أن قوله تعالى: {وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} كما يشتمل على الحكم أعني إجابة الدعاء كذلك يشتمل على علله فكون الداعين عبادا لله تعالى هو الموجب لقربه منهم، و قربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم و إطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء فكل دعاء دعي به فإنه مجيبه إلا أن هاهنا أمرا و هو أنه تعالى قيد قوله: {أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} بقوله {إِذَا دَعَانِ} و هذا القيد غير الزائد على نفس المقيد بشيء يدل على اشتراط الحقيقة دون التجوز و الشبه، فإن قولنا: أصغ إلى قول الناصح إذا نصحك أو أكرم العالم إذا كان عالما يدل على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقة فالناصح إذا قصد النصح بقوله فهو الذي

- سورة الواقعة، الآية ۸٥

- سورة ق، الآية ۱٦

- سورة الأنفال، الآية ٢٤

- سورة الفاطر، الآية ۱٥

تفسير الميزان ج۲

33يجب الإصغاء إلى قوله و العالم إذا تحقق بعلمه و عمل بما علم كان هو الذي يجب إكرامه فقوله تعالى {إِذَا دَعَانِ} يدل على أن وعد الإجابة المطلقة، إنما هو إذا كان الداعي داعيا بحسب الحقيقة مريدا بحسب العلم الفطري و الغريزي مواطئا لسانه قلبه، فإن حقيقة الدعاء و السؤال هو الذي يحمله القلب و يدعو به لسان الفطرة، دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما أدير صدقا أو كذبا جدا أو هزلا حقيقة أو مجازا، و لذلك ترى أنه تعالى عد ما لا عمل للسان فيه سؤالا، قال تعالى: {وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}۱، فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون و لم يسألوها بلسانهم الظاهر، بل بلسان فقرهم و استحقاقهم لسانا فطريا وجوديا، و قال تعالى: {يَسْئَلُهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}٢، و دلالته على ما ذكرنا أظهر و أوضح.

فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة، فما لا يستجاب من الدعاء و لا يصادف الإجابة فقد فقد أحد أمرين و هما اللذان ذكرهما بقوله: {دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}.

فإما أن يكون لم يتحقق هناك دعاء، و إنما التبس الأمر على الداعي التباسا كان يدعو الإنسان فيسأل ما لا يكون و هو جاهل بذلك أو ما لا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر مثل أن يدعو و يسأل شفاء المريض لا إحياء الميت، و لو كان استمكنه و دعا بحياته كما كان يسأله الأنبياء لأعيدت حياته و لكنه على يأس من ذلك، أو يسأل ما لو علم بحقيقته لم يسأله فلا يستجاب له فيه.

و إما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجة من حوائجه و قلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهمية توهمها كافية في أمره أو مؤثرة في شأنه فلم يخلص الدعاء لله سبحانه فلم يسأل الله بالحقيقة فإن الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في أمره، لا من يعمل بشركة الأسباب و الأوهام، فهاتان الطائفتان من الدعاة السائلين لم يخلصوا الدعاء بالقلب و إن أخلصوه بلسانهم.

فهذا ملخص القول في الدعاء على ما تفيده الآية، و به يظهر معاني سائر الآيات

- سورة إبراهيم، الآية ٣٤

- سورة الرحمن، الآية ٢٩

تفسير الميزان ج۲

34النازلة في هذا الباب كقوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ}۱ و قوله تعالى: {قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اَللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ اَلسَّاعَةُ أَ غَيْرَ اَللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ}٢، و قوله تعالى: {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ قُلِ اَللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ}٣، فالآيات دالة على أن للإنسان دعاء غريزيا و سؤالا فطريا يسأل به ربه، غير أنه إذا كان في رخاء و رفاه تعلقت نفسه بالأسباب فأشركها لربه، فالتبس عليه الأمر و زعم أنه لا يدعو ربه و لا يسأل عنه، مع أنه لا يسأل غيره فإنه على الفطرة و لا تبديل لخلق الله تعالى، و لما وقع الشدة و طارت الأسباب عن تأثيرها و فقدت الشركاء و الشفعاء تبين له أن لا منجح لحاجته و لا مجيب لمسألته إلا الله، فعاد إلى توحيده الفطري و نسي كل سبب من الأسباب، و وجه وجهه نحو الرب الكريم فكشف شدته و قضى حاجته و أظله بالرخاء، ثم إذا تلبس به ثانيا عاد إلى ما كان عليه أولا من الشرك و النسيان.

و كقوله تعالى: {وَ قَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}٤، و الآية تدعو إلى الدعاء و تعد بالإجابة و تزيد على ذلك حيث تسمي الدعاء عبادة بقولها: {عَنْ عِبَادَتِي} أي عن دعائي، بل تجعل مطلق العبادة دعاء حيث إنها تشتمل الوعيد على ترك الدعاء بالنار و الوعيد بالنار إنما هو على ترك العبادة رأسا لا على ترك بعض أقسامه دون بعض فأصل العبادة دعاء فافهم ذلك.

و بذلك يظهر معنى آيات أخر من هذا الباب كقوله تعالى: {فَادْعُوا اَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ}٥، و قوله تعالى: {وَ اُدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ}٦، و قوله تعالى: {وَ يَدْعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}۷، و قوله تعالى: {اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ}۸، و قوله تعالى: {إِذْ نَادى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا}، إلى قوله {وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا}٩، و قوله تعالى: {وَ يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ}۱۰، إلى غير ذلك من الآيات المناسبة، و هي تشتمل على

- سورة الفرقان، الآية ۷۷

- سورة الأنعام، الآية ٤۱

- سورة الأنعام، الآية ٦٤

- سورة المؤمن، الآية ٦۰

- سورة المؤمن، الآية ۱٤

- سورة الأعراف، الآية ٥٦

- سورة الأنبياء، الآية ٩۰

- سورة الأعراف، الآية ٥٥

- سورة مريم، الآية ٤

- سورة الشورى، الآية ٢٦

تفسير الميزان ج۲

35أركان الدعاء و آداب الداعي، و عمدتها الإخلاص في دعائه تعالى و هو مواطاة القلب اللسان و الانقطاع عن كل سبب دون الله و التعلق به تعالى، و يلحق به الخوف و الطمع و الرغبة و الرهبة و الخشوع و التضرع و الإصرار و الذكر و صالح العمل و الإيمان و أدب الحضور و غير ذلك مما تشتمل عليه الروايات.

قوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي} تفريع على ما يدل عليه الجملة السابقة عليه بالالتزام: إن الله تعالى قريب من عباده، لا يحول بينه و بين دعائهم شيء، و هو ذو عناية بهم و بما يسألونه منه، فهو يدعوهم إلى دعائه، و صفته هذه الصفة، فليستجيبوا له في هذه الدعوة، و ليقبلوا إليه، و ليؤمنوا به في هذا النعت، و ليوقنوا بأنه قريب مجيب لعلهم يرشدون في دعائه.

(بحث روائي)

عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما رواه الفريقان: الدعاء سلاح المؤمن، و في عدة الداعي، في الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك و ملح عجينك.

و في المكارم عنه (عليه السلام): الدعاء أفضل من قراءة القرآن لأن الله عز و جل قال: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ} و روي ذلك عن الباقر و الصادق (عليه السلام).

و في عدة الداعي، في رواية محمد بن عجلان عن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسين عن ابن عمه الصادق عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: و عزتي و جلالي لأقطعن أمل كل آمل أمل غيري بالإياس و لأكسونه ثوب المذلة في الناس و لأبعدنه من فرجي و فضلي، أ يأمل عبدي في الشدائد غيري، و الشدائد بيدي و يرجو سوائي و أنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب و هي مغلقة، و بابي مفتوح لمن دعاني الحديث.

و في عدة الداعي أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: قال الله: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات و أسباب الأرض من دونه فإن سألني لم أعطه و إن دعاني لم أجبه، و ما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات و الأرض

تفسير الميزان ج۲

36رزقه، فإن دعاني أجبته و إن سألني أعطيته و إن استغفرني غفرت له.

أقول: و ما اشتمل عليه الحديثان هو الإخلاص في الدعاء و ليس إبطالا لسببية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء و بين حوائجها الوجودية لا عللا فياضة مستقلة دون الله سبحانه، و للإنسان شعور باطني بذلك فإنه يشعر بفطرته أن لحاجته سببا معطيا لا يتخلف عنه فعله، و يشعر أيضا أن كل ما يتوجه إليه من الأسباب الظاهرية يمكن أن يتخلف عنه أثره فهو يشعر بأن المبدأ الذي يبتدئ عنه كل أمر، و الركن الذي يعتمد عليه و يركن إليه كل حاجة في تحققها و وجودها غير هذه الأسباب و لازم ذلك أن لا يركن الركون التام إلى شيء من هذه الأسباب بحيث ينقطع عن السبب الحقيقي و يعتصم بذلك السبب الظاهري، و الإنسان ينتقل إلى هذه الحقيقة بأدنى توجه و التفات فإذا سأل أو طلب شيئا من حوائجه فوقع ما طلبه كشف ذلك أنه سأل ربه و اتصل حاجته، التي شعر بها بشعوره الباطني من طريق الأسباب إلى ربه فاستفاض منه، و إذا طلب ذلك من سبب من الأسباب فليس ذلك من شعور فطري باطني و إنما هو أمر صوره له تخيله لعلل أوجبت هذا التخيل من غير شعور باطني بالحاجة، و هذا من الموارد التي يخالف فيها الباطن الظاهر.

و نظير ذلك: أن الإنسان كثيرا ما يحب شيئا و يهتم به حتى إذا وقع وجده ضارا بما هو أنفع منه و أهم و أحب فترك الأول و أخذ بالثاني، و ربما هرب من شيء حتى إذا صادفه وجده أنفع و خيرا مما كان يتحفظ به فأخذ الأول و ترك الثاني، فالصبي المريض إذا عرض عليه الدواء المر امتنع من شربه و أخذ بالبكاء و هو يريد الصحة، فهو بشعوره الباطني الفطري يسأل الصحة فيسأل الدواء و إن كان بلسان قوله أو فعله يسأل خلافه، فللإنسان في حياته نظام بحسب الفهم الفطري و الشعور الباطني و له نظام آخر بحسب تخيله و النظام الفطري لا يقع فيه خطاء و لا في سيره خبط، و أما النظام التخيلي فكثيرا ما يقع فيه الخطاء و السهو، فربما سأل الإنسان أو طلب بحسب الصورة الخيالية شيئا، و هو بهذا السؤال بعينه يسأل شيئا آخر أو خلافه، فعلى هذا ينبغي أن يقرر معنى الأحاديث، و هو اللائح من قول علي (عليه السلام) فيما سيأتي: أن العطية على قدر النية الحديث.

و في عدة الداعي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة.

تفسير الميزان ج۲

37و في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فلا يظن بي إلا خيرا.

أقول: و ذلك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال في الحقيقة كما مر، و قد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون.

و في العدة أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أفزعوا إلى الله في حوائجكم، و الجئوا إليه في ملماتكم، و تضرعوا إليه و ادعوه، فإن الدعاء مخ العبادة، و ما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب فإما أن يعجله له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة، و إما أن يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بمأثم.

و في نهج البلاغة: في وصية له (عليه السلام) لابنه الحسين (عليه السلام): ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه و استمطرت شئابيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، و ربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل، و أجزل لعطاء الأمل، و ربما سألت الشيء فلا تؤتاه و أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، و ينفي عنك وباله، و المال لا يبقى لك و لا تبقى له.

أقول: قوله: فإن العطية على قدر النية يريد (عليه السلام) به: أن الاستجابة تطابق الدعوة فما سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه حقيقة ضميره و حمله ظهر قلبه هو الذي يؤتاه، لا ما كشف عنه قوله و أظهره لفظه، فإن اللفظ ربما لا يطابق المعنى المطلوب كل المطابقة كما مر بيانه فهي أحسن جملة و أجمع كلمة لبيان الارتباط بين المسألة و الإجابة.

و قد بين (عليه السلام) بها عدة من الموارد التي يتراءى فيها تخلف الاستجابة عن الدعوة ظاهرا كالإبطاء في الإجابة، و تبديل المسئول عنه في الدنيا بما هو خير منه في الدنيا، أو بما هو خير منه في الآخرة، أو صرفه إلى شيء آخر أصلح منه بحال السائل، فإن السائل ربما يسأل النعمة الهنيئة و لو أوتيها على الفور لم تكن هنيئة و على الرغبة فتبطئ إجابتها لأن السائل سأل النعمة الهنيئة فقد سأل الإجابة على بطء، و كذلك المؤمن المهتم بأمر دينه لو سأل ما فيه هلاك دينه و هو لا يعلم بذلك و يزعم أن فيه سعادته

تفسير الميزان ج۲

38و إنما سعادته في آخرته فقد سأل في الحقيقة لآخرته لا دنياه فيستجاب لذلك فيها لا في الدنيا.

و في عدة الداعي عن الباقر (عليه السلام): ما بسط عبد يده إلى الله عز و جل إلا استحيى الله أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضله و رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه و وجهه، و في خبر آخر: على وجهه و صدره.

أقول: و قد روي في الدر المنثور، ما يقرب من هذا المعنى عن عدة من الصحابة كسلمان، و جابر، و عبد الله بن عمر، و أنس بن مالك، و ابن أبي مغيث عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في ثماني روايات، و في جميعها رفع اليدين في الدعاء فلا معنى لإنكار بعضهم رفع اليدين بالدعاء معللا بأنه من التجسم إذ رفع اليدين إلى السماء إيماء إلى أنه تعالى فيها تعالى عن ذلك و تقدس.

و هو قول فاسد، فإن حقيقة جميع العبادات البدنية هي تنزيل المعنى القلبي و التوجه الباطني إلى موطن الصورة، و إظهار الحقائق المتعالية عن المادة في قالب التجسم، كما هو ظاهر في الصلاة و الصوم و الحج و غير ذلك و أجزائها و شرائطها، و لو لا ذلك لم يستقم أمر العبادة البدنية، و منها الدعاء، و هو تمثيل التوجه القلبي و المسألة الباطنية بمثل السؤال الذي نعهده فيما بيننا من سؤال الفقير المسكين الداني من الغني المتعزز العالي حيث يرفع يديه بالبسط، و يسأل حاجته بالذلة و الضراعة، و قد روى الشيخ في المجالس و الأخبار مسندا عن محمد و زيد ابني علي بن الحسين عن أبيهما عن جدهما الحسين (عليه السلام) عن النبي، و في عدة الداعي، مرسلا: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يرفع يديه إذا ابتهل و دعا كما يستطعم المسكين.

و في البحار عن علي (عليه السلام): أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، قال (عليه السلام): أراك تتعوذ من مالك و ولدك، يقول الله تعالى: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} و لكن قل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن.

أقول: و هذا باب آخر في تشخيص معنى اللفظ و له نظائر في الروايات، و فيها: أن الحق في معنى كل لفظ هو الذي ورد منه في كلامه، و من هذا الباب ما ورد في الروايات في تفسير معنى الجزء و الكثير و غير ذلك.

تفسير الميزان ج۲

39و في عدة الداعي عن الصادق (عليه السلام): أن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه.

و في العدة أيضا عن علي (عليه السلام): لا يقبل الله دعاء قلب لاه.

أقول: و في هذا المعنى روايات أخر، و السر فيه عدم تحقق حقيقة الدعاء و المسألة في السهو و اللهو.

و في دعوات الراوندي: في التوراة يقول الله عز و جل للعبد: إنك متى ظلمت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته فإن شئت أجبتك و أجبته فيك، و إن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة.

أقول: و ذلك أن من سأل شيئا لنفسه فقد رضي به و رضي بعين هذا الرضا بكل ما يماثله من جميع الجهات، فإذا دعا على من ظلمه بالانتقام فقد دعا عليه لأجل ظلمه فهو راض بالانتقام من الظالم، و إذا كان هو نفسه ظالما لغيره فقد دعا على نفسه بعين ما دعا لنفسه فإن رضي بالانتقام عن نفسه و لن يرضى أبدا عوقب بما يريده على غيره، و إن لم يرض بذلك لم يتحقق منه الدعاء حقيقة، قال تعالى: {وَ يَدْعُ اَلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ اَلْإِنْسَانُ عَجُولاً}۱.

و في عدة الداعي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأبي ذر: يا أبا ذر أ لا أعلمك كلمات ينفعك الله عز و جل بهن؟ قلت بلى يا رسول الله، قال (صلى الله عليه وآله و سلم): احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، و إذا سألت فاسأل الله، و إذا استعنت فاستعن بالله، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، و لو أن الخلق كلهم جهدوا على أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه.

أقول: قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة: يعني ادع الله في الرخاء و لا تنسه حتى يستجيب دعاءك في الشدة و لا ينساك، و ذلك أن من نسي ربه في الرخاء فقد أذعن باستقلال الأسباب في الرخاء، ثم إذا دعا ربه في الشدة كان معنى عمله أنه يذعن بالربوبية في حال الشدة و على تقديرها، و ليس تعالى على هذه الصفة بل هو رب في كل حال و على جميع التقادير، فهو لم يدع ربه، و قد ورد هذا المعنى في بعض الروايات بلسان آخر، ففي مكارم الأخلاق، عن الصادق (عليه السلام): قال (عليه السلام): من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء، و قيل: صوت معروف، و لم

- سورة الإسراء، الآية ۱۱

تفسير الميزان ج۲

40يحجب عن السماء، و من لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء و قالت الملائكة:

إن ذا الصوت لا نعرفه الحديث، و هو المستفاد من إطلاق قوله تعالى: {نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}۱، و لا ينافي هذا ما ورد أن الدعاء لا يرد مع الانقطاع، فإن مطلق الشدة غير الانقطاع التام.

و قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): و إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله، إرشاد إلى التعلق بالله في السؤال و الاستعانة بحسب الحقيقة فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما سببيتها محدودة على ما قدر الله لها من الحد لا على ما يتراءى من استقلالها في التأثير بل ليس لها إلا الطريقية و الوساطة في الإيصال، و الأمر بيد الله تعالى، فإذن الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة و باب الكبرياء و لا يركن إلى سبب بعد سبب، إن كان أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها و هذه دعوة إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلا بالله الذي أفاض عليها السببية لا أنها هداية إلى إلغاء الأسباب و الطلب من غير السبب فهو طمع فيما لا مطمع فيه، كيف و الداعي يريد ما يسأله بالقلب، و يسأل ما يريده باللسان و يستعين على ذلك بأركان وجوده و كل ذلك أسباب؟

و اعتبر ذلك بالإنسان حيث يفعل ما يفعل بأدواته البدنية فيعطي ما يعطي بيده و يرى ما يرى ببصره و يسمع ما يسمع بأذنه فمن يسأل ربه بإلغاء الأسباب كان كمن سأل الإنسان أن يناوله شيئا من غير يد أو ينظر إليه من غير عين أو يستمع من غير أذن، و من ركن إلى سبب من دون الله سبحانه و تعالى كان كمن تعلق قلبه بيد الإنسان في إعطائه أو بعينه في نظرها أو بأذنه في سمعها و هو غافل معرض عن الإنسان الفاعل بذلك في الحقيقة فهو غافل مغفل، و ليس ذلك تقييدا للقدرة الإلهية غير المتناهية و لا سلبا للاختيار الواجبي، كما أن الانحصار الذي ذكرناه في الإنسان لا يوجب سلب القدرة و الاختيار عنه، لكون التحديد راجعا بالحقيقة إلى الفعل لا إلى الفاعل، إذ من الضروري أن الإنسان قادر على المناولة و الرؤية و السمع لكن المناولة لا يكون إلا باليد، و الرؤية و السمع هما اللذان يكونان بالعين و الأذن لا مطلقا، كذلك الواجب تعالى قادر على الإطلاق غير أن خصوصية الفعل يتوقف على توسط الأسباب فزيد مثلا و هو فعل لله هو الإنسان الذي ولده فلان و فلانة في زمان كذا و مكان كذا و عند وجود شرائط كذا و ارتفاع موانع كذا، لو تخلف واحد من هذه العلل

- سورة التوبة، الآية ٦۷

تفسير الميزان ج۲

41و الشرائط لم يكن هو هو، فهو في إيجاده يتوقف على تحقق جميعها، و المتوقف هو الفعل دون الفاعل فافهم ذلك.

و قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، تفريع على قوله: و إذا سألت فاسأل الله، من قبيل تعقيب المعلول بالعلة فهو بيان علة قوله: و إذا سألت، و سببه، و المعنى أن الحوادث مكتوبة مقدرة من عند الله تعالى لا تأثير لسبب من الأسباب فيها حقيقة، فلا تسأل غيره تعالى و لا تستعن بغيره تعالى، و أما هو تعالى: فسلطانه دائم و ملكه ثابت و مشيته نافذة و كل يوم هو في شأن، و لذلك عقب الجملة بقوله: و لو أن الخلق كلهم جهدوا إلخ.

و من أخبار الدعاء ما ورد عنهم مستفيضا: أن الدعاء من القدر.

أقول: و فيه جواب ما استشكله اليهود و غيرهم على الدعاء: أن الحاجة المدعو لها إما أن تكون مقضية مقدرة أو لا، و هي على الأول واجبة و على الثاني ممتنعة، و على أي حال لا معنى لتأثير الدعاء، و الجواب: أن فرض تقدير وجود الشيء لا يوجب استغناءه عن أسباب وجوده، و الدعاء من أسباب وجود الشيء فمع الدعاء يتحقق سبب من أسباب الوجود فيتحقق المسبب عن سببه، و هذا هو المراد بقولهم: إن الدعاء من القدر، و في هذا المعنى روايات أخر.

ففي البحار عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لا يرد القضاء إلا الدعاء.

و عن الصادق (عليه السلام): الدعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبراما.

و عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): عليكم بالدعاء فإن الدعاء و الطلب إلى الله عز و جل يرد البلاء، و قد قدر و قضى فلم يبق إلا إمضاؤه فإذا دعي الله و سئل صرف البلاء صرفا.

و عن الصادق (عليه السلام): أن الدعاء يرد القضاء المبرم و قد أبرم إبراما فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة و نجاح كل حاجة و لا ينال ما عند الله إلا بالدعاء فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه.

أقول: و فيها إشارة إلى الإصرار و هو من محققات الدعاء، فإن كثرة الإتيان

تفسير الميزان ج۲

42بالقصد يوجب صفاءه.

و عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام): دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.

أقول: و فيها إشارة إلى إخفاء الدعاء و إسراره فإنه أحفظ لإخلاص الطلب.

و في المكارم عن الصادق (عليه السلام): لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد و آل محمد.

و عن الصادق (عليه السلام) أيضا: من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له.

و عن الصادق (عليه السلام) أيضا: و قد قال له رجل من أصحابه إني لأجد آيتين في كتاب الله أطلبهما فلا أجدهما قال: فقال: و ما هما قلت: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} فندعوه فلا نرى إجابة، قال أ فترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا، قال فمه؟ قلت: لا أدري قال: لكني أخبرك من أطاع الله فيما أمر به ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه، قلت: و ما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله و تمجده و تذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصلي على محمد و آله ثم تذكر ذنوبك فتقر بها، ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء، ثم قال: و ما الآية الأخرى؟ قلت: {وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} و أراني أنفق و لا أرى خلفا، قال: أ فترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا، قال: فمه؟ قلت: لا أدري، قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله و أنفق في حقه لم ينفق درهما إلا أخلف الله عليه.

أقول: و الوجه في هذه الأحاديث الواردة في آداب الدعاء ظاهرة فإنها تقرب العبد من حقيقة الدعاء و المسألة.

و في الدر المنثور عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله إذا أراد أن يستجيب لعبد أذن له في الدعاء.

و عن ابن عمر أيضا عنه (صلى الله عليه وآله و سلم): من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، و في رواية: من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة.

أقول: و هذه المعنى مروي من طرق أئمة أهل البيت أيضا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، و معناه واضح مما مر.

تفسير الميزان ج۲

43و في الدر المنثو أيضا عن معاذ بن جبل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال.

أقول: و ذلك أن الجهل بمقام الحق و سلطان الربوبية و الركون إلى الأسباب يوجب الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب و قصر المعلولات على عللها المعهودة و أسبابها العادية حتى أن الإنسان ربما زال عن الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب لكن يبقى الإذعان بتعين الطرق و وساطة الأسباب المتوسطة فإنا نرى أن الحركة و السير يوجب الاقتراب من المقصد ثم إذا زال منا الاعتقاد بحقيقة تأثير السير في الاقتراب اعتقدنا بأن السير واسطة و الله سبحانه و تعالى هو المؤثر هناك لكن يبقى الاعتقاد بتعين الوساطة و أنه لو لا السير لم يكن قرب و لا اقتراب، و بالجملة أن المسببات لا تتخلف عن أسبابها و إن لم يكن للأسباب إلا الوساطة دون التأثير، و هذا هو الذي لا يصدقه العلم بمقام الله سبحانه فإنه لا يلائم السلطنة التامة الإلهية، و هذا التوهم هو الذي أوجب أن نعتقد استحالة تخلف المسببات عن أسبابها العادية كالثقل و الانجذاب عن الجسم، و القرب عن الحركة، و الشبع عن الأكل، و الري عن الشرب، و هكذا، و قد مر في البحث عن الإعجاز أن ناموس العلية و المعلولية، و بعبارة أخرى توسط الأسباب بين الله سبحانه و بين مسبباتها حق لا مناص عنه لكنه لا يوجب قصر الحوادث على أسبابها العادية بل البحث العقلي النظري، و الكتاب و السنة تثبت أصل التوسط و تبطل الانحصار، نعم المحالات العقلية لا مطمع فيها.

إذا عرفت هذا علمت: أن العلم بالله يوجب الإذعان بأن ما ليس بمحال ذاتي من كل ما تحيله العادة فإن الدعاء مستجاب فيه كما أن العمدة من معجزات الأنبياء راجعة إلى استجابة الدعوة.

و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي} يعلمون أني أقدر أن أعطيهم ما يسألوني.