المؤلّف العلامة الطباطبائي

القسم القرآن والحديث والدعاء

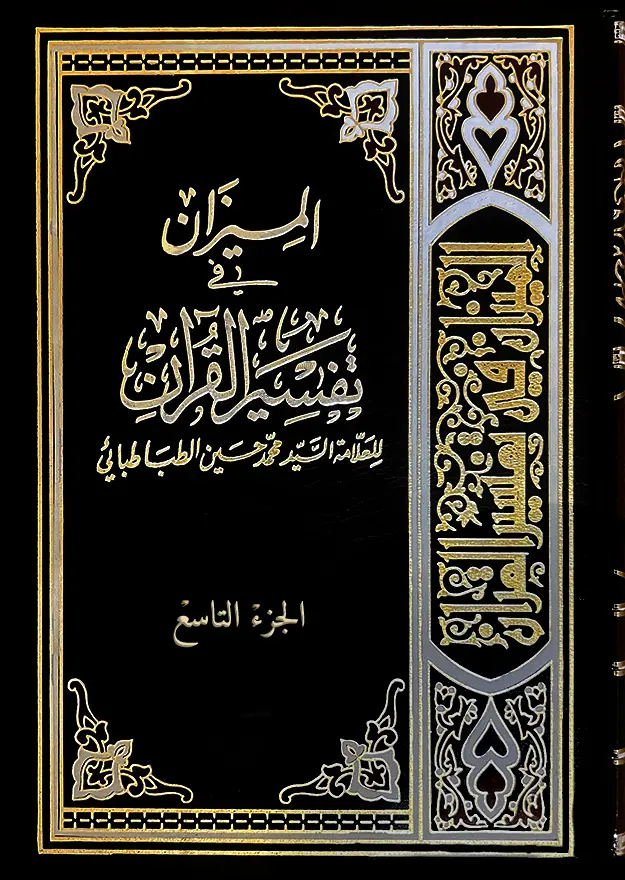

المجموعة الميزان في تفسير القرآن

التوضيح

تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير سورتي الأنفال و التوبة

- ٨ سورة الأنفال مدنية و هي خمس و سبعون آية ٧٥

- ٩ سورة التوبة مدنية و هي مائة و تسع و عشرون آية ١٢٩

- [سورة التوبة ٩: الآیات ١ الی ١٦]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ١٧ الی ٢٤]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٢٥ الی ٢٨ ]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٢٩ الی ٣٥]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٣٦ الی ٣٧ ]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٣٨ الی ٤٨ ]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٤٩ الی ٦٣]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٦٤ الی ٧٤]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٧٥ الی ٨٠]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٨١ الی ٩٦ ]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ٩٧ الی ١٠٦]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ١٠٧ الی ١١٠]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ١١١ الی ١٢٣]

- [سورة التوبة ٩: الآیات ١٢٤ الی ١٢٩]

تفسير الميزان ج٩

1تفسير الميزان ج٩

2الميزان في تفسير القرآن

الجزء التاسع

تأليف : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه

تفسير الميزان ج٩

3تفسير الميزان ج٩

4تفسير الميزان ج٩

5٨ سورة الأنفال مدنية و هي خمس و سبعون آية ٧٥

[سورة الأنفال ٨: الآیات ١ الی ٦]

{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي اَلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى اَلْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ٦}

(بيان)

سياق الآيات في السورة يعطي أنها مدنية نزلت بعد وقعة بدر، و هي تقص بعض أخبار بدر، و تذكر مسائل متفرقة تتعلق بالجهاد و الغنائم و الأنفال و نحوها، و أمورا أخرى تتعلق بالهجرة و بها تختتم السورة.

قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} إلى آخر الآية. الأنفال جمع نفل بالفتح و هو الزيادة على الشيء، و لذا يطلق النفل و النافلة على التطوع

تفسير الميزان ج٩

6لزيادته على الفريضة، و تطلق الأنفال على ما يسمى فيئا أيضا و هي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرءوس الجبال، و بطون الأودية، و الديار الخربة، و القرى التي باد أهلها و تركة من لا وارث له، و غير ذلك كأنها زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد و هي لله و لرسوله، و تطلق على غنائم الحرب كأنها زيادة على ما قصد منها فإن المقصود بالحرب و الغزوة الظفر على الأعداء و استئصالهم فإذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل المقصود، و الأموال التي غنمه المقاتلون و القوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض.

و «ذات» في الأصل مؤنث «ذا» بمعنى الصاحب من الألفاظ اللازمة الإضافة غير أنه كثر استعماله في نفس الشيء بمعنى ما به الشيء هو هو فيقال: ذات الإنسان أي ما به الإنسان إنسان، و ذات زيد أي النفس الإنسانية الخاصة التي سميت بزيد، و كان الأصل فيها النفس ذات أعمال كذا ثم أفردت بالذكر فقيل ذات الأعمال أو ما يؤدي مؤداه ثم قيل ذات، و كذلك الأمر في ذات البين فلكون الخصومة لا تتحقق إلا بين طرفين نسب إليها البين فقيل ذات البين أي الحالة و الرابطة السيئة التي هي صاحبة البين فالمراد بقوله: {أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} أي أصلحوا الحالة الفاسدة و الرابطة السيئة التي بينكم.

و قال الراغب في المفردات: «ذو» على وجهين: أحدهما يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس و الأنواع، و يضاف إلى الظاهر دون المضمر، و يثنى و يجمع، و يقال في التثنية: ذواتا، و في الجمع: ذوات، و لا يستعمل شيء منها إلا مضافا.

قال: و قد استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوه عبارة عن عين الشيء جوهرا كان أو عرضا، و استعملوها مفردة و مضافة إلى المضمر و بالألف و اللام، و أجروها مجرى النفس و الخاصة فقالوا: ذاته و نفسه و خاصته، و ليس ذلك من كلام العرب، و الثاني في لفظ ذو لغة لطيء يستعملونه استعمال «الذي» و يجعل في الرفع و النصب و الجر و الجمع و التأنيث على لفظ واحد نحو:

... *** و بئري ذو حفرت و ذو طويت. أي التي حفرت و التي طويت. انتهى.

تفسير الميزان ج٩

7و الذي ذكره من عدم إضافته إلى الضمير منقول عن الفراء، و لازمه كون استعماله مضافا إلى الضمير من كلام المولدين و الحق أنه قليل لا متروك، و قد وقع في كلام علي (عليه السلام) في بعض خطبه كما في نهج البلاغة.

و قد اختلف المفسرون في معنى الآية و موقعها اختلافا شديدا من جهات: من جهة معنى قوله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} و قد نسب إلى أهل البيت (عليهم السلام) و بعض آخر كعبد الله بن مسعود و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن مصرف أنهم قرءوا: «يسئلونك الأنفال» فقيل: عن زائدة في القراءة المشهورة، و قيل: بل مقدرة في القراءة الشاذة، و قيل: إن المراد بالأنفال غنائم الحرب، و قيل: غنائم غزوة بدر خاصة بجعل اللام في الأنفال للعهد، و قيل: الفيء الذي لله و الرسول و الإمام، و قيل: إن الآية منسوخة بآية الخمس، و قيل: بل محكمة، و قد طالت المشاجرة بينهم كما يعلم بالرجوع إلى مطولات التفاسير كتفسيري الرازي و الآلوسي و غيرهما.

و الذي ينبغي أن يقال بالاستمداد من السياق: أن الآية بسياقها تدل على أنه كان بين هؤلاء المشار إليهم بقوله: {يَسْئَلُونَكَ} تخاصم خاصم به بعضهم بعضا بأخذ كل جانبا من القول لا يرضى به خصمه، و التفريع الذي في قوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} يدل على أن الخصومة كانت في أمر الأنفال، و لازم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم المحكي في صدر الآية إنما وقع لقطع الخصومة، كأنهم تخاصموا في أمر الأنفال ثم راجعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)يسألونه عن حكمها لتنقطع بما يجيبه الخصومة و ترتفع عما بينهم.

و هذا - كما ترى - يؤيد أولا القراءة المشهورة: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} فإن السؤال إذا تعدى بعن كان بمعنى استعلام الحكم و الخبر، و أما إذا استعمل متعديا بنفسه كان بمعنى الاستعطاف و لا يناسب المقام إلا المعنى الأول.

و ثانيا: أن الأنفال بحسب المفهوم و إن كان يعم الغنيمة و الفيء جميعا إلا أن مورد الآية هي الأنفال بمعنى غنائم الحرب لا غنائم غزوة بدر خاصة إذ لا وجه للتخصيص فإنهم إذ تخاصموا في غنائم بدر لم يتخاصموا فيها لأنها غنائم بدر خاصة بل لأنها غنائم مأخوذة من أعداء الدين في جهاد ديني، و هو ظاهر.

تفسير الميزان ج٩

8و اختصاص الآية بحسب موردها بغنيمة الحرب لا يوجب تخصيص الحكم الوارد فيها بالمورد، فإن المورد لا يخصص، فإطلاق حكم الآية بالنسبة إلى كل ما يسمى بالنفل في محله، و هي تدل على أن الأنفال جميعا لله و لرسوله لا يشارك الله و رسوله فيها أحد من المؤمنين سواء في ذلك الغنيمة و الفيء.

ثم الظاهر من قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} و ما يعظهم الله به بعد هذه الجملة و يحرضهم على الإيمان هو أن الله سبحانه فصل الخصومة بتشريع ملكها لنفسه و لرسوله، و نزعها من أيديهم و هو يستدعي أن يكون تخاصمهم من جهة دعوى طائفة منهم أن الأنفال لها خاصة دون غيرها، أو أنها تختص بشيء منها، و إنكار الطائفة الأخرى ذلك، ففصل الله سبحانه خصومتهم فيها بسلب ملكهم منها و إثبات ملك نفسه و رسوله، و موعظتهم أن يكفوا عن المخاصمة و المشاجرة، و أما قول من يقول: إن الغزاة يملكون ما أخذوه من الغنيمة بالإجماع فأحرى به أن يورد في الفقه دون التفسير.

و بالجملة فنزاعهم في الأنفال يكشف عن سابق عهد لهم بأن الغنيمة لهم أو ما في معناه غير أنه كان حكما مجملا اختلف فيه المتخاصمان و كل يجر النار إلى قرصته، و الآيات الكريمة تؤيد ذلك.

توضيحه: أن ارتباط الآيات في السورة و التصريح بقصة وقعة بدر فيها يكشف أن السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر و بعيدها حتى إن ابن عباس على ما نقل عنه كان يسميها سورة بدر، و التي تتعرض لأمر الغنيمة من آياتها خمس آيات في مواضع ثلاثة من السورة هي بحسب ترتيب السورة، قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية) و قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} و قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

و سياق الآية الثانية يفيد أنها نزلت بعد الآية الأولى و الآيات الأخيرة جميعا

تفسير الميزان ج٩

9لمكان قوله فيها {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ} فهي نازلة بعد الوقعة بزمان.

ثم الآيات الأخيرة تدل على أنهم كلموا رسول الله ( (صلى الله عليه وآله)) و سلم في أمر الأسرى و سألوه أن لا يقتلهم و يأخذ الفدية، و فيها عتابهم على ذلك، ثم تجويز أن يأكلوا مما غنموا و كأنهم فهموا من ذلك أنهم يملكون الغنائم و الأنفال على إبهام في أمره: هل يملكه جميع من حضر الوقعة أو بعضهم كالمقاتلين دون القاعدين مثلا؟ و هل يملكون ذلك بالسوية فيقسم بينهم كذلك أو يختلفون فيه بالزيادة و النقيصة كأن يكون سهم الفرسان منها أزيد من المشاة؟ أو نحو ذلك.

و كان ذلك سبب التخاصم بينهم فتشاجروا في الأمر، و رفعوا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت الآية الأولى: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (الآية)، فخطأتهم الآية فيما زعموا أنهم مالكوا الأنفال بما استفادوا من قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} (الآية)، و أقرت ملك الأنفال لله و الرسول و نهتهم عن التخاصم و التشاجر، فلما انقطع بذلك تخاصمهم أرجعها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إليهم، و قسمها بينهم بالسوية، و عزل السهم لعدة من أصحابه لم يحضروا الوقعة، و لم يقدم مقاتلا على قاعد، و لا فارسا على ماش، ثم نزلت الآية الثانية: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (الآية)، بعد حين فأخرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مما رد إليهم من السهام الخمس و بقي لهم الباقي. هذا ما يتحصل من انضمام الآيات المربوطة بالأنفال بعضها ببعض.

فقوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} يفيد بما ينضم إليه من قرائن السياق أنهم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن حكم غنائم الحرب بعد ما زعموا أنهم يملكون الغنيمة، و اختلفوا فيمن يملكها، أو في كيفية ملكها و انقسامها بينهم، أو فيهما معا، و تخاصموا في ذلك.

و قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} جواب عن مسألتهم و فيهبيان أنهم لا يملكونها و إنما هي أنفال يملكها الله و رسوله، فيوضع حيثما أراد الله و رسوله، و قد قطع ذلك أصل ما نشب بينهم من الاختلاف و التخاصم.

و يظهر من هذا البيان أن الآية غير ناسخة لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ}

تفسير الميزان ج٩

10إلى آخر الآية، و إنما تبين معناها بالتفسير، و إن قوله: {فَكُلُوا} ليس بكناية عن ملكهم للغنيمة بحسب الأصل، و إنما المراد هو التصرف فيها و التمتع منها إلا أن يمتلكوا بقسمة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إياها بينهم.

و يظهر أيضا أن قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى} (الآية) ليس بناسخ لقوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية) فإن قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} (الآية) إنما يؤثر بالنسبة إلى المجاهدين منعهم عن أكل تمام الغنيمة و التصرف فيه إذ لم يكن لهم بعد نزول قوله: {اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} إلا ذلك، و أما قوله: {اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} فلا يفيد إلا كون أصل ملكها لله و الرسول من دون أن يتعرض لكيفية التصرف و جواز الأكل و التمتع، فلا يناقضه في ذلك قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} (الآية) حتى يكون بالنسبة إليه ناسخا، فيتحصل من مجموع الآيات الثلاث: أن أصل الملك في الغنيمة لله و الرسول ثم يرجع أربعة أخماسها إلى المجاهدين يأكلونها و يمتلكونها و يرجع خمس منها إلى الله و الرسول و ذي القربى و غيرهم لهم التصرف فيها و الاختصاص بها.

و يظهر بالتأمل في البيان السابق أيضا: أن في التعبير عن الغنائم بالأنفال و هو جمع نفل بمعنى الزيادة إشارة إلى تعليل الحكم بموضوعه الأعم، كأنه قيل: يسألونك عن الغنائم و هي زيادات لا مالك لها من بين الناس، و إذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات و الأنفال، و {قُلِ: اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ}، و لازم ذلك كون الغنيمة لله و الرسول.

و بذلك ربما تأيد كون اللام في لفظ الأنفال الأول للعهد و في الثاني للجنس أو الاستغراق، و تبين وجه الإظهار في قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ} (الآية) حيث لم يقل: قل هي لله و الرسول.

و يظهر بذلك أيضا: أن قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} حكم عام يشمل بعمومه الغنيمة و سائر الأموال الزائدة في المجتمع نظير الديار الخالية و القرى البائدة و رءوس الجبال و بطون الأودية و قطائع الملوك و تركة من لا وارث له، أما الأنفال بمعنى الغنائم فهي متعلقة بالمقاتلين من المسلمين بعمل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و بقي الباقي تحت ملك الله و رسوله.

تفسير الميزان ج٩

11هذا ما يفيده التأمل في كرائم الآيات، و للمفسرين فيها أقاويل مختلفة تعلم بالرجوع إلى مطولات التفاسير لا جدوى في نقلها و التعرض المنقض و الإبرام فيها.

قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} إلى آخر الآيتين الآيتان و التي بعدهمابيان ما يتميز به المؤمنون بحقيقة الإيمان و يختصون به من الأوصاف الكريمة و الثواب الجزيل بينت ليتأكد به ما يشتمل عليه قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} إلى آخر الآية.

و قد ذكر الله تعالى لهم خمس صفات اختارها من بين جميع صفاتهم التي ذكرها في كلامه لكونها مستلزمة لكرائم صفاتهم على كثرتها و ملازمة لحق الإيمان، و هي بحيث إذا تنبهوا لها و تأملوها كان ذلك مما يسهل لهم توطين النفس على التقوى و إصلاح ذات بينهم، و إطاعة الله و رسوله.

و هاتيك الصفات الخمس هي: وجل القلب عند ذكر الله، و زيادة الإيمان عند استماع آيات الله، و التوكل، و إقامة الصلاة، و الإنفاق مما رزقهم الله، و معلوم أن الصفات الثلاث الأول من أعمال القلوب، و الأخيرتان من أعمال الجوارح.

و قد روعي في ذكرها الترتيب الذي بينها بحسب الطبع، فإن نور الإيمان إنما يشرق على القلب تدريجا، فلا يزال يشتد و يضاعف حتى يتم و يكمل بحقيقته، فأول ما يشرق يتأثر القلب بالوجل و الخشية إذا تذكر بالله عند ذكره، و هو قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}.

ثم لا يزال ينبسط الإيمان و يتعرق و ينمو و يتفرع بالسير في الآيات الدالة عليه تعالى، و الهادية إلى المعارف الحقة، فكلما تأمل المؤمن في شيء منها زادته إيمانا، فيقوى الإيمان و يشتد حتى يستقر في مرحلة اليقين، و هو قوله تعالى: {وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً}.

و إذا زاد الإيمان و كمل كمالا عرف عندئذ مقام ربه و موقع نفسه، معرفة تطابق واقع الأمر، و هو أن الأمر كله إلى الله سبحانه فإنه تعالى وحده هو الرب الذي إليه يرجع كل شيء، فالواجب الحق على الإنسان أن يتوكل عليه و يتبع ما يريده منه بأخذه وكيلا في جميع ما يهمه في حياته، فيرضى بما يقدر له في مسير الحياة،

تفسير الميزان ج٩

12و يجري على ما يحكم عليه من الأحكام و يشرعه من الشرائع فيأتمر بأوامره و ينتهي عن نواهيه، و هو قوله تعالى: {وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}.

ثم إذا استقر الإيمان على كماله في القلب، استوجب ذلك أن ينعطف العبد بالعبودية إلى ربه، و ينصب نفسه في مقام العبودية و إخلاص الخضوع و هو الصلاة، و هي أمر بينه و بين ربه، و أن يقوم بحاجة المجتمع في نواقص مساعيهم بالإنفاق على الفقراء مما رزقه الله من مال أو علم أو غير ذلك، و هو أمر بينه و بين سائر أفراد مجتمعة، و هو قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}.

و قد ظهر مما تقدم أن قوله تعالى: {زَادَتْهُمْ إِيمَاناً} إشارة إلى الزيادة من حيث الكيفية و هو الاشتداد و الكمال، دون الكمية و هي الزيادة من حيث عدد المؤمنين كما احتمله بعض المفسرين.

قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ} قضاء منه تعالى بثبوت الإيمان حقا فيمن اتصف بما عده تعالى من الصفات الخمس، و لذلك أطلق ما ذكره لهم من كريم الأجر في قوله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} (الآية) فلهؤلاء من صفات الكمال و كريم الثواب و عظيم الأجر ما لكل مؤمن حقيقي.

و أما قوله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ} فالمغفرة هي الصفح الإلهي عند ذنوبهم، و الرزق الكريم ما يرتزقون به من نعم الجنة، و قد أراد الله سبحانه بالرزق الكريم الجنة و نعمها في مواضع من كلامه، كقوله تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ وَ اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ} (الحج: ٥١) و غير ذلك.

و بذلك يظهر أن المراد بقوله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} مراتب القرب و الزلفى و درجات الكرامة المعنوية، و هو كذلك. فإن المغفرة و الجنة من آثار مراتب القرب من الله سبحانه و فروعه البتة.

و الذي يشتمل عليه الآية من إثبات الدرجات لهؤلاء المؤمنين، هو ثبوت جميع الدرجات لجميعهم، لا ثبوت جميعها لكل واحد منهم فإنها من لوازم الإيمان، و الإيمان مختلف ذو مراتب فالدرجات الموهوبة بإزائه كذلك لا محالة، فمن المؤمنين من له

تفسير الميزان ج٩

13درجة واحدة، و منهم ذو الدرجتين، و منهم ذو الدرجات على اختلاف مراتبهم في الإيمان.

و يؤيده قوله تعالى: {يَرْفَعِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (المجادلة: ١١)، و قوله تعالى: {أَ فَمَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَ اَللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اَللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} (آل عمران: ١٦٣).

و بما تقدم يظهر أن تفسير بعضهم ما في الآية من الدرجات بدرجات الجنة، ليس على ما ينبغي، و إن المتعين كون المراد بها درجات القرب؛ كما تقدم و إن كان كل منهما يلازم الآخر.

قوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} إلى آخر الآيتين. ظاهر السياق أن قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ} متعلق بما يدل عليه قوله تعالى: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} و التقدير: إن الله حكم بكون الأنفال له و لرسوله بالحق مع كراهتهم له، كما أخرجك من بيتك بالحق مع كراهة فريق منهم له، فللجميع حق يترتب عليه من مصلحة دينهم و دنياهم ما هم غافلون عنه.

و قيل: إنه متعلق بقوله: {يُجَادِلُونَكَ فِي اَلْحَقِّ} و قيل: إن العامل فيه معنى الحق و التقدير: هذا الذكر من الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. و المعنيان كما ترى بعيدان عن سياق الآية. و المراد بالحق ما يقابل الباطل، و هو الأمر الثابت الذي يترتب عليه آثاره الواقعية المطلوبة، و كون الفعل - و هو الإخراج بالحق هو أن يكون هو المتعين الواجب بحسب الواقع، و قيل: المراد به الوحي، و قيل: المراد به الجهاد، و قيل غير ذلك، و هي معان بعيدة.

و الأصل في معنى الجدل شدة الفتل: يقال: زمان جديل أي شديد الفتل، و سمي الجدال جدالا لأنه فيه نزاعا بالفتل عن مذهب إلى مذهب كما ذكره في المجمع.

و معنى الآيتين: أن الله تعالى حكم في أمر الأنفال بالحق مع كراهتهم لحكمه كما أخرجك من بيتك بالمدينة إخراجا يصاحب الحق، و الحال أن فريقا من المؤمنين

تفسير الميزان ج٩

14لكارهون لذلك، ينازعونك في الحق بعد ما تبين لهم إجمالا، و الحال أنهم يشبهون جماعة يساقون إلى الموت، و هم ينظرون إلى ما أعد لهم من أسبابه و أدواته.

(بحث روائي)

في جامع الجوامع للطبرسي: قرأ ابن مسعود و علي بن الحسين زين العابدين و الباقر و الصادق (عليهم السلام): يسألونك الأنفال.

أقول: و رواه عن ابن مسعود و كذا عن السجاد و الباقر و الصادق غيره.

و في الكافي، بإسناده عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال - فقال - و له - يعني - الوالي رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و كل أرض ميتة لا رب لها، و له صوافي الملوك: ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له، و يعول من لا حيلة له.

و فيه بإسناده عن الصادق (عليه السلام): في قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال.

أقول: و في معنى الروايتين روايات كثيرة مروية من طرق أهل البيت (عليهم السلام) و لا ضير في عدم ذكرها الأنفال بمعنى غنائم الحرب، فإن الآية بموردها تدل عليه على ما يفيده سياقها.

و في الدر المنثور: أخرج الطيالسي و البخاري في الأدب المفرد و مسلم و النحاس في ناسخه و ابن مردويه و البيهقي في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال :نزلت في أربع آيات من كتاب الله: كانت أمي حلفت أن لا تأكل و لا تشرب حتى أفارق محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله: {وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗا}

و الثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا فنزلت: {يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِ}.

تفسير الميزان ج٩

15و الثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أ فأوصي بالنصف؟ قال: لا، فقلت: الثلث؟ فسكت فكان الثلث بعده جائزا.

و الرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل فأتيت النبي فأنزل الله تحريم الخمر.

أقول: الرواية لا تخلو عن شيء أما أولا فلأن قوله تعالى: {وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي} (الآية) ذيل قوله تعالى: {وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} (لقمان: ١٤) و هي بسياقها تأبى أن تكون نازلة عن سبب خاص. على أنه قد تقدم في ذيل قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } (الأنعام: ١٥١)، إن الإحسان بالوالدين من الأحكام العامة غير المختصة بشريعة دون شريعة.

و أما ثانيا: فلأن ما ذكر من أخذ السيف و استيهابه من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما يناسب قراءة: «يسئلونك الأنفال» لا قراءة: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} و قد تقدم توضيحه في البيان المتقدم.

و أما ثالثا: فلأن استقرار السنة على الإيصاء بالثلث لم يكن بآية نازلة بل بسنة نبوية.

و أما رابعا: فلأن قصة شربه الخمر مع جماعة من الصحابة و شج أنفه بلحيي بعير و إن كانت حقة لكنه إنما شرب الخمر مع جماعة مختلطة من المهاجرين و الأنصار، و قد شج أنفه عمر بن الخطاب ثم أنزل الله آية المائدة، و لم ينزل للتحريم بل لتشديده، و قد تقدم ذلك كله في ذيل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصَابُ وَ اَلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانِ} (المائدة: ٩٠).

و فيه أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و البيهقي في سننه عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أحلامنا فانتزعه الله من

تفسير الميزان ج٩

16أيدينا و جعله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)فقسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)بين المسلمين، عن براء يقول: عن سواء. و فيه أخرج سعيد بن منصور و أحمد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبان و أبو الشيخ و الحاكم، و صححه و البيهقي و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم منهزمين يقتلون، و أكبت طائفة على العسكر يحوزونه و يجمعونه، و أحدقت طائفة برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لا تصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل و فاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها و جمعناها، فليس لأحد فيها نصيب، و قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو و هزمناهم، و قال الذين أحدقوا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و خفنا أن يصيب العدو منه غرة و اشتغلنا به فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بين المسلمين، (الحديث).

و فيه أخرج ابن أبي شيبة و أبو داود و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال النبي (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا فله كذا و كذا و من أسر أسيرا فله كذا و كذا فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، و أما الشبان فتسارعوا إلى القتل و الغنائم فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا و لو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} فقسم الغنائم بينهم بالسوية.

أقول: و في هذه المعاني روايات أخر، و هنا روايات تدل على تفصيل القصة تتضح بها معنى الآيات سنوردها في ذيل الآيات التالية.

و في بعض الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) وعدهم أن يعطيهم السلب و الغنيمة ثم نسخه الله تعالى بقوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} و إلى ذلك يشير ما في هذه الرواية، و لذلك ربما قيل: إنه لا يجب على الإمام أن يفي بما وعد به المحاربين. لكن يبعده

تفسير الميزان ج٩

17اختلافهم في أمر الغنائم يوم بدر إذ لو كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) وعدهم بذلك لم يختلفوا مع صريحبيانه.

و فيه: أخرج ابن جرير عن مجاهد :أنهم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ}.

أقول: و هو لا ينطبق على ما تقدم من مضمون الآية على ما يعطيه السياق، و في بعض ما ورد عن المفسرين السلف كسعيد بن جبير و مجاهد و عكرمة و كذا عن ابن عباس أن قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية) منسوخة بقوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ} (الآية)، و قد تقدم فيبيان الآية ما ينتفي به احتمال النسخ.

و فيه: أخرج مالك و ابن أبي شيبة و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و النحاس و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن القاسم بن محمد، قال :سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفل و السلب من النفل فأعاد المسألة فقال ابن عباس ذلك أيضا.

ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه، ما هي؟ فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس: هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر، و في لفظ: ما أحوجك إلى من يضربك كما فعل عمر بصبيغ العراقي، و كان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبيه.

و فيه: في قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} أخرج الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي و أظمأت نهاري و كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، و كأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، قال: يا حارث عرفت فالزم، ثلاثا.

أقول: و الحديث مروي من طرق الشيعة بأسانيد عديدة.

تفسير الميزان ج٩

18[سورة الأنفال ٨: الآیات ٧ الی ١٤]

{وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اَلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ اَلْكَافِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ ٨ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ ٩ وَ مَا جَعَلَهُ اَللَّهُ إِلاَّ بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ اَلْأَقْدَامَ ١١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْأَعْنَاقِ وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ١٢ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ١٣ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ اَلنَّارِ ١٤}

(بيان)

تشير الآيات إلى قصة بدر، و هي أول غزوة في الإسلام، و ظاهر سياق الآيات أنهم نزلت بعد انقضائها على ما سيتضح.

تفسير الميزان ج٩

19قوله تعالى: {وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اَلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ اَلْكَافِرِينَ} أي و اذكروا إذ يعدكم الله، و هوبيان منن الله و عد نعمه عليهم ليكونوا على بصيرة من أن الله سبحانه لا يستقبلهم بأمر و لا يأتيهم بحكم إلا بالحق و فيه حفظ مصالحهم و إسعاد جدهم فلا يختلفوا فيما بينهم، و لا يكرهوا ما يختاره لهم، و يكلوا أمرهم إليه فيطيعوه و رسوله.

و المراد بالطائفتين العير و النفير، و العير قافلة قريش و فيها تجارتهم و أموالهم و كان عليها أربعون رجلا منهم أبو سفيان بن حرب، و النفير جيش قريش و هم زهاء ألف رجل.

و قوله: {إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ} مفعول ثان لقوله: {يَعِدُكُمُ} و قوله: {أَنَّهَا لَكُمْ} بدل منه و قوله {وَ تَوَدُّونَ} (الآية) في موضع الحال، و المراد بغير ذات الشوكة: الطائفة غير ذات الشوكة و هي العير الذي كان أقل عدة و عدة من النفير، و الشوكة الحدة، استعارة من الشوك.

و قوله: {وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} في موضع الحال، و المراد بإحقاق الحق إظهاره و إثباته بترتيب آثاره عليه، و كلمات الله هي ما قضى به من نصرة أنبيائه و إظهار دينه الحق، قال تعالى: {وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ اَلْغَالِبُونَ} (الصافات: ١٧٣) و قال تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ} (الصف: ٩) و قرئ: «بكلمته»: و هو أوجه و أقرب و الدابر ما يأتي بعد الشيء مما يتعلق به و يتصل إليه و قطع دابر الشيء، كناية عن إفنائه و استئصاله بحيث لا يبقى بعده شيء من آثاره المتفرعة عليه المرتبطة به.

و معنى الآية: و اذكروا إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم تستعلون عليها بنصر الله إما العير و إما النفير و أنتم تودون أن تكون تلك الطائفة هي العير لما تعلمون من شوكة النفير، و قوتهم و شدتهم، مع ما لكم من الضعف و الهوان، و الحال

تفسير الميزان ج٩

20أن الله يريد خلاف ذلك و هو أن تلاقوا النفير فيظهركم عليهم و يظهر ما قضى ظهوره من الحق، و يستأصل الكافرين و يقطع دابرهم.

قوله تعالى: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ} ظاهر السياق أن اللام للغاية، و قوله: {لِيُحِقَّ} (الآية) متعلق بقوله: {يَعِدُكُمُ اَللَّهُ} أي إنما وعدكم الله ذلك و هو لا يخلف الميعاد ليحق بذلك الحق و يبطل الباطل و لو كان المجرمون يكرهونه و لا يريدونه.

و بذلك يظهر أن قوله: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ} (الآية) ليس تكرارا لقوله: {وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} و إن كان في معناه.

قوله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ} الاستغاثة طلب الغوث و هو النصرة كما في قوله: {فَاسْتَغَاثَهُ اَلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى اَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} القصص: ١٥ و الإمداد معروف، و قوله: {مُرْدِفِينَ} من الإرداف و هو أن يجعل الراكب غيره ردفا له، و الردف التابع، قال الراغب: الردف التابع، و ردف المرأة عجيزتها، و الترادف: التتابع، و الرادف: المتأخر، و المردف المقدم الذي أردف غيره. انتهى.

و بهذا المعنى تلائم الآية ما في قوله تعالى فيما يشير به إلى هذه القصة في سورة آل عمران: {وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَ مَا جَعَلَهُ اَللَّهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ} (آل عمران: ١٢٦).

فإن تطبيق الآيات من السورتين يوضح أن المراد بنزول ألف من الملائكة مردفين نزول ألف منهم يستتبعون آخرين فينطبق الألف المردفون على الثلاثة آلاف المنزلين.

و بذلك يظهر فساد ما قيل: إن المراد بكون الملائكة مردفين كون الألف متبعين ألفا آخر لأن مع كل واحد منهم ردفا له فيكونون ألفين، و كذا ما قيل:

تفسير الميزان ج٩

21إن المراد كون بعضهم أثر بعض، و كذا ما قيل: إن المراد مجيئهم على أثر المسلمين بأن يكون مردفين بمعنى رادفين، و كذا ما قيل: إن المراد إردافهم المسلمين بأن يتقدموا عسكر المسلمين فيلقوا في قلوب الذين كفروا الرعب.

قوله تعالى: {وَ مَا جَعَلَهُ اَللَّهُ إِلاَّ بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} الضميران في قوله: {جَعَلَهُ} و قوله: {بِهِ} للإمداد بالملائكة على ما يدل عليه السياق، و المعنى أن الإمداد بالملائكة إنما كان لغرض البشرى و اطمئنان نفوسكم لا ليهلك بأيديهم الكفار كما يشير إليه قوله تعالى بعد: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ}.

و بذلك يتأيد ما ذكره بعضهم: أن الملائكة لم ينزلوا ليقتلوا المشركين و لا قتلوا منهم أحدا فقد قتل ثلث المقتولين منهم أو النصف علي (عليه السلام) و الثلثين الباقين أو النصف سائر المسلمين. و إنما كان للملائكة تكثير سواد المسلمين حينما اختلطوا بالقوم و تثبيت قلوب المسلمين، و إلقاء الرعب في قلوب المشركين، و سيجيء بعض الكلام في ذلك.

و قوله: {وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالى و أنه لو كان بكثرة العدد و القوة و الشوكة كانت الدائرة يومئذ للمشركين بما لهم من الكثرة و القوة على المسلمين على ما بهم من القلة و الضعف.

و قد علل بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} جميع مضمون الآية و ما يتعلق به من الآية السابقة فبعزته نصرهم و أمدهم، و بحكمته جعل نصره على هذه الشاكلة.

قوله تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ} إلى آخر الآية. النعاس أول النوم و هو خفيفة و التغشية الإحاطة، و الأمنة الأمان، و قوله: {أَمَنَةً} أي من الله و قيل: أي من العدو، و الرجز هو الرجس و القذارة، و المراد برجز الشيطان القذارة التي يطرأ القلب من وسوسته و تسويله.

و معنى الآية: أن النصر و الإمداد بالبشرى و اطمئنان القلوب كان في وقت يأخذكم النعاس للأمن الذي أفاضه الله على قلوبكم فنمتم و لو كنتم خائفين مرتاعين لم

تفسير الميزان ج٩

22يأخذكم نعاس و لا نوم، و ينزل عليكم المطر ليطهركم به و يذهب عنكم وسوسة الشيطان و ليربط على قلوبكم و يشد عليها - و هو كناية عن التشجيع - و ليثبت بالمطر أقدامكم في الحرب بتلبد الرمل أو بثبات القلوب.

و الآية تؤيد ما ورد أن المسلمين سبقهم المشركون إلى الماء فنزلوا على كثيب رمل، و أصبحوا محدثين و مجنبين، و أصابهم الضمأ، و وسوس إليهم الشيطان فقال: إن عدوكم قد سبقكم إلى الماء، و أنتم تصلون مع الجنابة و الحدث و تسوخ أقدامكم في الرمل فأمطر عليهم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة، و تطهروا به من الحدث، و تلبدت به أرضهم، و أوحلت أرض عدوهم.

قوله تعالى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ} إلى آخر الآية حال الظرف في أول الآية كحال الظرف في قوله: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} و قوله: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعَاسَ} و معنى الآية ظاهر.

و أما قوله: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْأَعْنَاقِ وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} فالظاهر أن يكون المراد بفوق الأعناق الرءوس و بكل بنان جميع الأطراف من اليدين و الرجلين أو أصابع الأيدي لئلا يطيقوا حمل السلاح بها و القبض عليه.

و من الجائز أن يكون الخطاب بقوله: {فَاضْرِبُوا} إلخ للملائكة كما هو المتسابق إلى الذهن، و المراد بضرب فوق الأعناق و كل بنان ظاهر معناه، أو الكناية عن إذلالهم و إبطال قوة الإمساك من أيديهم بالإرعاب، و أن يكون الخطاب للمؤمنين و المراد به تشجيعهم على عدوهم بتثبيت أقدامهم و الربط على قلوبهم، و حثهم و إغراؤهم بالمشركين.

قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} المشاقة المخالفة و أصله الشق بمعنى البعض كأن المخالف يميل إلى شق غير شق من يخالفه، و المعنى أن هذا العقاب للمشركين بما أوقع الله بهم، لأنهم خالفوا الله و رسوله و ألحوا و أصروا على ذلك و من يشاقق الله و رسوله فإن الله شديد العقاب.

قوله تعالى: {ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ اَلنَّارِ} خطاب تشديدي للكفار يشير إلى ما نزل بهم من الخزي و يأمرهم بأن يذوقوه، و يذكر لهم أن وراء ذلك عذاب النار.

تفسير الميزان ج٩

23(بحث روائي)

في المجمع قال ابن عباس:لما كان يوم بدر و اصطف القوم للقتال قال أبو جهل: اللهم أولانا بالنصر فانصره، و استغاث المسلمون فنزلت الملائكة و نزل قوله: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} إلى آخره.

و قيل: إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما نظر إلى كثرة عدد المشركين و قلة عدد المسلمين استقبل القبلة و قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فما زال يهتف ربه مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه فأنزل الله: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} (الآية) عن عمر بن الخطاب و السدي و أبي صالح و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).

قال: و لما أمسى رسول الله و جنه الليل ألقى الله على أصحابه النعاس و كانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه قدم فأنزل الله عليهم المطر رذاذا حتى لبد الأرض و ثبت أقدامهم و كان المطر على قريش مثل العزالي، و ألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال الله تعالى: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ}.

أقول: لفظ الآية: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} إلخ لا يلائم نزولها يوم بدر عقيب استغاثتهم بل السياق يدل على نزولها مع قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} و الآيات التالية له، و هي تدل على حكاية حال ماضية و امتنانه تعالى على المسلمين بما أنزل عليهم من آيات النصر و تفاريق النعم ليشكروا له و يطيعوه فيما يأمرهم و ينهاهم.

و لعل المراد من ذكر نزول الآية بعد ذكر استغاثتهم انطباق مضمون الآية على الواقعة، و هو كثير النظير في الروايات المشتملة على أسباب النزول.

و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في العريش: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعد هذا اليوم فنزل: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} فخرج يقول: {سَيُهْزَمُ اَلْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ اَلدُّبُرَ } فأيده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، و كثرهم في أعين المشركين، و قلل المشركين في أعينهم فنزل: {وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ اَلْقُصْوى} من الوادي خلف العقنقل و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالعدوة الدنيا عند القليب.

تفسير الميزان ج٩

24أقول: و الكلام فيه كالكلام في سابقه.

و في المجمع: ذكر البلخي عن الحسن :أن قوله: {وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ} (الآية) نزلت قبل قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ} و هي في القراءة بعدها.

أقول: و تقدم مدلول إحدى الآيتين على مدلول الأخرى بحسب الوقوع لا يلازم سبقها نزولا، و لا دليل من جهة السياق يدل على ما ذكره.

و في تفسير العياشي، عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اَلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} فقال: الشوكة التي فيها القتال.

أقول: و روى مثله القمي في تفسيره.

و في المجمع قال أصحاب السير و ذكر أبو حمزة و علي بن إبراهيم في تفسيرهما دخل حديث بعضهم في بعض :أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام و فيها أموالهم و هي اللطيمة، و فيها أربعون راكبا من قريش فندب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أصحابه للخروج إليها ليأخذوها، و قال: لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم و ثقل بعضهم، و لم يظنوا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يلقى كيدا و لا حربا فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان و الركب لا يرونها إلا غنيمة لهم.

فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة، و أمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم و يخبرهم أن محمدا قد تعرض لعيرهم في أصحابه فخرج ضمضم سريعا إلى مكة.

و كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليال أن رجلا أقبل على بعير له ينادي يا آل غالب اغدوا إلى مصارعكم ثم وافى بجمله على أبي قبيس فأخذ حجرا فدهدهه من الجبل فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابته منه فلذة فانتبهت فزعة من ذلك و أخبرت العباس بذلك فأخبر العباس عتبة بن ربيعة فقال عتبة: هذه مصيبة تحدث في قريش، و فشت الرؤيا فيهم و بلغ ذلك أبا جهل فقال: هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب، و اللات و العزى

تفسير الميزان ج٩

25لننظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقا و إلا لنكتبن كتابا بيننا: أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا و نساء من بني هاشم.

فلما كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت: يا آل غالب يا آل غالب. اللطيمة اللطيمة. العير العير. أدركوا و ما أراكم تدركون إن محمدا و الصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فتهيئوا للخروج، و ما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز الجيش، و قالوا من لم يخرج نهدم داره، و خرج معهم العباس بن عبد المطلب، و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، و عقيل بن أبي طالب، و أخرجوا معهم القيان يضر بن الدفوف.

و خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا فلما كان بقرب بدر أخذ عينا للقوم فأخبره بهم، و في حديث أبي حمزة: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أيضا عينا له على العير اسمه عدي فلما قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره أين فارق العير نزل جبرائيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره بنفير المشركين من مكة فاستشار أصحابه في طلب العير و حرب النفير فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت، و لا ذلت منذ عزت، و لم نخرج على هيئة الحرب؛ و في حديث أبي حمزة: أنا عالم بهذا الطريق فارق عدي العير بكذا و كذا، و ساروا و سرنا فنحن و القوم على ماء بدر يوم كذا و كذا كأنا فرسا رهان فقال (صلى الله عليه وآله): اجلس فجلس. ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك، فقال (صلى الله عليه وآله): اجلس فجلس.

ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها، و قد آمنا بك و صدقنا و شهدنا أن ما جئت به حق، و الله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شوك الهراس لخضناه معك، و الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون و لكنا نقول: امض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون، فجزاه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خيرا على قوله ذاك.

ثم قال: أشيروا علي أيها الناس و إنما يريد الأنصار لأن أكثر الناس منهم، و لأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: إنا برآء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا ثم أنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع أبناءنا و نساءنا، فكان (صلى الله عليه وآله و سلم) يتخوف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدو، و أن ليس عليهم أن ينصروه خارج المدينة.

تفسير الميزان ج٩

26فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله كأنك أردتنا. فقال: نعم. قال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله إنا قد آمنا بك و صدقناك و شهدنا أن ما جئت به حق من عند الله فمرنا بما شئت، و خذ من أموالنا ما شئت، و اترك منها ما شئت، و الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك و لعل الله عز و جل أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ففرح بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قال: سيروا على بركة الله فإن الله عز و جل قد وعدني إحدى الطائفتين و لن يخلف الله وعده، و الله لكأني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و فلان و فلان۱

و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالرحيل، و خرج إلى بدر و هو بئر، و في حديث أبي حمزة الثمالي: بدر رجل من جهينة و الماء ماؤه فإنما سمي الماء باسمه، و أقبلت قريش و بعثوا عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عبيد قريش. قالوا: فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضربونهم، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يصلي فانفتل من صلاته و قال: إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم، فأتوه بهم فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: يا محمد نحن عبيد قريش، قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم، قال: كم ينحرون في كل يوم من جزور؟ قالوا: تسعة إلى عشرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): القوم تسعمائة إلى ألف رجل، و أمر (صلى الله عليه وآله و سلم) بهم فحبسوا و بلغ ذلك قريشا ففزعوا و ندموا على مسيرهم.

و لقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن هشام فقال: أ ما ترى هذا البغي و الله ما أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا و قد أفلتت فجئنا بغيا و عدوانا، و الله ما أفلح قوم بغوا قط، و لوددت أن ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهبت و لم نسر هذا المسير، فقال له أبو البختري، إنك سيد من سادات قريش فسر في الناس و تحمل العير التي أصابها محمد و أصحابه بنخلة٢ و دم ابن الحضرمي فإنه حليفك.

- و قد كان صلى الله عليه و آله يشير بذلك إلى لقاء النفير و هم يرجون لقاء العير .

- و قد تقدمت الروايات في قصته في الجزء الثاني من الكتاب في ذيل قوله قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» الآية، البقرة آية ٢١٧.

تفسير الميزان ج٩

27فقال له: علي ذلك، و ما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية يعني أبا جهل فصر إليه و أعلمه أني حملت العير و دم ابن الحضرمي و هو حليفي و علي عقله.

قال: فقصدت خباءه و أبلغته ذلك، فقال: إن عتبة يتعصب لمحمد فإنه من بني عبد مناف و ابنه معه يريد أن يخذل بين الناس لا و اللات و العزى حتى نقحم عليهم يثرب أو نأخذهم أسارى فندخلهم مكة و تتسامع العرب بذلك، و كان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).

و كان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش: قد نجى الله عيركم فارجعوا و دعوا محمدا و العرب، و ادفعوه بالراح ما اندفع، و إن لم ترجعوا فردوا القيان فلحقهم الرسول في الجحفة، فأراد عتبة أن يرجع فأبى أبو جهل و بنو مخزوم و ردوا القيان من الجحفة.

قال: و فزع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما بلغهم كثرة قريش، و استغاثوا و تضرعوا، فأنزل الله عز و جل: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} و ما بعده.

قال الطبرسي: و لما أصبح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر عبا أصحابه، فكان في عسكره فرسان: فرس للزبير بن عوام، و فرس للمقداد بن الأسود، و كان في عسكره سبعون جملا كانوا يتعاقبون عليها، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و علي بن أبي طالب (عليه السلام) و مرثد بن أبي مرثد الغنوي يتعاقبون على جمل لمرثد بن أبي مرثد، و كان في عسكر قريش أربعمائة فرس، و قيل: مائتا فرس.

فلما نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال أبو جهل: ما هم إلا أكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذا باليد، فقال عتبة بن ربيعة: أ ترى لهم كمينا أو مددا؟ فبعثوا عمير بن وهب الجمحي و كان فارسا شجاعا فجال بفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم رجع فقال: ليس لهم كمين و لا مدد و لكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع أ ما ترونهم خرسا لا يتكلمون و يتلمظون تلمظ الأفاعي ما لهم ملجأ إلا سيوفهم، و ما أراهم يولون حتى يقتلوا، و لا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم فارتئوا رأيكم، فقال له أبو جهل: كذبت و جبنت.

فأنزل الله تعالى: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} فبعث إليهم رسول الله

تفسير الميزان ج٩

28(صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا معشر قريش إني أكره أن أبدأ بكم فخلوني و العرب و ارجعوا. فقال عتبة: ما رد هذا قوم قط فأفلحوا، ثم ركب جملا له أحمر فنظر إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يجول بين العسكرين و ينهى عن القتال فقال (صلى الله عليه وآله): إن يك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر و إن يطيعوه يرشدوا.

و خطب عتبة فقال في خطبته: يا معشر قريش أطيعوني اليوم و اعصوني الدهر إن محمدا له آل و ذمة و هو ابن عمكم فخلوه و العرب فإن يك صادقا فأنتم أعلى عينا به و إن يك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره فغاظ أبا جهل قوله و قال له: جبنت و انتفخ سحرك فقال: يا مصفر استه مثلي يجبن؟ و ستعلم قريش أينا ألأم و أجبن؟ و أينا المفسد لقومه.

و لبس درعه و تقدم هو و أخوه شيبة و ابنه الوليد، و قال: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش فبرز إليهم ثلاثة نفر من الأنصار و انتسبوا لهم فقالوا: ارجعوا إنما نريد الأكفاء من قريش فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب و كان له يومئذ سبعون سنة فقال: قم يا عبيدة، و نظر إلى حمزة فقال: قم يا عم ثم نظر إلى علي بن أبي طالب فقال: قم يا علي و كان أصغر القوم فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرها تريد أن تطفئ نور الله و يأبى الله إلا أن يتم نوره. ثم قال: يا عبيدة عليك بعتبة بن ربيعة، و قال لحمزة عليك بشيبة، و قال لعلي: عليك بالوليد.

فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقالوا: أكفاء كرام فحمل عبيدة على عتبة -فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته، و ضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنها فسقطا جميعا، و حمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما، و حمل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه قال علي: لقد أخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها هامتي فظننت أن السماء وقعت على الأرض.

ثم اعتنق حمزة و شيبة فقال المسلمون: يا علي أ ما ترى أن الكلب قد نهز عمك فحمل عليه علي (عليه السلام) ثم قال: يا عم طأطئ رأسك و كان حمزة أطول من شيبة فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه علي فطرح نصفه، ثم جاء إلى عتبة و به رمق فأجهز عليه.

تفسير الميزان ج٩

29و في رواية أخرى أنه برز حمزة لعتبة، و برز عبيدة لشيبة، و برز علي للوليد فقتل حمزة عتبة، و قتل عبيدة شيبة، و قتل علي (عليه السلام) الوليد. فضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة و علي، و حمل عبيدة حمزة و علي حتى أتيا به رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فاستعبر فقال: يا رسول الله أ لست شهيدا؟ قال: بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي.

و قال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا و لا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزرا، و عليكم بقريش فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة فنعرفهم ضلالتهم التي هم عليها.

و جاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال لهم: أنا جار لكم ادفعوا إلي رايتكم فدفعوا إليه راية الميسرة، و كانت الراية مع بني عبد الدار فنظر إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و سلم فقال لأصحابه: غضوا أبصاركم، و عضوا على النواجذ، و رفع يده فقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ثم أصابه الغشي فسري عنه و هو يسلك العرق عن وجهه فقال: هذا جبرائيل قد أتاكم بألف من الملائكة مردفين.

و في الأمالي، بإسناده عن الرضا عن آبائه (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سافر إلى بدر في شهر رمضان و افتتح مكة في شهر رمضان.

أقول: و على ذلك أطبق أهل السير و التواريخ، قال اليعقوبي في تاريخه: و كانت وقعة بدر يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بعد مقدمه (صلى الله عليه وآله و سلم) - يعني إلى المدينة - بثمانية عشر شهرا.

و قال الواقدي: و نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان فبعث عليا و الزبير و سعد بن أبي وقاص و بسبس بن عمرو يتجسسون على الماء فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم و أفلت بعضهم و أتوا بهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو قائم يصلي فسألهم المسلمون فقالوا: نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء فضربوهم فلما أن لقوهم بالضرب قالوا: نحن لأبي سفيان و نحن في العير، و هذا العير بهذا القوز فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم. فسلم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من صلاته ثم قال: إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم.

تفسير الميزان ج٩

30فلما أصبحوا عدل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الصفوف و خطب المسلمين فحمد الله و أثنى عليهثم قال:

أما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه، و أنهاكم عما نهاكم الله عنه فإن الله عظيم شأنه، يأمر بالحق، و يحب الصدق، و يعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون، و به يتفاضلون، و إنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه، و إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم و ينجي به من الغم تدركون به النجاة في الآخرة، فيكم نبي الله يحذركم و يأمركم فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم يمقتكم عليه فإنه تعالى يقول: {لَمَقْتُ اَللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ } انظروا في الذي أمركم به من كتابه، و أراكم من آياته و ما أعزكم به بعد الذلة فاستكينوا له يرض ربكم عنكم، و أبلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته و مغفرته فإن وعده حق، و قوله صدق، و عقابه شديد، و إنما أنا و أنتم بالله الحي القيوم، إليه ألجأنا ظهورنا، و به اعتصمنا، و عليه توكلنا، و إليه المصير، و يغفر الله لي و للمسلمين.

و في المجمع: ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس و غيره: أن جبرائيل قال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما التقى الجمعان لعلي: أعطني قبضة من حصا الوادي فناوله كفا من حصا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم و قال: شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه و فمه و منخريه منها شيء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم و يأسرونهم، و كانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم.

و في الأمالي، بإسناده عن ابن عباس قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على قتلى بدر فقال: جزاكم الله من عصابة شرا لقد كذبتموني صادقا و خونتم أمينا، ثم التفت إلى أبي جهل بن هشام فقال: إن هذا أعتى على الله من فرعون إن فرعون لما أيقن بالهلاك وحد الله، و إن هذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات و العزى.

و في المغازي للواقدي: و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر بالقليب أن تغور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف فإنه كان مسمنا انتفخ من يومه فلما

تفسير الميزان ج٩

31أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): اتركوه، فأقروه و ألقوا عليه من التراب و الحجارة ما غيبه.

ثم وقف على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا بئس القوم كنتم لنبيكم كذبتموني و صدقني الناس، و أخرجتموني و آواني الناس، و قاتلتموني و نصرني الناس. فقالوا يا رسول الله أ تنادي قوما قد ماتوا؟ فقال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق، و في رواية أخرى: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما أنتم بأسمع لما أقول منهم و لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني.

قال: و كان انهزام قريش حين زالت الشمس فأقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ببدر و أمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم و حملها، و أمر نفرا من أصحابه أن يعينوه فصلى العصر ببدر ثم راح فمر بالأثيل قبل غروب الشمس فنزل به و بات، و بأصحابه جراح و ليست بالكثيرة، و أمر ذكوان بن عبد قيس أن يحرس المسلمين حتى كان آخر الليل فارتحل.

و في تفسير القمي، في خبر طويل :و خرج أبو جهل من بين الصفين و قال: اللهم إن محمدا أقطعنا للرحم، و أتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة فأنزل الله على رسوله: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اَلْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ}.

ثم أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كفا من حصى و رمى به في وجوه قريش و قال: شاهت الوجوه فبعث الله رياح تضرب في وجوه قريش فكانت الهزيمة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام فقتل منهم سبعين، و أسر منهم سبعين.

و التقى عمرو بن الجموع مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على فخذه و ضرب أبو جهل عمرا على يده فأبانها من العضد فتعلقت بجلده فاتكى عمرو على يده برجله ثم تراخى إلى السماء حتى انقطعت الجلدة و رمى بيده.

و قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل و هو يتشحط بدمه فقلت:

تفسير الميزان ج٩

32الحمد لله الذي أخزاك فرفع رأسه فقال: إنما أخزى الله عبدا، ابن أم عبد لمن الدبرة ويلك؟ قلت: لله و لرسوله و إني قاتلك، و وضعت رجلي على عنقه فقال: ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم أما إنه ليس شيء أشد من قتلك إياي في هذا اليوم أ لا تولى قتلي رجل من المطلبيين أو رجل من الأحلاف؟ فاقتلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته و أخذت رأسه و جئت به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قلت: يا رسول الله البشرى هذا رأس أبي جهل بن هشام فسجد لله شكرا.

و في الإرشاد للمفيد: ثم بارز أمير المؤمنين (عليه السلام) العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من سواه فلم يلبث أن قتله، و برز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله، و برز إليه بعده طعيمة بن عدي فقتله، و قتل بعده نوفل بن خويلد و كان من شياطين قريش، و لم يزل يقتل واحدا منهم بعد واحد حتى أتى على شطر المقتولين منهم و كانوا سبعين رجلا، تولى كافة من حضر بدرا من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم، و تولى أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل الشطر الآخر وحده.

و في الإرشاد: أيضا: قد أثبتت رواة العامة و الخاصة معا أسماء الذين تولى أمير المؤمنين (عليه السلام) قتلهم ببدر من المشركين على اتفاق فيما نقلوه من ذلك و اصطلاح فكان ممن سموه: الوليد بن عتبة كما قدمنا و كان شجاعا جريا وقاحا فتاكا تهابه الرجال، و العاص بن سعيد و كان هولا عظيما تهابه الأبطال، و هو الذي حاد عنه عمر بن الخطاب و قصته فيما ذكرناه مشهورة نحن نبينها فيما نورده، و طعيمة بن عدي بن نوفل و كان من رءوس أهل الضلال، و نوفل بن خويلد و كان من أشد المشركين عداوة لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و كانت قريش تقدمه و تعظمه و تطيعه، و هو الذي قرن أبا بكر و طلحة قبل الهجرة بمكة و أوثقهما بحبل و عذبهما يوما إلى الليل حتى سئل في أمرهما، و لما عرف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حضوره بدرا سأل الله أن يكفيه أمره فقال: اللهم اكفني نوفل بن خويلد فقتله أمير المؤمنين (عليه السلام).

و زمعة بن الأسود۱ و الحارث بن زمعة، و النضر بن الحارث بن عبد الدار، و عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله، و عثمان و مالك ابنا عبيد الله

- في بعض النسخ: و عقيل بن الأسود فيه فذلك ستة و ثلاثون.

تفسير الميزان ج٩

33أخوا طلحة بن عبيد الله، و مسعود بن أبي أمية بن المغيرة، و قيس بن الفاكه بن المغيرة و حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة، و [أبو] قيس۱ بن الوليد بن المغيرة، و حنظلة بن أبي سفيان، و عمرو بن مخزوم، و أبو منذر بن أبي رفاعة، و منبه بن الحجاج السهمي، و العاص بن منبه، و علقمة بن كلدة، و أبو العاص بن قيس بن عدي، و معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، و لوذان بن ربيعة، و عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة، و مسعود بن أمية بن المغيرة، و حاجب بن السائب بن عويمر، و أوس بن المغيرة بن لوذان، و زيد بن مليص، و عاصم بن أبي عوف، و سعيد بن وهب حليف بني عامر، و معاوية بن [عامر بن] عبد القيس، و عبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد، و السائب بن مالك، و أبو الحكم بن الأخنس، و هشام بن أبي أمية بن المغيرة.

فذلك خمسة و ثلاثون رجلا سوى من اختلف فيه أو شرك أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه غيره و هم أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما قدمناه.

أقول: و ذكر غيره كما في المجمع أنه قتل يوم بدر سبعة و عشرين رجلا، و ذكر الواقدي: أن الذي اتفق عليه قول النقلة و الرواة من قتلاه تسعة رجال و الباقي مختلف فيه.

لكن البحث العميق عن القصة و ما يحتف بها من أشعارهم و الحوادث المختلفة التي حدثت بعدها تسيء الظن بهذا الاختلاف، و قد نقل عن محمد بن إسحاق أن أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلي (عليه السلام).

و قد عد الواقدي فيما ذكره ابن أبي الحديد من قتلى المشركين في وقعة بدر اثنين و خمسين رجلا و نسب قتل أربعة و عشرين منهم إليه (عليه السلام) ممن انفرد بقتله أو شارك غيره.

و من شعر أسيد بن أبي إياس يحرض مشركي قريش على علي (عليه السلام) على ما في الإرشاد و المناقب قوله:

- هو أخو خالد بن الوليد، و الثلاثة الذين قتلوا أبناء أعمامه.

تفسير الميزان ج٩

34حدة لم في كل مجمع غاية أخزاكم *** جزع أبر على المذاكي القرح لله دركم أ لما تنكروا *** قد ينكر الحر الكريم و يستحي هذا ابن فاطمة الذي أفناكم *** ذبحا و قتله قعصة لم تذبح أعطوه خرجا و اتقوا تضريبه *** فعل الذليل و بيعه لم تربح أين الكهول و أين كل دعامة *** في المعضلات و أين زين الأبطح أفناهم قعصا و ضربا يفتري *** بالسيف يعمل يصفح و في الإرشاد، روى شعبة عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: لقد حضرنا بدرا و ما فينا فارس غير المقداد بن الأسود، و لقد رأيتنا ليلة بدر و ما فينا إلا من نام غير رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فإنه كان منتصبا في أصل شجرة يصلي فيها و يدعو حتى الصباح.

أقول: و الروايات في قصة بدر كثيرة جدا و قد اقتصرنا منها على ما يتضح به فهم مضامين الآيات، و من الأخبار ما سيأتي إن شاء الله في تضاعيف البحث عن الآيات التالية المشيرة إلى بعض أطراف القصة.

(فهرس أسماء شهداء بدر «رض»)

في البحار، عن الواقدي قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال :سألت الزهري كم استشهد من المسلمين ببدر؟ قال: أربعة عشر: ستة من المهاجرين، و ثمانية من الأنصار.

قال: فمن بني المطلب بن عبد مناف، عبيدة بن الحارث قتله عتبة و في غير رواية الواقدي قتله شيبة فدفنه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالصفراء، و من بني زهرة عمير بن أبي وقاص قتله عمرو بن عبد ود فارس الأحزاب، و عمير بن عبد ود ذو الشمالين حليف لبني زهرة قتله أبو أسامة الجشمي، و من بني عدي عاقل بن أبي البكير حليف لهم من بني سعد قتله مالك بن زهير، و مهجع مولى عمر بن الخطاب قتله عامر بن الحضرمي و يقال: إن مهجعا أول من قتل من المهاجرين، و من بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء قتله طعيمة بن عدي.

تفسير الميزان ج٩

35و من الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف، مبشر بن عبد المنذر قتله أبو ثور، و سعد بن خيثمة قتله عمرو بن عبد ود، و يقال: طعيمة بن عدي، و من بني عدي بن النجار حارثة بن سراقة رماه حنان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله، و من بني مالك بن النجار عوف و معوذ ابنا عفراء قتلهما أبو جهل، و من بني سلمة عمير بن الحمام بن الجموح قتله خالد بن الأعلم، و يقال: إنه أول قتيل قتل من الأنصار، و قد روي: أن أول قتيل منهم حارثة بن سراقة، و من بني زريق رافع بن المعلى قتله عكرمة بن أبي جهل، و من بني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث قتله نوفل بن معاوية فهؤلاء الثمانية من الأنصار.

و روي عن ابن عباس :أن أنسة مولى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قتل ببدر، و روي :أن معاذ بن ماعص جرح ببدر فمات من جراحته بالمدينة، و ابن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه فمات منه.

[سورة الأنفال ٨: الآیات ١٥ الی ٢٩]

{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبَارَوَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ ١٦ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٧ ذَلِكُمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اَلْكَافِرِينَ ١٨ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اَلْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ ١٩ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ٢٠وَ لاَ تَكُونُوا

تفسير الميزان ج٩

36كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ٢١ إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ اَلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ٢٢ وَ لَوْ عَلِمَ اَللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤ وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٢٥ وَ اُذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي اَلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ اَلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٦ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧ وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اَللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اَللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ٢٩}

(بيان)

أوامر و نواه متعلقة بالجهاد الإسلامي مما يناسب سوق القصة، و حث على تقوى الله و إنذار و تخويف من مخالفة الله و رسوله و التعرض لسخطه سبحانه، و فيها إشارة إلى بعض ما جرى في وقعة بدر من منن الله و أياديه على المؤمنين.

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ

تفسير الميزان ج٩

37اَلْأَدْبَارَ} اللقاء مصدر لقي يلقى من المجرد و لاقى يلاقي من المزيد فيه، قال الراغب في مفردات القرآن: اللقاء مقابلة الشيء و مصادفته معا، و قد يعبر به عن كل واحد منهما يقال: لقيه يلقاه لقاء و لقيا و لقية، و يقال ذلك في الإدراك بالحس و بالبصر و بالبصيرة قال: {لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ اَلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ}، و قال: {لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً}، و ملاقاة الله عبارة عن القيامة و عن المصير إليه قال: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ}، و قال: {اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا اَللَّهِ}، و اللقاء الملاقاة، قال: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا}، و قال: {إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ}. انتهى.

و قال في المجمع: اللقاء الاجتماع على وجه المقاربة لأن الاجتماع قد يكون على غير وجه المقاربة فلا يكون لقاء كاجتماع الأعراض في المحل الواحد. انتهى.

و قال فيه: الزحف الدنو قليلا قليلا، و التزاحف التداني يقال: زحف يزحف زحفا و أزحفت للقوم إذا دنوت لقتالهم و ثبت لهم. قال الليث الزحف جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة و جمعه زحوف. انتهى.

و تولية الأعداء الأدبار جعلهم يلونها و هو استدبار العدو و استقبال جهة الهزيمة.

و خطاب الآية عام غير خاص بوقت دون وقت و لا غزوة دون غزوة فلا وجه لتخصيصها بغزوة بدر و قصر حرمة الفرار من الزحف بها كما يحكى عن بعض المفسرين. على أنك عرفت أن ظاهر سياق الآيات أنها نزلت بعد غزوة بدر لا يومها، و أن الآيات ذيل ما في صدر السورة من قوله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية)، و للكلام تتمة ستوافيك في البحث الروائي إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: {وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} إلى آخر الآية. التحرف.الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف و هو طرف الشيء و هو أن ينحرف و ينعطف المقاتل من جهة إلى جهة أخرى ليتمكن من عدوه و يبادر إلى إلقاء الكيد عليه، و التحيز هو أخذ الحيز و هو المكان، و الفئة القطعة من جماعة الناس، و التحيز إلى فئة أن ينعطف المقاتل عن الانفراد بالعدو إلى فئة من قومه فيلحق بهم و يقاتل معهم.

و البواء الرجوع إلى مكان و استقرار فيه، و لذا قال الراغب: أصل البواء

تفسير الميزان ج٩

38مساواة الأجزاء في المكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء. انتهى فمعنى قوله: {بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّهِ} أي رجع و معه غضب من الله.

فمعنى الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا لقاء زحف أو زاحفين للقتال فلا تفروا منهم و من يفر منهم يومئذ أي وقتئذ فقد رجع و معه غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير إلا أن يكون فراره للتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة فلا بأس به.

قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى} إلى آخر الآية، التدبر في السياق لا يدع شكا في أن الآية تشير إلى وقعة بدر و ما صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من رميهم بكف من الحصى، و المؤمنون بوضع السيف فيهم و قتلهم القتل الذريع، و ذيل الآية أعني قوله: {وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً} يدل على أن الكلام جار مجرى الامتنان منه تعالى، و قد أثبت تعالى عين ما نفاه في جملة واحدة أعني قوله: {وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ}.

فمن جميع هذه الشواهد يتحصل أن المراد بقوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى} نفي أن تكون وقعة بدر و ما ظهر فيها من استئصال المشركين و الظهور عليهم و الظفر بهم جارية على مجرى العادة و المعروف من نواميس الطبيعة، و كيف يسع لقوم هم شرذمة قليلون ما فيهم على ما روي إلا فرس أو فرسان و بضعة أدرع و بضعة سيوف، أن يستأصلوا جيشا مجهزا بالأفراس و الأسلحة و الرجال و الزاد و الراحلة، هم أضعافهم عدة و لا يقاسون بهم قوة و شدة، و أسباب الغلبة عندهم، و عوامل البأس معهم، و الموقف المناسب للتقدم لهم.

إلا أن الله سبحانه بما أنزل من الملائكة ثبت أقدام المؤمنين و أرعب قلوب المشركين، و ألقى الهزيمة بما رماه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الحصاة عليهم فشملهم المؤمنين قتلا و أسرا فبطل بذلك كيدهم و خمدت أنفاسهم و سكنت أجراسهم.

فبالحري أن ينسب ما وقع عليهم من القتل بأيدي المؤمنين و الرمي الذي شتت شملهم و ألقى الهزيمة فيهم إليه سبحانه دون المؤمنين.

فما في الآية من النفي جار مجرى الدعوى بنوع من العناية، بالنظر إلى استناد

تفسير الميزان ج٩

39الوقعة بأطرافها إلى سبب إلهي غير عادي، و لا ينافي ذلك استنادها بما وقع فيها من الوقائع إلى أسبابها القريبة المعهودة في الطبيعة بأن يعد المؤمنون قاتلين لمن قتلوا منهم، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) راميا لما رماه من الحصاة.

و قوله: {وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً} الظاهر أن ضمير {مِنْهُ} راجع إلى الله تعالى، و الجملة لبيان الغاية و هي معطوفة على مقدر محذوف، و التقدير: إنما فعل الله ما فعل من قتلهم و رميهم لمصالح عظيمة عنده، و ليبلي المؤمنين و يمتحنهم بلاء و امتحانا حسنا أو لينعم عليهم بنعمة حسنة، و هو إفناء خصمهم و إعلاء كلمة التوحيد بهم و إغناؤهم بما غنموا من الغنائم.

و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تعليل لقوله: {وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ} أي إنه تعالى يبليهم لأنه سميع باستغاثتهم عليم بحالهم فيبليهم منه بلاء حسنا.

و التفريع الذي في صدر الآية: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} إلخ متعلق بما يتضمنه الآيات السابقة: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} إلى آخر الآيات من المعنى، فإنها تعد منن الله عليهم من إنزال الملائكة و إمدادهم بهم و تغشية النعاس إياهم و إمطار السماء عليهم و ما أوحي إلى الملائكة من تأييدهم و تثبيت أقدامهم و إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، فلما بلغ الكلام هذا المبلغ فرع عليه قوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى}.

و على هذا فقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ} إلى قوله: {وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} معترضة متعلقة بقوله: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْأَعْنَاقِ وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} أو بمعناه المفهوم من الجمل المسرودة، و قوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} إلخ متصل بما قبله بحسب النظم.

و ربما يذكر في نظم الآية وجهان آخران:

أحدهما: أن الله سبحانه لما أمرهم بالقتل في الآية المتقدمة ذكر عقيبها أن ما كان من الفتح يوم بدر و قهر المشركين إنما كان بنصرته و معونته تذكيرا للنعمة. ذكره أبو مسلم.

و الثاني: أنهم لما أمروا بالقتال ثم كان بعضهم يقول: أنا قتلت فلانا و أنا فعلت كذا نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لئلا يعجبوا بأعمالهم. و ربما قيل: إن الفاء في

تفسير الميزان ج٩

40قوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} لمجرد ربط الجمل بعضها ببعض. و الوجه ما قدمناه.

قوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اَلْكَافِرِينَ} قال في المجمع: {ذَلِكُمْ} موضعه رفع، و كذلك {أَنَّ اَللَّهَ} في موضع رفع، و التقدير: الأمر ذلكم و الأمر أن الله موهن، و كذلك الوجه فيما تقدم من قوله: {ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ اَلنَّارِ}، و من قال: إن {ذَلِكُمْ} مبتدأ و {فَذُوقُوهُ} خبره فقد أخطأ لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا لمبتدإ، و لا يجوز: زيد فمنطلق، و لا: زيد فاضربه إلا أن تضمر «هذا» تريد: هذا زيد فاضربه. انتهى. فمعنى الآية: الأمر ذلكم الذي ذكرناه و الأمر أن الله موهن كيد الكافرين.

قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اَلْفَتْحُ} إلى آخر الآية. ظاهر الآية بما تشتمل عليه من الجمل المسرودة كقوله: {وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} و قوله: {وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ} إلخ أن تكون الخطاب فيه للمشركين دون المؤمنين باشتمال الكلام على الالتفات للتهكم، و هو المناسب لقوله في الآية السابقة: {وَ أَنَّ اَللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اَلْكَافِرِينَ}.

فالمعنى: إن طلبتم الفتح و سألتم الله أيها المشركون أن يفتح بينكم و بين المؤمنين فقد جاءكم الفتح بما أظهر الله من الحق يوم بدر فكانت الدائرة للمؤمنين عليكم، و إن تنتهوا عن المكيدة على الله و رسوله فهو خير لكم و إن تعودوا إلى مثل ما كدتم نعد إلى مثل ما أوهنا به كيدكم، و لن تغني عنكم جماعتكم شيئا و لو كثرت كما لم تغن في هذه المرة و إن الله مع المؤمنين و لن يغلب من هو معه.

و بهذا يتأيد ما ورد أن أبا جهل قال يوم بدر حين اصطف الفريقان أو حين التقى الفئتان: اللهم إن محمدا أقطعنا للرحم و أتانا بما لا نعرف فانصر عليه و في بعض الروايات و هو الأنسب كما في المجمع عن أبي حمزة: قال أبو جهل: اللهم ربنا ديننا القديم و دين محمد الحديث فأي الدينين كان أحب إليك و أرضى عندك فانصر أهله اليوم.

و ذكر بعضهم: أن الخطاب في الآية للمؤمنين و وجهوا مضامين جملها بما لا يرتضيه الذوق السليم، و لا جدوى للإطالة بذكرها و المناقشة فيها فمن أراد ذلك فعليه بالمطولات.

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} الضمير على ما يفيده السياق راجع إلى الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم)، و المعنى، و لا تولوا عن الرسول

تفسير الميزان ج٩

41و أنتم تسمعون ما يلقياه إليكم من الدعوة الحقة و ما يأمركم به و ينهاكم عنه مما فيه صلاح دينك و دنياكم. و مصب الكلام أوامره الحربية و إن كان لفظه أعم.

قوله تعالى: {وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} المعنى ظاهر و فيه نوع تعريض للمشركين إذ قالوا: سمعنا، و هو لا يسمعون، و قد حكى الله عنهم ذلك إذ قال بعد عدة آيات: {وَ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا} الأنفال: ٣١، لكنهم كذبوا و لم يسمعوا و لو سمعوا لاستجابوا كما قال الله تعالى: {وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا} الأعراف: ١٧٩، و قال تعالى حكاية عن أصحاب السعير: {وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} الملك: ١٠فالمراد بالسمع في الآية الأولى تلقي الكلام الحق الذي هو صوت من طريق الأذن، و في الآية الثانية الانقياد لما يتضمنه الكلام الحق المسموع.

و الآيتان - كما ترى - خطاب متعلق بالمؤمنين متصل نوع اتصال بالآية السابقة عليهما و تعريض للمشركين، فهو تعالى لما التفت إلى المشركين فذمهم و تهكم عليهم بسؤالهم الفتح، و ذكر لهم أن الغلبة دائما لكلمة الإيمان على كلمة الكفر و لدعوة الحق على دعوة الباطل، التفت إلى حزبه و هم المؤمنون فأمرهم بالطاعة له و لرسوله، و حذرهم عن التولي عنه بعد استماع كلمة الحق، و أن يكونوا كأولئك إذ قالوا: سمعنا و هم لا يسمعون.

و من الممكن أن يكون في الآية إشارة إلى عدة من أهل مكة آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لما تخلص قلوبهم من الشك خرجوا مع المشركين إلى بدر لحرب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فابتلوا بما ابتلي به مشركو قريش، فقد ورد في الخبر: أن فئة من قريش أسلموا بمكة و احتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش، يوم بدر، و هم قيس بن الوليد بن المغيرة، و علي بن أمية بن خلف، و العاص بن منبه بن الحجاج، و الحارث بن زمعة، و قيس بن الفاكه بن المغيرة و لما رأوا قلة المسلمين قالوا: مساكين هؤلاء غرهم دينهم، و سيذكرهم الله بعد عدة آيات بقوله: {إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ} (الآية).

و ربما قيل: إن المراد بالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون هم أهل الكتاب من يهود قريظة و النضير. و هو بعيد.

تفسير الميزان ج٩

42قوله تعالى: {إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ اَلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} إلى آخر الآيتين. تعريض و ذم للذين سبق ذكرهم من الكفار على ما يعطيه سياق الكلام و ما اشتملت عليه الآية من الموصول و الضمائر المستعملة في أولي العقل، و على هذا فالظاهر أن اللام في قوله: {اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ} للعهد الذكري، و يئول المعنى إلى أن شر جميع ما يدب على الأرض من أجناس الحيوان و أنواعها هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، و إنما لم يعقلوا لأنه لا طريق لهم إلى تلقي الحق لفقدهم السمع و النطق فلا يسمعون و لا ينطقون.

ثم ذكر تعالى أن الله إنما ابتلاهم بالصمم و البكمة فلا يسمعون كلمة الحق و لا ينطقون بكلمة الحق، و بالجملة حرمهم نعمة السمع و القبول، لأنه تعالى لم يجد عندهم خيرا و لم يعلم به و لو كان لعلم، لكن لم يعلم فلم يوفقهم للسمع و القبول، و لو أنه تعالى رزقهم السمع و الحال هذه لم يثبت السمع و القبول فيهم بل تولوا عن الحق و هم معرضون.

و من هنا يعلم أن المراد بالخير حسن السريرة الذي يثبت به الاستعداد لقبول الحق و يستقر في القلب، و أن المراد بقوله: {وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ} الأسماع على تقدير عدم الاستعداد الثابت المستقر فافهم ذلك فلا يرد أنه تعالى لو أسمعهم و رزقهم قبول الحق استلزم ذلك تحقق الخير فيهم و لا وجه مع ذلك لتوليهم و إعراضهم و ذلك أن الشرط في قوله: {وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ} على تقدير فقدهم الخير على ما يفيده السياق.

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} لما دعاهم في قوله: {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} إلخ إلى إطاعة الدعوة الحقة و عدم التولي عنها بعد استماعها أكده ثانيا بالدعوة إلى استجابة الله و الرسول في دعوة الرسول، ببيان حقيقة الأمر و الركن الواقعي الذي تعتمد عليه هذه الدعوة، و هو أن هذه الدعوة دعوة إلى ما يحيي الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء و البوار، و موقفه في الوجود، أن الله سبحانه أقرب إليه من قلبه و أنه سيحشر إليه فليأخذ حذره و ليجمع همه و يعزم عزمه.

الحياة أنعم نعمة و أعلى سلعة يعتقدها الموجود الحي لنفسه كيف لا؟ و هو لا يرى وراءه إلا العدم و البطلان، و أثرها الذي هو الشعور و الإرادة هو الذي ترام

تفسير الميزان ج٩

43لأجله الحياة و يرتاح إليه الإنسان و لا يزال يفر من الجهل و افتقاد حرية الإرادة و الاختيار و قد جهز الإنسان و هو أحد الموجودات الحية بما يحفظ به حياته الروحية التي هي حقيقة وجوده كما جهز كل نوع من أنواع الخليقة بما يحفظ به وجوده و بقاءه.

و هذا الجهاز الإنساني يشخص له خيراته و منافعه، و يحذره من مواطن الشر و الضر.

و إذ كان هذه الهداية الإلهية التي يسوق النوع الإنسان إلى نحو سعادته و خيره و يندبه نحو منافع وجوده هداية بحسب التكوين و في طور الخلقة، و من المحال أن يقع خطأ في التكوين، كان من الحتم الضروري أن يدرك الإنسان سعادة وجوده إدراكا لا يقع فيه شك كما أن سائر الأنواع المخلوقة تسير إلى ما فيه خير وجوده و منافع شخصه من غير أن يسهو فيه من حيث فطرته، و إنما يقع الخبط فيما يقع من جهة تأثير عوامل و أسباب أخر مضادة تؤثر فيه أثرا مخالفا ينحرف فيه الشيء عما هو خير له إلى ما هو شر، و عما فيه نفعه إلى ما فيه ضرر يعود إليه، و ذلك كالجسم الثقيل الأرضي الذي يستقر بحسب الطبيعة الأرضية على بسيط الأرض ثم إنه يبتعد عن الأرض بالحركة إلى جهة العلو بدفع دافع يجبره على خلاف الطبع فإذا بطل أثر الدفع عاد إلى مستقره بالحركة نحو الأرض على استقامة إلا أن يمنعه مانع فيخرجه عن السير الاستقامي إلى انحراف و اعوجاج.

و هذا هو الذي يصر عليه القرآن الكريم أن الإنسان لا يخفى عليه ما فيه سعادته في الحياة من علم و عمل، و أنه يدرك بفطرته ما هو حق الاعتقاد و العمل قال تعالى: {فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} الروم: ٣٠«و قال تعالى {اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدى } إلى أن قال {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ اَلذِّكْرى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى وَ يَتَجَنَّبُهَا اَلْأَشْقَى} الأعلى: ١١ و قال تعالى: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} الشمس: ١٠.

نعم ربما أخطأ الإنسان طريق الحق في اعتقاد أو عمل و خبط في مشيته لكن لا لأن الفطرة الإنسانية و الهداية الإلهية أوقعته في ضلالة و أوردته في تهلكة بل لأنه أغفل عقله و نسي رشده و اتبع هوى نفسه و ما زينه جنود الشياطين في عينه، قال

تفسير الميزان ج٩

44تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى اَلْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ اَلْهُدى} النجم: ٢٣ و قال: {أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلى عِلْمٍ} الجاثية: ٢٣.

فهذه الأمور التي تدعو إليها الفطرة الإنسانية من حق العلم و العمل لوازم الحياة السعيدة الإنسانية و هي الحياة الحقيقية التي بالحري أن تختص باسم الحياة و الحياة السعيدة تستتبعها كما أنها تستلزم الحياة و تستتبعها و تعيدها إلى محلها لو ضعفت الحياة في محلها بورود ما يضادها و يبطل رشد فعلها.

فإذا انحرف الإنسان عن سوي الصراط الذي تهديه إليه الفطرة الإنسانية و تسوقه إليه الهداية، الإلهية فقد فقد لوازم الحياة السعيدة من العلم النافع و العمل الصالح، و لحق بحلول الجهل و فساد الإرادة الحرة و العمل النافع بالأموات و لا يحييه إلا علم حق و عمل حق، و هما اللذان تندب إليهما الفطرة و هذا هو الذي تشير إليه الآية التي نبحث عنها: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.

و اللام في قوله: {لِمَا يُحْيِيكُمْ}. بمعنى إلى، و هو شائع في الاستعمال، و الذي يدعو إليه الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) هو الدين الحق و هو الإسلام الذي يفسره القرآن الكريم باتباع الفطرة فيما تندب إليه من علم نافع و عمل صالح.

و للحياة بحسب ما يراه القرآن الكريم معنى آخر أدق مما نراه بحسب النظر السطحي الساذج فإنا إنما نعرف من الحياة في بادئ النظر ما يعيش به الإنسان في نشأته الدنيوية إلى أن يحل به الموت، و هي التي تصاحب الشعور و الفعل الإرادي، و يوجد مثلها أو ما يقرب منها في غير الإنسان أيضا من سائر الأنواع الحيوانية لكن الله سبحانه يقول: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} العنكبوت: ٦٤ و يفيد ذلك أن الإنسان متمتع بهذه الحياة غير مشتغل إلا بالأوهام، و أنه مشغول بها عما هو أهم و أوجب من غايات وجوده و أغراض روحه فهو في حجاب مضروب عليه يفصل بينه و بين حقيقة ما يطلبه و يبتغيه من الحياة.

و هذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى و هو من خطابات يوم القيامة: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ق: ٢٢.

تفسير الميزان ج٩

45فللإنسان حياة أخرى أعلى كعبا و أغلى قيمة من هذه الحياة الدنيوية التي يعدها الله سبحانه لعبا و لهوا، و هي الحياة الأخروية التي سينكشف عن وجهها الغطاء، و هي الحياة التي لا يشوبها اللعب و اللهو، و لا يدانيها اللغو و التأثيم، لا يسير فيها الإنسان إلا بنور الإيمان و روح العبودية قال تعالى: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} المجادلة: ٢٢ و قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢.

فهذه حياة أخرى أرفع قدرا و أعلى منزلة من الحياة الدنيوية العامة التي ربما شارك فيها الحيوان العجم الإنسان، و يظهر من أمثال قوله تعالى: {وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ} البقرة: ٢٥٣ و قوله: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا} (الآية) الشورى: ٥٢ أن هناك حياة أخرى فوق هاتين الحياتين المذكورتين سيوافيك البحث عنها فيما يناسبها من المورد إن شاء الله.

و بالجملة فللإنسان حياة حقيقية أشرف و أكمل من حياته الدينية الدنيوية يتلبس بها إذا تم استعداده بالتحلي بحلية الدين و الدخول في زمرة الأولياء الصالحين كما تلبس بالحياة الدنيوية حين تم استعداده للتلبس بها و هو جنين إنساني.

و على ذلك ينطبق قوله تعالى في الآية المبحوث عنها: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} فالتلبس بما تندب إليه الدعوة الحقة من الإسلام يجر إلى الإنسان هذه الحياة الحقيقية كما أن هذه الحياة منبع ينبع منه الإسلام و ينشأ منه العلم النافع و العمل الصالح، و في معنى هذه الآية قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} النحل: ٩٧.

و الآية أعني قوله فيها: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} مطلق لا يأبى الشمول لجميع دعوته (صلى الله عليه وآله و سلم) المحيية للقلوب، أو بعضها الذي فيه طبيعة الإحياء أو لنتائجها التي هي أنواع الحياة السعيدة الحقيقية كالحياة السعيدة في جوار الله سبحانه في الآخرة.

و من هنا يظهر أن لا وجه لتقييد الآية بما قيدها به أكثر المفسرين فقد قال بعضهم: إن المراد بقوله: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} بالنظر إلى مورد النزول: إذا دعاكم إلى الجهاد إذ فيه إحياء أمركم و إعزاز دينكم.

تفسير الميزان ج٩

46و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الشهادة في سبيل الله في جهاد عدوكم فإن الله سبحانه عد الشهداء أحياء كما في قوله: {وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} آل عمران: ١٦٩.

و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب و الكفر موته أو إذا دعاكم إلى الحق.

و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى القرآن و العلم في الدين لأن العلم حياة و الجهل موت و القرآن نور و حياة و علم.

و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة و النعمة الباقية الأبدية.

و هذه الوجوه المذكورة يقبل كل واحد منها انطباق الآية عليه غير أن الآية كما عرفت مطلقة لا موجب لصرفها عما لها من المعنى الوسيع.

قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} الحيلولة هي التخلل وسطا، و القلب العضو المعروف. و يستعمل كثيرا في القرآن الكريم في الأمر الذي يدرك به الإنسان و يظهر به أحكام عواطفه الباطنة كالحب و البغض و الخوف و الرجاء و التمني و القلق و نحو ذلك فالقلب هو الذي يقضي و يحكم، و هو الذي يحب شيئا و يبغض آخر، و هو الذي يخاف و يرجو و يتمنى و يسر و يحزن، و هو في الحقيقة النفس الإنسانية تفعل بما جهزت به من القوى و العواطف الباطنة.

و الإنسان كسائر ما أبدعه الله من الأنواع التي هي أبعاض عالم الخلقة مركب من أجزاء شتى مجهز بقوى و أدوات تابعة لوجوده يملكها و يستخدمها في مقاصد وجوده، و الجميع مربوطة به ربطا يجعل شتات الأجزاء و الأبعاض على كثرتها و تفاريق القوى و الأدوات على تعددها، واحدا تاما يفعل و يترك، و يتحرك و يسكن، بوحدته و فردانيته.